DBT-Therapie – Teil 4 – In der Klinik

Ein realistisches Szenario, welchem sich viele Betroffene im Borderline-Spektrum stellen müssen, lautet: „Sollte ich lieber auf einen ambulanten Therapieplatz warten, oder mich in einer psychiatrischen Notaufnahme melden oder gleich direkt in eine Klinik gehen? Da die DBT in allen drei Settings angeboten wird, hat diese Frage durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Ein realistisches Szenario, welchem sich viele Betroffene im Borderline-Spektrum stellen müssen, lautet: „Sollte ich lieber auf einen ambulanten Therapieplatz warten, oder mich in einer psychiatrischen Notaufnahme melden oder gleich direkt in eine Klinik gehen? Da die DBT in allen drei Settings angeboten wird, hat diese Frage durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Die DBT ist aktuell die wohl bekannteste Therapieform für Borderline, welche wir einsetzen. Sie wurde in den 1980er-Jahren von der amerikanischen Psychologin und Professorin Marsha Linehan (*1943) zunächst als ambulantes Behandlungsprogramm entwickelt. Das bedeutet, dass die Therapie erst einmal ohne Klinikaufenthalt geplant und durchgeführt wird.

Im Laufe der Jahre zeigte es sich aber, dass diese Therapieform auch in Kliniken und Tageskliniken sehr erfolgreich verwendet werden könnte. Deshalb wurden in Europa einige auf DBT spezialisierte Stationen aufgebaut, die zwar nach dem gleichen Grundprinzip arbeiten, sich aber an die besonderen Bedingungen eines stationären Settings anpassen.

Studien (u. a. von Bohus et al. aus den Jahren 2002–2005) konnten deutlich zeigen, dass diese Behandlungsform nicht nur wirksam, sondern auch sehr zeitsparend ist. Patienten, die in einer Klinik an einem DBT-Programm teilgenommen haben, zeigten signifikante Fortschritte in ihrer Emotionsregulation, Impulskontrolle und Selbstfürsorge. Besonders wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass diese positiven Veränderungen häufig über viele Monate bis Jahre anhalten (Kleindienst et al., 2008).

Im deutschsprachigen Raum (DACH) gibt es inzwischen mindestens 30 spezialisierte DBT-Stationen, die vom Dachverband der DBT (DDBT) zertifiziert wurden. Wegen der sehr hohen Nachfrage bestehen jedoch oft lange Wartelisten. Trotzdem ist sie eine zentrale Säule in der Behandlung und Versorgung von Menschen mit einer Borderline-Diagnose. Konkrete Angebote stehen auf www.dachverband-dbt.de.

Das Skillstraining in einer Klinik – also der praktische Lernbereich – verläuft dort etwas anders als in ambulanten Gruppen. Die wichtigsten Unterschiede sind:

- Kürzere, intensivere Einheiten: Wegen der kürzeren Klinikaufenthaltsdauer sind die Zeitfenster deutlich enger. Deshalb finden die Trainings häufiger statt, oft sogar täglich.

- Üben im Klinikalltag: Eine Klinik ist wie eine kleine in sich geschlossene Welt – ein geschützter Übungsraum. Hier werden die Skills nicht nur theoretisch besprochen, sondern direkt in realen Situationen angewendet, etwa bei Konflikten auf der Station, im Umgang mit anderen Patienten oder in emotional belastenden Momenten.

- Sofortige Unterstützung: In einer Klinik ist das Therapeutenteam stets in der Nähe und dadurch deutlich präsenter als in einer ambulanten Therapie. So kann gezielt geholfen werden, wenn jemand Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Skills hat.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Anlass der Behandlung. Hier unterscheidet man zwei Formen:

- Notlage/Krisenintervention: Wenn sich jemand in einer akuten Notlage befindet – etwa nach einem Suizidversuch oder in einer massiv überfordernden emotionalen Krise –, erfolgt die Aufnahme in der Regel kurzfristig und ungeplant. Dann hat erst einmal nur die Stabilisierung absolute Priorität.

- Geplante stationäre Therapie: Wenn kein akuter Notfall besteht, wird die DBT im Rahmen eines strukturierten Programms mit festen Zeitplänen durchgeführt, in dem Patienten gezielter und geordneter an ihren DBT-Fähigkeiten arbeiten.

Beide Therapieformen haben ihre Berechtigung und können – richtig eingesetzt – die Heilung vom Leiden deutlich beschleunigen. Der klinische Rahmen hat dabei einen Vorteil, den eine ambulante Therapie nicht bieten kann: Die gesamte Theorie kann unmittelbar und unter geschützten Bedingungen praktisch natlos umgesetzt werden. Diese direkte Anwendung macht das Lernen besonders wirksam und nachhaltig.

Lass uns mal in vier Abschnitten einen kleinen Einblick in die klinische Therapie der DBT nehmen. Du wirst sehen, dass sich daraus viele hilfreiche Informationen für den Umgang mit Menschen mit einer Borderline-Diagnose ableiten lassen. Und wenn du selbst betroffen bist, kann dir dieser Beitrag die klinische Therapie möglicherweise ein wenig schmackhafter machen.

1. Krisenintervention in der DBT

Eine akute Krisenintervention ist ein wichtiges, häufig auch lebensrettendes Instrument, um Menschen mit einer Borderline-Diagnose gezielt zu unterstützen. Sie ist aber nicht in allen schwierigen Situationen sinnvoll, sondern nur dann, wenn jemand tatsächlich akut überfordert ist und eine potenziell lebensbedrohliche Krise nicht allein bewältigen kann. Solche Situationen treten deutlich seltener auf, als man zunächst annehmen mag. Wenn sie jedoch eintreten, dann ist rasches, klares und strukturiertes Handeln erforderlich. Und das geht nur in einer Klinik und nicht in einer ambulanten Therapie. Gerade im Bereich der Persönlichkeitsstörungen zeigt sich häufig, dass sich in den frühen Lebensjahren eine sogenannte Opfermentalität entwickelt hat. Das ist am ehesten folgendermaßen erklärbar:

Aufgrund eines emotional unreifen, instabilen oder tyrannischen Elternhauses bleibt einem jungen Menschen oft nichts anderes übrig, als mit erhöhter Emotionalität auf seine inneren Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Was aber in der Kindheit kurzfristig half, wird im Erwachsenenalter häufig zu einem hinderlichen Muster, das leider oft bis ins hohe Alter beibehalten wird.

Menschen mit einer Borderline-Dynamik neigen deshalb dazu, ihre inneren Emotionen zu dramatisieren oder nach außen mit stark selbstschädigendem Verhalten zu drohen oder zu reagieren. Aus diesem Grunde heraus entstehen auch viele Anfragen nach Kriseninterventionen – egal ob durch die Betroffenen selbst oder durch ihre Angehörigen.

Für Angehörige ohne die entsprechende Vergleichs-Erfahrung wirkt dieses Drama / diese Dramatik oft erschütternd real. Ein erfahrener Stationsarzt oder Therapeut kann hier jedoch meist sicherer – wenn auch nicht immer fehlerfrei – zwischen akuten und weniger akuten Krisen unterscheiden.

In der Krisenintervention auf DBT-Basis geht es zunächst darum, die aktuelle Problemlage möglichst genau zu verstehen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Dabei betrachtet man die Situation aus mehreren Perspektiven:

- Was destabilisiert den Patienten im Moment wirklich? Sind es Konflikte, Verluste, Zurückweisungen oder andere Belastungen?

- Was hat die Krise konkret ausgelöst? Gibt es ein nachvollziehbares Ereignis oder eine andere erkennbare, beschreibbare Situation?

- Wie erlebt der Betroffene diese / seine Krise subjektiv – emotional, gedanklich, körperlich und in seinem Verhalten?

- Welche Skills oder Bewältigungsstrategien wurden bisher eingesetzt? Funktioniert etwas davon noch – wenigstens teilweise?

Diese Fragen sollten in den ersten beiden Kliniktagen geklärt werden – idealerweise unter Einbeziehung aller Beteiligten, also auch eventuell vorhandener Angehöriger oder Partner. Eine vollständige Anamnese bezieht immer auch Informationen aus dem Umfeld und von bisherigen Therapeutinnen oder Therapeuten mit ein.

Erst danach wird ein konkreter Behandlungsplan erstellt. Er enthält immer eine klare zeitliche Begrenzung, denn eine stationäre Krisenintervention dauert in der Regel nicht länger als zwei Wochen. Ziel ist aber nämlich nicht, das gesamte DBT-Programm durchzulaufen, sondern ausschließlich die akute Stabilisierung des neuen Patienten.

Der Patient erhält erst einmal ein bis zwei zentrale Skills, die genau auf seine aktuelle Situation abgestimmt sind. Häufig kommen dabei Stresstoleranz-Skills zum Einsatz – also Strategien, um intensive Emotionen kurzfristig zu regulieren, ohne sich selbst zu schaden. Zum Beispiel gezielte Atemübungen, Temperaturwechsel, Achtsamkeit im Hier und Jetzt oder bewusste Ablenkung, bis die erste starke Welle an Emotionen vorüber ist. (Wer hier mehr erfahren möchte, schaut sich am besten meine Themenreihe „Borderline-Skills-to-Go” an.)

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass eine Krisenintervention keine langfristige Therapie ersetzt! Sie dient ausschließlich einer kurzfristigen Stabilisierung, bis die ambulante Arbeit wieder möglich ist oder ein Therapieplatz zur Verfügung steht.

Längere Klinikaufenthalte ohne strukturiertes DBT-Programm können sogar kontraproduktiv sein, da sie das Risiko einer Abhängigkeit von stationären Strukturen erhöhen und die Selbstwirksamkeit zusätzlich schwächen.

Das oberste Ziel der DBT lautet nämlich „Hilfe zur Selbsthilfe”. Wer in die DBT einsteigt, soll als Mensch wieder herauskommen, der gelernt hat, mit Krisen selbst und eigenständig umzugehen.

Oder noch einfacher gesagt: Wer mit einer Opferhaltung in die Therapie startet, sollte mit Selbstwirksamkeit später entlassen werden – und sich nicht dauerhaft auf Kliniken, Notaufnahmen oder andere in seiner Umgebung verlassen müssen. Eine gut durchgeführte Krisenintervention ist deshalb nicht nur Akuthilfe, sondern ein wichtiger Lernschritt auf dem Weg zu mehr Selbstkontrolle, Selbstvertrauen und innerer Stabilität.

2. Intensivprogramme im (teil-)stationären Rahmen

Eine akute Krisenintervention hat in erster Linie nur ein Ziel: die schnelle Stabilisierung der Patientin oder des Patienten. Sie ist keine Therapie, sondern eine kurzfristige Akuthilfe – das sollte man sich immer bewusst machen.

Im Gegensatz dazu zielen (teil-)stationäre Intensivprogramme darauf ab, über mehrere Wochen hinweg intensiv und methodisch an tieferliegenden Verhaltens- Emotions- und Beziehungsmustern zu arbeiten.

Diese Programme sind in sich sehr klar strukturiert. Sie folgen einem festen Zeitplan und bauen auf ambulanten Vorgesprächen auf, in denen überprüft wird, ob das Programm zur jeweiligen Person passt. Du spürst bestimmt den Unterschied zu den ambulanten Therapieformen, in denen deutlich flexibler vorgegangen wird.

2.1 Aufbau und Struktur des Programms in einer Klinik

Ein DBT-Intensivprogramm dauert in der Regel zwischen neun und zwölf Wochen, in manchen Kliniken werden auch bis zu 16 Wochen eingeplant. Zum Vergleich: Die ambulanten DBT-Programme erstrecken sich meist über mehrere Monate bis zu einem Jahr – manchmal sogar länger.

Im Unterschied zu den geschlossenen, ambulanten Therapiegruppen gibt es in den Kliniken grundsätzlich offene Gruppen. Das bedeutet, dass neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit einsteigen können, ohne darauf warten zu müssen, dass ein Modul von einer „Vor-Gruppe“ abgeschlossen ist. Man rutscht in den aktuellen Strukturplan einfach rein. Damit dieses System dann in der Praxis auch funktioniert, ist eine gute Vorbereitung notwendig. Bevor Patienten an einer Skillsgruppe teilnehmen, absolvieren sie erst hierfür einmal eine Einführungsphase, um die aller wichtigsten Grundlagen kennenlernen:

- Was ist DBT?

- Wie funktionieren Skills?

- Welche Regeln gelten in der Gruppe?

- Was bedeutet es, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen?

Diese Vorbereitung erfolgt über Psychoedukation und Motivationsgespräche, neuerdings auch durch eine spezielle DBT-Software und diverse Apps unterstützt, die dabei helfen, sich selbstständig – aber auch mit Hilfe des Pflegepersonals – auf die kommenden Themen einzustimmen. Dadurch entsteht gleich von Anfang an eine aktive Lernhaltung und die Motivation: „Ich will mich verändern und meine Opferrolle hinter mir lassen.”

2.2 Individualisierte Therapieplanung

Wir alle sind einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und jeder Patient bringt logischerweise seine eigene Geschichte, seine individuellen Muster und persönlichen Krisenthemen mit.

Deshalb wird in den ersten drei Wochen eine sehr genaue Verhaltens- und Bedingungsanalyse erstellt. Sie dient der Priorisierung: welche Probleme werden zuerst angegangen und welche Auslöser (Trigger) aktivieren sie im Alltag. Dadurch entsteht dann der ganz persönliche individuelle Behandlungsplan, strukturiert nach der typischen DBT-Hierarchie:

- Sicherung des Überlebens (z. B. Suizid- oder Selbstverletzungsverhalten)

- Reduzierung eines therapiegefährdenden Verhaltens

- Verbesserung der persönlichen Lebensqualität

- Förderung von Selbstwert und Achtsamkeit

Die später eingesetzten Skills werden dann konsequent nach diesem Plan ausgewählt.

2.3 Ein Beispiel aus der Praxis

Ein Patient wird stationär aufgenommen, weil er sich regelmäßig – mehrfach im Monat mit Rasierklingen selbst verletzt.

Diese Verletzungen sind zwar nicht lebensbedrohlich, müssen aber ärztlich versorgt werden. Neben den Verletzungen kommen dann noch heftige Wutausbrüche, besonders gegenüber dem Partner und engen Verwandten zum Tragen. In solchen Momenten zerstört er Gegenstände oder greift die Partnerin körperlich an. Diese droht dann mit Trennung, wenn sich das Verhalten nicht ändert.

Der / Die Patientin – nehmen wir mal an, es ist eine Frau – arbeitet in einem Fachgeschäft, ist finanziell unabhängig und hat einen kleinen Freundeskreis. Ihr gesamtes soziales Leben dreht sich jedoch fast ausschließlich um ihren Partner. Eigene Hobbys und Freundschaften hat sie ihrer Beziehung zuliebe aufgegeben.

Wenn man hier genauer hinschaut, dann kann man erkennen, dass die Selbstverletzungen und Wutausbrüche fast immer im Zusammenhang mit den Beziehungskonflikten stehen.

Sie befindet sich in einer emotionalen Abhängigkeit, gepaart mit einer starken Eifersucht. Ihr Kontrollbedürfnis geht so weit, dass sie das Handy ihres Partners heimlich durchsucht und ihn auch regelmäßig per App ortet. Alles Dinge, die in diesen Kontexten eher die „Normalität“ als eine Ausnahme darstellen.

Sobald der Partner dadurch aber auf Distanz geht oder sonst irgendwie abweisend reagiert, kommt es zu massiven Eifersuchtsszenen, die häufig eskalieren und in Selbstverletzungen enden.

Danach fühlt sie sich schuldig und beschämt, aber zugleich auch erleichtert, wenn der Partner sie tröstet. Dieses Muster ist aber dysfunktional, weil es ihre Opferrolle nur weiter verstärkt.

In der DBT-Praxis würde man solch eine Patientin dem zweiten Behandlungsstadium zuordnen: Einerseits zeigt sie noch deutliche Probleme in ihrer Emotionsregulation und Verhaltenskontrolle, ist aber nicht akut gefährdet, ist sozial integriert und grundsätzlich auch therapiefähig.

2.4 Therapieziele und Vorgehen

Eine DBT-Behandlung konzentriert sich erst einmal auf drei Kernbereiche:

- Stresstoleranz: Lernen, mit innerer Hochspannung umzugehen, ohne sich selbst zu verletzen.

- Emotionsregulation: Verstehen und erkennen, woher Gefühle wie Wut oder Eifersucht kommen – und wie sie beeinflusst werden können.

- Zwischenmenschliche Fertigkeiten: Aufbau einer gesunden Streit- und Beziehungskultur, insbesondere im Hinblick auf Autonomie und Selbstwert.

Ich denke da beispielsweise an die GFK – Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg (1934 bis 2015). Die UNICEF hat im Jahr 1994 serbische Pädagogen und Psychologen nach seiner Methodik unterrichtet.

Für die Praxis bedeutet das nun folgendes: Im ersten Schritt übt die Patientin körperbezogene Skills aus dem Modul Stresstoleranz (z. B. „Temperaturwechsel”, „intensive Sinnesreize” oder „Bewegung”), um ihre Anspannung schnell zu reduzieren. Dadurch lernt sie, zuallererst ihre innere Spannungskurve zu beobachten und sogenannte Skillsketten aufzubauen – also mehrere Strategien hintereinander anzuwenden, bis die Krise vorüber ist.

Danach folgt das Modul Emotionsregulation. Hier werden die Gefühle mithilfe eines Emotionsprotokolls erfasst, benannt und in ihren körperlichen und gedanklichen Vorzeichen interozeptiv erkannt. In unserem Beispiel liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Wut und Eifersucht. Mit Hilfe von DBT-Arbeitsblättern kann man dann besprechen, wie in uns Emotionen entstehen, wie sie aufrechterhalten werden und wie man ihnen konstruktiv begegnet. Am besten ohne Kampf, sondern besser mit einer Art Tanz.

Danach, im dritten Schritt, steht dann das Modul Zwischenmenschliche Fertigkeiten im Mittelpunkt. Die Patientin übt, Konflikte klar, respektvoll und lösungsorientiert anzusprechen, Grenzen zu setzen und gleichzeitig die Bindung aufrechtzuerhalten.

Probleme in der DBT entstehen fast immer im sozialen Kontext – deshalb bemüht man sich in der DBT von Anfang an, vorhandene Partner behutsam mit in das Lernprogramm mit einzubeziehen. Eine gesunde Kommunikation kann nämlich nur gemeinsam erlernt werden. Eifersucht ist letzten Endes immer ein Ausdruck von Verlustangst. Wenn der Partner lernt, diese Angst als ein zwar „noch unreifes, aber ehrliches „Bitte verlass mich nicht“ zu verstehen, kann daraus sogar eine bessere Kommunikation und tiefere Bindung entstehen.

Diese drei Schritte bilden das Grundgerüst und das Minimalziel einer klinischen Therapie. Wenn ausreichend Zeit bleibt, können zusätzlich Grundannahmen und Selbstwertthemen bearbeitet werden – etwa Glaubenssätze wie „Ohne meinen Partner kann ich nicht leben”. Diese werden hinterfragt und durch realistischere ersetzt. Ein guter Ansatz dazu findet sich in Judson Brewers Buch „Raus aus der Angstspirale“ Parallel zu allen Übungen wird täglich an Achtsamkeit gearbeitet – sie ist das Fundament, auf dem alle weiteren DBT-Skills aufbauen.

2.5 Die Rolle des Einzeltherapeuten

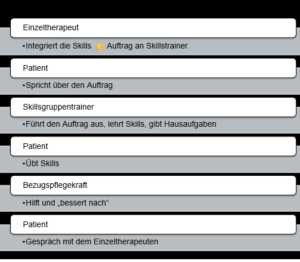

Eine ganz zentrale Rolle in der klinischen Therapie spielen die Einzelgespräche. Sie verbinden praktische alle Therapie-Bausteine miteinander.

Eine ganz zentrale Rolle in der klinischen Therapie spielen die Einzelgespräche. Sie verbinden praktische alle Therapie-Bausteine miteinander.

- Der klinische Einzeltherapeut koordiniert, wann welche Skills gelernt werden.

- Er begleitet den Patienten bei Rückschlägen und

- Er sorgt dafür, dass das Gelernte anschließend auch in den Alltag integriert wird.

Das ist mit der größte Unterschied und auch der Schlüssel zum Erfolg im Vergleich zu der zeitlich deutlich auseinandergezogenen ambulanten DBT-Therapie: diese enge Verzahnung von Einzeltherapie und Gruppentraining. Wenn diese klappt, dann entsteht ein in sich übereinstimmendes, schlüssiges DBT-Therapiesystem.

Warum lege ich immer so viel Wert auf den Begriff der DBT-Therapie? Nun, im Alltag gibt es so manche Klinik, die ihre Behandlungen auch als „DBT“ bezeichnen. Bei näherem hinschauen muss man aber sagen, dass diese in der Realität eher tiefenpsychologisch orientiert sind und die Skillsgruppen von „nur“ von Pflegekräften durchgeführt werden. Das ist aber nicht im Sinne des DBT-Konzepts!

Echte DBT bedeutet, dass alle therapeutischen Elemente – Einzelgespräche, Gruppenarbeit, Achtsamkeit und Teamabsprachen – wie Zahnräder ineinander greifen. Nur dann entsteht das, was die DBT weltweit bekannt gemacht hat: 👉 tiefgreifende, dauerhafte Veränderungen im Erleben und Verhalten der Patienten.

3. Der zeitliche Ablauf stationärer Skillsgruppen

Was ist meiner Meinung das wichtigste Werkzeug in der stationären DBT? Ich persönlich denke, dass es das regelmäßige Skillstraining ist.

Es findet mindestens zweimal pro Woche in einer festen Gruppe mit etwa mehreren Teilnehmern statt – in der Regel 5 bis 10 Personen. Sie sind der praktische Rahmen, in dem das im Einzelgespräch Erarbeitete in ein konkretes Verhalten im täglichen Leben umgesetzt wird.

3.1 Aufbau / Struktur einer typischen Skillsgruppe

Eine Sitzung dauert etwa eine Stunde und folgt einem klaren Ablauf:

- Achtsamkeitsübung (3 Minuten): Kurze Sammlung und Konzentration auf das Hier und Jetzt.

- Besprechung der Hausaufgaben (15 Minuten): Rückblick auf die letzten Tage – welche Skills wurden angewendet, was hat funktioniert, wo gab es Schwierigkeiten?

- Neue Inhalte (30 Minuten): Einführung neuer Skills mit Beispielen und Rollenspielen.

- Neue Hausaufgaben (5 Minuten): Konkrete Übungsaufträge für die kommende Woche.

- Abschließende Achtsamkeitsübung (3 Minuten): Ein ruhiger Abschluss, um das Gelernte innerlich zu verankern.

Das ist wie „Lied und Gebet“ in der Kirche 😊. Unser Gehirn bekommt dann – frei nach Daniel Kahnemann in seinem Buch „Schnelles Denken – langsames Denken“ einen Primacy Effekt am Anfang und einen Recency Effekt am Ende. Ein tolles Buch wie ich finde.

3.2 Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam

Ein weiters Element der klinischen DBT-Therapie, dass nicht in der ambulanten DBT vorkommt, ist das Pflegegespräch zwischen Patient und Pflegekräften.

In der Regel wird dies zweimal pro Woche durchgeführt und dauert nicht länger als 30 Minuten. Dabei geht es um die Umsetzung der Skills im Alltag.

Pflege, Einzel- und Gruppentherapie arbeiten wie ein Uhrwerk miteinander zusammen. Das gibt es in praktisch keiner mir bekannten anderen Borderline-Therapie und ist das zentrale Qualitätsmerkmal stationärer DBT.

Damit das auch funktioniert, müssen alle Pflegekräfte logischerweise speziell in DBT geschult sein. Sie alle sind deshalb keine „Not-Helfershelfer oder Lückenfüller“, sondern aktive Co-Therapeutinnen, die helfen, die Skills im Alltag zu verfestigen.

3.3 Zusammenspiel im DBT-Team

Damit dieses „Uhrwerk der DBT-Therapie“ in der Praxis dann auch wirklich funktioniert, muss man sich regelmäßig miteinander treffen und aufeinander abstimmen. Dies geschieht dann auf zwei Ebenen:

- In der wöchentlichen Teambesprechung (ca. 10 Minuten pro Teilnehmer) Hier werden sowohl die Fortschritte, aber auch die persönlichen Schwierigkeiten und neue Schwerpunkte für die kommenden Tage besprochen.

- Mit Hilfe des Behandlungsplans: Jeder Patient bekommt von seinem Einzeltherapeuten einen schriftlichen Wochenplan (das Skills Wochenprotokoll), auf dem seine zu trainierenden Skills notiert sind.

Dadurch werden die Patienten in der DBT-Therapie aktiv in den Informationsfluss mit eingebunden: Sie nehmen ihren persönlichen Plan mit in die Gruppensitzung, zeigen ihn dem Gruppenleiter und jeder weiß dadurch, woran konkret gearbeitet wird. Das stärkt die Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung und schenkt dem Ganzen eine gewisse Transparenz. Durch den Austausch untereinander in der Gruppe hört man z.B. woran der andere zu kämpfen hat und erfährt von seinen Lösungswegen. Das Miteinander wird dadurch sehr gestärkt.

3.4 Ein Beispiel aus der Praxis

Stellen wir uns beispielhaft wieder die Patientin aus der vorgehenden Situation mit dem Selbstverletzenden Verhalten, der Eifersucht und der Angst vor dem Verlassenwerden vor. Sie hat jetzt bereits zwei Therapiewochen hinter sich…

Und vergleiche die Vorgehensweise, die ich dir hier beispielhaft erzähle, ruhig einmal mit alltäglichen Situationen in einer Schule, Berufsausbildung oder auch in einem simplen Familiengespräch. Frage dich gerne dabei, ob es hier nicht die eine oder andere Parallele gibt. Warum ich das sage?

👉 Weil Borderline und alle anderen Persönlichkeitsstörungen eine „Unreife in der Bindungsreife“ darstellen. Therapie ist und bleibt ein Hilfsangebot an Erwachsene, in ihrer Bindungsreife auch im erwachsenen Alter nachzureifen… Lass uns mal in das Beispiel Teil 2 einsteigen

Einzeltherapeut:

„Am Ende dieser Stunde möchte ich mit Ihnen noch Ihre Aufgaben für das kommende Skillstraining in ihren Behandlungsplan eintragen.

Das Thema war ja, dass Ihre Eifersucht auf Ihren Partner ein etwas zu hohes Level angenommen hat. Damit wir dieses Thema vernünftig und wirkungsvoll angehen können, wäre es gut, uns zuerst mit dem allgemeinen Emotions-Modell zu befassen, das uns verstehen hilft, wie Gefühle entstehen und warum sie uns manchmal so überfordern.

Schauen Sie doch auch in die Software rein, um alle Zusatzinformationen kennenzulernen. In der Gruppe werden wir das Thema diese Woche mit Sicherheit noch aufgreifen. Sprechen Sie bitte den Gruppenleiter darauf an, falls er es vergisst?“

Später, in der Skillsgruppen-Sitzung:

Der Gruppenleiter beginnt nach der Achtsamkeitsübung zuerst mit den Hausaufgaben und danach werden die Behandlungspläne eingesammelt.

Skillsgruppenleiter:

„Woran arbeiten Sie diese Woche?“

Patientin:

„Ich lese hier „allgemeines Emotions-Modell“. Aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet.“

Skillsgruppenleiter:

„Das ist kein Problem, denn für das Verstehen sind wir alle hier. Lassen Sie uns das einmal gemeinsam klären. Ihr Ziel ist es ja, besser mit Ihrer Eifersucht umzugehen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?“

Patientin:

„Ja, genau.“

Skillsgruppenleiter:

„Dann passt das doch schon mal sehr gut. Das Emotions-Modell erklärt uns, wie Gefühle wie zum Beispiel Eifersucht überhaupt entstehen. Es ist im Arbeitsblatt mit dem Thema „Umgang mit Gefühlen“ beschrieben. Wer aus unserer Gruppe hat dies schon einmal bearbeitet?“

Patientin Nummer Zwei:

„Ich habe damit schon gearbeitet und auch zwischenzeitlich verstanden. Aber ich muss zugeben, dass es am Anfang doch recht schwer umzusetzen war.“

Skillsgruppenleiter (lächelt):

„Mit Sicherheit sind Sie nicht die einzige hier. Ich selber habe auch mit dem einen oder anderen Themen etwas mehr zu kämpfen. Was halten Sie davon, uns allen am Flipchart einmal aufzuzeigen, wie Sie persönlich das Thema „Umgang mit Gefühlen“ angegangen haben? Ich werde Ihnen dabei gerne helfen. Mit Sicherheit können wir so wir unserer neuen Kollegin / Patientin eine Hilfestellung geben.“

Und … hört sich das zu simpel für dich an? Falls ja, bedenke bitte, dass Probleme nicht unbedingt immer durch komplizierte Dinge gelöst werden müssen. Oft sind es gerade die einfachen Vergleiche und Beispiele aus dem Alltag, die einem helfen, aus Theorie eine praxisgerechte Lösung zu erarbeiten. Denn, wie sagte es bereits Albert Einstein? „Wenn du es nicht einfach erklären kannst, dann hast du es selber nicht gut genug verstanden.“

Die Nachbesprechung mit dem Pflegepersonal

Am kommenden Tag spricht die Bezugspflegekraft die Patientin wieder auf das Thema an:

Bezugspflegekraft:

„Hallo, Frau XY! Was hatten Sie gestern als Hausaufgabe in der Skillsgruppe erhalten?“

Patientin:

„Ich sollte die Arbeitsblätter zu den Emotionen machen.“

Bezugspflegekraft:

Möchten Sie mir erzählen, was Sie in ihren Nachforschungen herausgefunden haben? Viele tun sich am Anfang noch etwas schwer damit. Ich denke aber, dass dies ganz normal ist. Wenn ich darf, würde ich Ihnen dies gern noch einmal in aller Ruhe erklären.“

Nachdruck durch Wiederholung … Ein altes Sprichwort mit viel Weisheit. Dadurch wird das Gelernte Schritt für Schritt immer weiter vertieft, bis es tatsächlich in den Alltag übergeht. Damit meine ich, dass es nicht lediglich rational „verstanden“, sondern verankert oder verinnerlich worden ist.

Ein wichtiger Tipp auch für Partner und Angehörige

Wenn du einen Partner oder einen nahestehenden Verwandten hast, der aktuell oder vor kurzem an einem DBT-Programm teilnimmt, dann fühle dich bitte so frei, ihn regelmäßig (!) von den Sitzungen in den Skillsgruppen zu erzählen. Zeig dabei aufrichtiges und ehrliches Interesse. Verzichte bewusst auf einen Verhörstil…! Lass den anderen offen und frei in eigenen Worten darüber sprechen und versuche aus dem Erzählten selber etwas zu lernen.

Wenn du zum Beispiel sagst: „Oh, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das würde ich gerne auch mal umsetzen“ dann stellst du dich damit nicht über deinen Partner / Angehörigen. Ihr werdet sozusagen wie zu einer Schicksalsgemeinschaft und ihr könnt gemeinsam am Fortschritt arbeiten. Genau dadurch entsteht Vertrauen und der Betroffene fühlt sich von dir wertgeschätzt, gesehen und geachtet.

👉Achtung: Typische Fehler in der Praxis

- Oft beobachte ich, dass eine DBT-Therapie / eine Skillsgruppe als reines „Lernseminar“ angesehen wird.

Aber hier ist es genauso wie im richtigen Leben! Was nützt es mir, in der Theorie Fahrradfahren zu lernen, wenn ich mich nie auf ein Fahrrad setze? Wir brauchen zwar die Theorie, dürfen das Lernen aber nicht überbewerten! Die DBT ist in Wirklichkeit ein Training für die Praxis mit Selbsterfahrung. Üben, Spüren und das praktische Anwenden hat immer und jederzeit Priorität.

2. Genauso problematisch finde ich es auch, wenn die Kommunikation im Team – zum Beispiel zwischen Einzeltherapeut und der Gruppenleitung – schleifen gelassen wird. Alle Beteiligten müssen sich immer wieder untereinander abstimmen und austauschen. Das ist wie Öl im Getriebe einer DBT-Therapie.

Was kann man sich von diesem Therapie-Ablauf in einer Klinik mitnehmen?

Im Gegensatz zur ambulanten Variante, habe ich nur ein enges Zeitfenster und man kann keine Aufnahme von neuen Teilnehmern planen. Aber gerade diese Herausforderung ist die Grundlage dieser einzigartigen Struktur, Kooperation und aktiver Beteiligung aller in einer klinischen DBT-Therapie.

Und es zeigt: „es geht wirklich“! Wenn alle Bereiche miteinander und ineinander greifen – also Einzeltherapie mit Skillsgruppe und Pflege … wenn Teamarbeit und Achtsamkeit hohe Priorität haben, dann entsteht ein hocheffektives Lernsystem, das nachhaltig Veränderungen beim Patienten schafft.

Spürst du die Parallele zum echten Leben? DBT-Therapie ist keine Zauberei. Es ist die Akzeptanz, dass jemand einen Unreife-Grad hat und die Einladung, ihn da abzuholen und nachreifen zu lassen. Aber dafür braucht man auch die nötige Therapieeinsicht … aber das ist ein ganz anderes Thema.

4. DBT-Skills in der Klinik

Wie bereits weiter vorne gesagt, liegt ein Hauptvorteil der klinischen DBT-Therapie darin, dass das, was frisch gelernt wurde, direkt im Stationsalltag unter Fachaufsicht angewendet werden können. Das ist wie Sprachenlernen direkt in einem fremden Land… Neu gelernte Skills bleiben nicht Theorie, sondern werden im realen Leben, häufig in emotional aufgeladenen Momenten ausprobiert und verfestigt. Denn gerade die Enge auf einer klinischen Station birgt viele Konfliktmöglichkeiten.

4.1. Stresstoleranz – wenn alles im „Ausnahmezustand“ ist

Jeder kennt solche Situationen, wenn es vor lauter Gefühlen nicht mehr auszuhalten ist und man sich wie kurz vor einer Kernschmelze fühlt. Solche Momente höchster innerer Anspannung, wenn die Wut, Verzweiflung, der Selbstverletzungsdruck oder die massive Angst einen wie ein Mähdrescher überrollt, dann ist das Modul Stresstoleranz die beste und wichtigste Wahl.

Kommt der Patient in so einem Zustand dann zum Pflegepersonal … was für sich schon eine große Leistung darstellt, dann beginnt man immer mit einer kurzen Einschätzung der Lage. Und ja, das ist schon Teil des Skills! Da wird dann folgendes betrachtet:

- Wie stark ist die Anspannung im Moment? (Man nimmt hier eine Skala von 0 bis 100 %)

- Welche Skills würden am besten zu dieser Spannung passen?

- Welche Strategien hat er bereits ausprobiert?

- Was hat er in seinem eigenen „Notfallkoffer“ dabei, was man jetzt ausprobieren könnte?

Dann unterstützt die Pflegekraft ihn dabei, sich für einen bestimmten Skill zu entscheiden und diesen dann aktiv zu üben.

Was passiert eigentlich, wenn wir hohem Stress ausgesetzt sind? Dann gerät man schnell in eine Dissoziation. Kurz erklärt: So eine Dissoziation ist eine Trennung von Geist und Körper. Man hat sich und seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle oder in Verbindung. Vielleicht kennst du ja auch den Satz „da rutschte mir das Herz in die Hose“ oder „da stockte mir der Atem“ …

Und wie bekommt man so eine Verbindung nun wieder zurück? Indem man sich körperlich recht starken Reizen aussetzt. Zum Beispiel durch kaltes Wasser auf die Unterarme, oder einen Igelball drücken oder aber auch durch selbstverletzendes Verhalten, was aber ausdrücklich nicht zu den Skills der DBT gehört. Denn in der DBT geht es ja konkret darum, solche dysfunktionalen Dinge künftig zu vermeiden. Aber du siehst hier hoffentlich, das Motiv hinter vielen NSSV-Handlungen: der Versuch, die innere Spannung irgendwie körperlich zu regulieren.

Kommen wir zu unserer Kliniksituation wieder zurück: Hier gilt es, dass die Situation immer vorher validiert / also richtig eingeschätzt wird. Was sich in der Theorie so einfach anhört, kann unter Stress aber eine sehr schwierige Nummer werden. Denn wie schnell rutscht einem da raus: „stell dich doch nicht so an“ beruhige dich doch erst einmal…“ Aber genau das will ein Patient doch auch … konnte dies mit seinen Werkzeugen / Skills aber nicht erreichen.

Also nimmt der Therapeut und die Pflegekraft die Situation erst einmal ernst und akzeptiert die Emotionalität. Dann erst wird der Fokus auf den

Dies – das heißt, das Erleben der Patientin wird ernst genommen, bevor auf Skills umgelenkt wird. Nur so bleibt die Beziehung vertrauensvoll und authentisch.

Achtung: typische Fehler in der Praxis

Pflegekräfte oder Therapeutinnen sollten Skills nicht als „Beruhigungstool“ einsetzen, um schwierige Situationen schnell zu beenden. Ebenso ist es wenig hilfreich, zu viele Skills gleichzeitig anzubieten – zwei bis drei gezielte Vorschläge genügen.

Wenn zu viele Wahlmöglichkeiten gegeben werden, kann die Patientin die Krise unbewusst dazu nutzen, Nähe herzustellen oder Bestätigung zu suchen, statt zu lernen, sich selbst zu regulieren.

4.2 Zwischenmenschliche Fertigkeiten im Klinikalltag

Auf einer DBT-Station leben meist sechs bis zwölf Menschen eng zusammen – jede und jeder mit intensiven Emotionen, Nähebedürfnis und häufigem Misstrauen. Konflikte sind unvermeidlich, aber auch wertvoll, weil sie reale Lernchancen bieten.

Hier können Patienten üben:

- „Nein” zu sagen und Grenzen zu setzen, ohne Schuldgefühle

- eigene Bedürfnisse zu äußern, ohne aggressiv zu werden

- Unterschiede zu akzeptieren, ohne sich ausgeschlossen zu fühlen

- andere zu akzeptieren und Meinungen zu respektieren

Diese Alltagssituationen – gemeinsames Essen, Gruppendiskussionen, Stationsaufgaben – sind oft die ehrlichsten Prüfungen emotionaler Reife.

Tipp für Angehörige

Was in der Klinik geübt wird, lässt sich auch zu Hause umsetzen: respektvolle Kommunikation, achtsames Zuhören, Akzeptanz von Verschiedenheit. Kleine, beständige Veränderungen – etwa nach der 1-%-Regel von James Clear – führen zu erstaunlich großen Fortschritten.

4.3 DBT in Wohngruppen und Langzeit-Settings

Für Kinder und Jugendliche wurden spezielle DBT-Programme in stationären Wohngruppen entwickelt. Diese dauern oft mehrere Monate bis über ein Jahr.

Der modulare Aufbau entspricht der ambulanten DBT: Stresstoleranz, Emotionsregulation, Achtsamkeit, zwischenmenschliche Fertigkeiten und Selbstwert.

Der längere Zeitraum ermöglicht tiefere Verinnerlichung – die Skills werden zu festen Bestandteilen des Verhaltensrepertoires und unterstützen langfristige emotionale Stabilität.

Zusammenfassung

Die klinische DBT bildet einen eigenen Mikrokosmos, in dem auf engem Raum alle wichtigen Lebensbereiche abgebildet sind: Emotionen, Beziehungen, Verantwortung, Nähe und Distanz. Die Herausforderung besteht darin, dass dort Gelernte schrittweise in den Alltag zu übertragen.

Genau das ist der Sinn der Skills: Sie schlagen Brücken zwischen Krise und Kompetenz, zwischen Hilflosigkeit und Selbstwirksamkeit – und ermöglichen so nachhaltige Veränderung und psychische Stabilität.

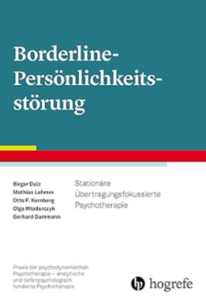

Welche Therapie hilft bei Borderline?

Borderline ist die Königsdisziplin in den zu behandelnden Störungsbildern. Dieses Buch befasst sich nicht mit einer Therapie zu Hause, in der Praxis, sondern in einem klinischen Umfeld. Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) ist ein psychodynamisches Verfahren, dass die Beziehungs- und Identitätsstörung von Borderliner ganz in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Ihren Ursprung hat sie in der Objektbeziehungstheorie, die davon ausgeht, dass die Schwierigkeiten bei Persönlichkeitsstörungen auf nicht integrierte Persönlichkeitsanteile zurückzuführen sind. Darum müssen diese durch eine Therapie aktiviert und in das Handeln integriert werden.

Dieses Buch befasst sich ausführlich mit Diagnostik, Therapievereinbarungen, Behandlungsphasen, Therapiefokus und Arbeiten im interdisziplinären Team. Ein tolles Werk für jeden Facharzt.

Das DBT Skillstraining

Ein hervorragendes Handbuch für Betroffene und Angehörige um Skills direkt in der Praxis umzusetzen.

Themen wie hohe innere Anspannung, Dissoziation, Angst vor starken Emotionen, Beziehungsproblemen werden klar angesprochen und mit hilfreichen Skills Lösungen angeboten.

Es eignet sich sehr gut als Begleitbuch zu einer DBT Therapie. Hilft aber auch Therapeuten und Selbsthilfegruppen

Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Hier geht es zum Buchtitel

Hier geht es zum Buchtitel