Transaktionsanalyse

Zeitstruktur in der Transaktionsanalyse (7)

Zitat Seneca (röm. Philosoph und Stoiker 65 u.z.): „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben! Sondern es ist zu viel Zeit, welche wir nicht nutzen.“

Zwei Dinge werden immer noch nicht völlig in unserem Universum verstanden: – Der Raum und — die Zeit Von beiden wissen wir dass sie unendlich groß sind.

Aber das Wissen hierüber genügt uns nicht. Wir wollen Zeit und Raum (1) begreifen, (2) definieren und gewissermaßen (3) auch gebrauchen.

Bei der Zeit haben wir das Problem von einem persönlichen Anfang und einem Ende unseres Lebens obwohl wir doch alle den Wunsch nach einem nicht endenden Leben in uns spüren. Das macht die Zeit für uns so spannend: wenn wir uns bewusst sind dass wir nur 70-80 Jahre zu leben haben und uns fragen was wir mit diesem „Zeitvorrat“ anfangen sollten.

Denn … 80 Jahre sind nicht viel:

- 960 Monate

- 29.200 Tage

- 700.800 Stunden

- 42.048.000 Minuten

- 2.522.880.000 Sekunden

Nochmals: jeden von uns beschäftigt der Gedanke, was er mit diesem Zeitvorrat in seinem Leben anfangen soll. Kurioserweise jedoch interessiert es einen Menschen häufiger noch, was er mit den kleineren (!) Zeitabschnitten anfangen soll welche für ihn zum Greifen nah sind:

Die nächste Stunde, der nächste Tag, oder die nächste Woche.

Viele Menschen quält die Frage, „was mache ich die nächste Stunde?“ Deren Lösung: Je mehr die Zeit des Einzelnen strukturiert ist, umso weniger stellt sich für sie die Frage nach dem Sinn des Lebens.

Vielbeschäftigte haben ihre „nächste Stunde“ permanent verplant. Dieser Hunger nach Planung oder Strukturierung ist so stark dass sie förmlich schreien:

- „Sag mir, was ich tun soll“,

- „was mache ich danach?“,

- „Alles was wir brauchen, ist Führung.“

Teil 1 Was steckt hinter all diesem Strukturhunger?

Strukturhunger ist eine logische Folge des Hungers nach Anerkennung. Und der Hunger nach Anerkennung kommt aus dem allerersten Hunger des Menschen nach dem Streicheln und dem Berühren und der Sucht nach Anerkennung.

Am Anfang seines Lebens kann ein Kind seine Zeit noch nicht strukturieren. Es lebt ihm JETZT und kann seine Zukunft und Vergangenheit nicht von der Gegenwart trennen. Erst so mit 2-3 Jahren lernt das Kind Vergnügungen für eine größere Belohnung zeitlich nach hinten zu verschieben.

„Ich könnte jetzt zwar mit dem Nachbars Jungen im Sandkasten spielen, aber wenn ich meine Sachen nicht dreckig mache und eine halbe Stunde warte kann ich mit meinen Eltern zum Einkaufen gehen.“ und dann vielleicht ein Eis abstauben.

Das wäre ein grundsätzliches Problem der Zeitstrukturierung:

- Was würde mehr Spaß machen? Sandkasten oder einkaufen?

- Welche dieser beiden Möglichkeiten würde sich mehr lohnen?

Diese Frage nach der besseren Alternative zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch. So einfach sich die Antwort bei einem kleinen Kind anfühlt, umso komplizierter fällt diese dann im späteren Erwachsenen-Alter aus: Würde man unsere Entscheidungskonflikte einem Außenstehenden erzählen, dann hat er viel schneller eine Antwort auf unsere Fragen parat als wir selbst. Woher kommt das?

Es rührt von unserer „Nicht – okay – Anschauung“ welche bei unseren Entscheidungen immer mitreden möchte.

Wenn du dich noch einmal tiefer in die „Nicht – OK – Anschauung“ einlesen möchtest empfehle ich dir meinen Beitrag der Transaktionsanalyse Teil 3 „Woher kommt das Gefühl „nicht ok“ zu sein?“

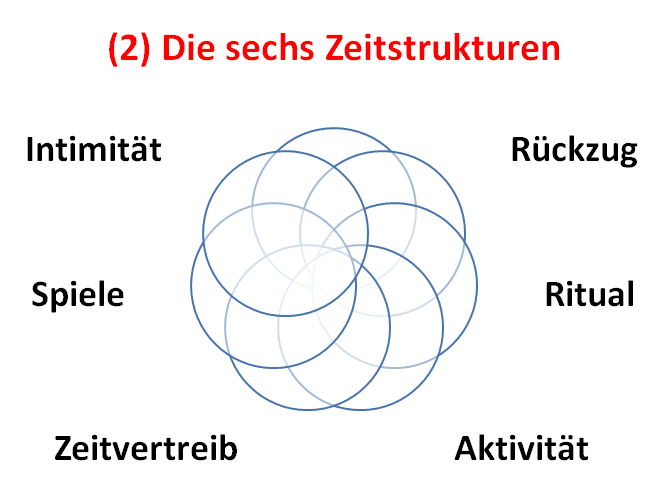

Auch wenn es viele Tausend Varianten von Transaktionen gibt so können wir 6 große Kategorien von Zeitstrukturen aufstellen die im Grunde genommen alle Transaktionen umfassen.

- Rückzug

- Ritual

- Aktivität

- Zeitvertreib

- Spiele

- Intimität

(1) Rückzug

Praktisch alle Transaktionen finden in einer Interaktion mit anderen Menschen statt. Eine (!) besondere Transaktion ist aber etwas anderes. Diese ist eigentlich keine richtige Interaktion mit einem anderen Menschen, kann aber trotzdem im gesellschaftlichen Rahmen stattfinden.

Stell dir vor, du bist auf einer Party mit lauter langweiligen Menschen. Diese Menschen sind mehr in ihrem eigenen Streicheln und an ihrer persönlichen Anerkennung interessiert als an deiner Person.

Schnell trennst du dich innerlich von dieser Gesellschaft und bist vielleicht in deiner Vorstellung in der letzten Nacht, wo das Streicheln gut war oder beim Frühstück mit der Frau wo ihr schöne Gespräche geführt habt.

Dein Körper ist zwar noch auf der Party aber du selber bist geistig nicht mehr anwesend.

Typischerweise sitzen in Klassenräumen an einem schönen Frühlingstag häufig nur „Körper“ und deren Besitzer sind irgendwo aber nicht beim Lehrer.

Grundsätzlich ist solch ein Rückzug nicht schlimm

- wenn es nicht permanent geschieht

- oder wenn Du nicht gerade mit einer wichtigen Person z.B. deinem Chef, deiner Ehefrau oder deinen Kindern sprichst.

(2) Das Ritual

Das ist ein gesellschaftlich anerkannter / einprogrammierter Gebrauch der Zeit bei dem Jeder bereit ist, das gleiche zu tun.

Der Vorteil hiervon ist,

- dass ein Ritual Sicherheit bietet

- keine enge Bindung oder Verwicklung mit anderen Menschen verlangt.

- Das Ergebnis ist vorhersehbar

- Und kann sogar angenehm sein wenn man mit dem Gegenüber übereinstimmt.

Bestimmt kennst du viele dieser Rituale wenn du nur einmal an Religion, allgemeines Grüßen, Cocktailparty, Schlafzimmer denkst. Das Ritual dient dazu, Menschen über einen gewissen Zeitabschnitt wegzubringen ohne dass sich diese Menschen einander nahe kommen müssen.

Sie können (!) sich nahe kommen, aber sie müssen es nicht.

Zum Beispiel riskiert man auf einer Cocktailparty weniger Nähe als bei einem Abendessen zu zweit.

Der Schnelle „Vorteil“ ist: es entsteht kaum eine Bindung Der Nachteil liegt jedoch auf der Hand: es entsteht auch keine tiefe Befriedigung.

Rituale legen wie der Rückzug eine Distanz zwischen uns und die anderen Menschen.

(3) die Aktivität

Das ist eine sehr nützliche Methode, die Zeit durch ein bestimmtes Vorhaben (!) zu strukturieren Sie beinhaltet immer eine Interaktion mit der Umgebung.

Wir kennen alle viele Aktivitäten wie zum Beispiel:

- Den Geschäftstermin

- Den Garten umgraben

- Der Fortbildungskurs, das Buch schreiben

- Für eine Prüfung lernen.

Aktivitäten können sehr befriedigend sein wenn sie produktiv oder kreativ sind. Aber so lange eine Aktivität andauert besteht kein Bedürfnis nach der Nähe zu einem anderen Menschen. Diese kann (!) vorkommen, muss es aber nicht.

Das typische Beispiel ist der Workaholic welcher bis tief in die Nacht im Büro arbeitet anstatt nach Hause zu gehen. Lieber verwendet er seine Zeit darauf Geld zu verdienen anstatt neue Freunde zu gewinnen.

Auch die Aktivitäten können uns – wie die Rückzüge und die Rituale – voneinander entfernt halten.

(4) Der Zeitvertreib

Ganz anders verhält es sich mit dem Zeitvertreib. Dies ist eine Transaktion welche zwischenmenschlich sehr aufrichtig ist. Mit einem ausgeglichenen und glücklichen Menschen kann ein gesellschaftlicher Zeitvertreib um seiner selbst Willen mit tiefer Befriedigung stattfinden.

Anders ist es bei den Neurotikern: Bei einem Neurotiker ist der Zeitvertreib genau das, was auch der Name sagt: Es ist eine Vertreibung der Zeit (mithilfe der Struktur).

- Bis man den Gegenüber besser kennengelernt hat

- Oder auch nur den Augenblick hinter sich gebracht

Oder jetzt in einem größeren zeitlichen Maßstab:

- bis zu den Ferien/bis die Schule beendet/bis zur Rente

- Schlussendlich bis zum Tod.

Die positive Seite des Zeitvertreibs ist folgender: Zeitvertreib wird um seiner Selbst Willen zum Vergnügen aufgegriffen und dient zum Kennenlernen von anderen Menschen in der Hoffnung Gleichgesinnte zu finden. Es ist wie ein gesellschaftlicher Versuchsballon um ohne Risiko neue Menschen und neue Informationen kennen zu lernen.

Es sind die typischen Gespräche bei Cocktailpartys oder Damenkränzchen, Familientreffen und Vereinsgesprächen:

- bei den Männern sind es häufig die Gespräche über Autos und Sport und „Wer hat gewonnen?“.

- Bei den Frauen geht es häufiger um Kleidung, Lebensmittel, Küche und Familie.

Beim Zeitvertreib kann das „Eltern –ich, Erwachsenen – ich oder auch das Kindheits – ich“ beteiligt sein.

Wenn zwei Personen eine Transaktion zwischen beiden „Erwachsenen – ich“ durchführen, könnte es sich zum Beispiel im Zeitvertreib so anhören:

Frau A: „kaufen Sie immer freitags oder samstags ein?

Frau B: „lieber freitags als samstags.

Das kann zu einer netten Diskussion über freie Parkplätze, gute Angebote, und andere Gründe für den Freitags.-Einkauf führen.

Wenn zwei Personen im Zeitvertreib sich beiderseits im „Kindheits- ich“ austauschen dann handelt es sich immer um unmögliche Alternativen.

Unmögliche Alternativen im Kindheits-Ich stehen symbolisch für die ausweglose Lage des kleinen Kindes dem von der Umgebung gesagt wird: „wehe, du tust das“ und „wehe du tust das nicht!“

Der Zeitvertreib im Kindheits – ich kann die Angst vor dieser Ausweglosigkeit lindern indem das Problem kurzzeitig einmal an einen anderen weitergegeben wird. Nicht das Problem wird gelöst sondern das Problem wird an einen anderen kurzfristig weitergegeben!

Zwei kleine Jungen könnten zum Beispiel diese unmöglichen Alternativen so ausdrücken:

Junge A: „möchtest du lieber einen Eimer Farbe trinken oder dich auf einen Igel setzen? „möchtest du lieber von einem wilden Hund gejagt werden oder den ganzen Tag die Schuhe am falschen Fuß tragen?“ „Entscheide dich für eins von beiden! Du musst (!) Dich für eins von Beiden entscheiden.“

So absurd sich das auch anhört, so gibt es doch auch Versionen der Erwachsenen welche sich im Kindheits – ich miteinander austauschen:

„Sind Sie für die Schutz des Klimas oder möchten Sie lieber zu Fuß gehen? „Sind sie für den Islam oder für gar keine Religion?“

Es gibt aber auch die Variante des Erwachsenen – ich im Zeitvertreib welche dazu dient eine Beziehung im Gang zu halten bis etwas anderes gefunden wird oder was zum Streicheln führen kann.

Das können auch Gespräche über das Wetter sein:

Man A: „es ziehen Wolken auf, ein Sturm wird kommen.“

Mann B: „ja, die Wolken sind wirklich schwarz.“

Mann A: „das erinnert mich daran als ich mit meinem Boot vor der Küste in schweres Wetter geraten bin.“

Mann B: „oh, sie Segeln?“

Zeitvertreib ist in bestimmten gesellschaftlichen Situationen wirklich nützlich. Was sie aber nicht können ist folgendes: Beziehungen die nicht über den Zeitvertreib hinausgehen schlafen ein. Zeitvertreib kann genauso Menschen voneinander entfernt halten wie der Rückzug, die Rituale und die Aktivitäten.

(5) die Spiele

Das Thema der Spiele hat eine ganz wichtige Bedeutung bei der Transaktionsanalyse. Es gibt sogar ein Buch, einen Bestseller, mit dem Titel „Spiele der Erwachsenen“.

Die allermeisten Spiele bringen Ärger und zerstören Beziehungen, erzeugen Unglück und dienen immer wieder der Suche nach der Antwort auf die Frage: „warum passiert das immer nur mir?“

Das Wort Spiel hat in erster Linie nicht mit Vergnügen, Spaß und Freude zu tun. Ein Spiel entsteht vordergründig aus einer komplementären – Transaktion der aber eine versteckte/verdeckte Transaktionen beigefügt wird

Diese verdeckte Transaktion kann man auch mit verborgenen Motiven beschreiben. Man kann es auch als eine Falle oder einen Trick beschreiben.

Zuvor haben wir ja den Rückzug, die Rituale, die Aktivitäten und den Zeitvertreib besprochen.

Spiele unterscheiden sich von diesen vier Zeitstrukturen jedoch durch zwei Merkmale:

- sie werden von verdeckten Motiven beherrscht

- Sie suchen immer einen eigenen Nutzen!

Das ist der wichtige Unterschied!

- die Aktivität kann Erfolg bringen

- Rituale sind wirkungsvoll

- Zeitvertreib bringt häufig Nutzen mit sich.

In ihrem Wesen sind sie aber alle offen und ehrlich. Zwar können Sie mit einem Wettstreit verbunden sein – jedoch nicht mit einem Konflikt.

Ganz anders ist es mit dem Spiel: im Grunde genommen ist jedes Spiel unehrlich und häufig auch dramatisch. Alle Spiele haben ihren Ursprung in dem ganz simplen Kinderspiel: „meins ist besser als deins.“ Selbst die Vierjährigen können dieses Spiel perfekt spielen.

Es gibt aber eine Gemeinsamkeit zwischen dem Spiel eines 4 jährigen und dem Spiel eines Erwachsenen: Dieses Spiel (meins ist besser als deins) dient dazu, sich für einen kurzen Augenblick eine Erleichterung zu verschaffen von dem Druck der „Nicht – ok– Lebensanschauung“.

Es ist dadurch verdeckt indem es die Gefühle nicht offen ausdrückt…. Wenn der 4 Jährige sagt: „meins ist besser als deins“ dann empfindet er in Wirklichkeit: „ich bin nicht so gut wie du“

Wenn er nun sagt: „meins ist besser als deins“ dann ist das eine Vorwärtsverteidigung! Ein „Schutz“, um das innere Gleichgewicht gewissermaßen zu erhalten.

Was passiert – wenn dieses Spiel zu weit getrieben wird? Dann bekommt der kleine 4 Jährige vielleicht einen Stoß, eine Ohrfeige und den Satz zu hören: „gar nicht: meins (!) Ist besser!“. Was ist dann passiert?

- Dann ist der 4 Jährige wieder auf seinen Platz verwiesen

- und seine Lebensanschauung „ich bin nicht okay“ ist mal wieder bestätigt.

Und so traurig sich das anhört aber hier drin liegt eine jämmerliche Sicherheit. Diese Vorgehensweise ist die Grundlage aller Spiele!

Diese steht für die Art des Umgangs mit der Zeit für all diejenigen Menschen,

– die einerseits das zu wenig vom Streicheln nicht ertragen können,

– deren „Nicht OK – Lebensanschauung“ jedoch die Intimität (die nächste Form der Verbundenheit – welche wir gleich besprechen werden) unmöglich macht.

Obwohl Spiele viele Probleme bereiten bringen Sie doch etwas: Sie schützen den inneren Zusammenhalt der Lebensanschauung ohne sie bloßzustellen.

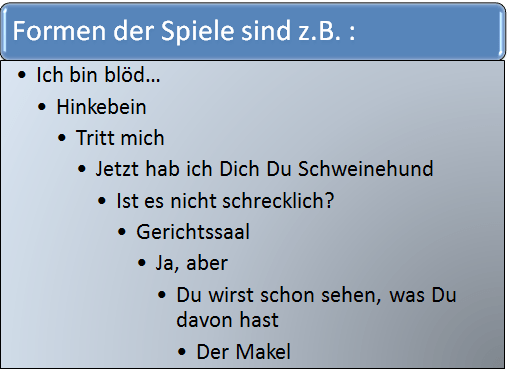

Ich möchte mal ein paar dieser Spiele kurz aufzeigen damit wir verstehen wovon gesprochen wird:

— „Ich bin blöd“

Jemand erledigt eine bereits gut gelernt Aufgabe, kommt aber trotzdem immer wieder mit den gleichen und häufig unwichtigen Detailfragen: „erklären Sie mir das doch noch mal, ich bin zu blöd dafür“. Er weigert sich systematisch durch selbstständiges Nachdenken eine eigene Lösung zu entwickeln.

Das Problem: dadurch wird viel Zeit blockiert.

Die Auswirkung: dieser Person wird künftig keine Aufgabe mehr übergeben und er wird sozusagen „geschont“

Mögliche Lösung: lösungsorientierte Fragen stellen. Nicht selbst antworten. Eventuell den Gegenüber mitschreiben lassen.

— „Hinkebein“

Eine Person bekommt eine Aufgabe und reagiert standardmäßig darauf: „das kann ich nicht, da bin ich zu alt, etc.“ Das Hinkebein erinnert in Problematik und Lösung stark an das Spiel: „Ich bin Blöd“

— „Tritt Mich“

Eine Person kann mit positiven Rückmeldungen emotionell nichts anfangen. Er braucht eher die für ihn bekannte negative Bestätigung. Darum macht er unnötige Fehler und provoziert Andere so lange bis der Mitspieler ihn „tritt“.

Eine mögliche Lösung: permanente positive Rückmeldung auch wenn diese im Moment nicht angenommen wird.

— „Jetzt habe ich dich, du Schweinehund“

Die Person sucht gezielt nach Fehlern bei anderen. Oft sieht er einen Fehler, wartet aber die Folgen ab um den anderen dann bloßzustellen. Er lässt sich dann lange darüber aus, wie blöd die andere Person ist.

Die mögliche Lösung: nachfragen, warum er nicht früher reagiert hat. Eine Vereinbarung für die Zukunft treffen, auf Fehler direkt aufmerksam zu machen. Eine Fehlerkultur miteinander zu vereinbaren.

— „Ist es nicht schrecklich?“

Mehrere Personen suchen sich ein gemeinsames Opfer. Dieses wird planmäßig demotiviert indem auf die Unzulänglichkeiten der Umgebung / die Fehler des Chefs hingewiesen wird. Das Opfer unterliegt im Gruppenzwang und wird der Gruppe zustimmen.

Dieses Spiel finden wir häufig in Firmen und Vereinen vor. Oft, indem über den Vorgesetzten hergezogen wird und die gesamte Gruppenleistung dadurch nach unten gezogen wird.

Die mögliche Lösung: Teamwork / Mediation und Einzelgespräche um echte Bedürfnisse heraus zu arbeiten. Eine Transparenz – Kultur schaffen.

— „Der Gerichtssaal“

Eine Person fühlt sich von einem anderen bedroht und kann dieses Thema nicht mehr auf der Sach-Ebene lösen. Jetzt versucht er Anhänger zu finden, sozusagen gleichgestellte die wie Geschworene agieren. Dann sucht er jemanden als Vorgesetzten/als Richter um für ihn die Sache durch zu kämpfen.

Die mögliche Lösung: jegliche Richter Rolle vermeiden! Lösungsorientierte Fragen stellen. Mediation anbieten.

— „Ja, aber“

Eine Person fragt immer wieder nach Ideen um ein bestimmtes Problem hören. Sein Gegenüber probiert es nun mit verschiedenen Lösungen. Person 1 schmettert aber jede Antwort ab mit: „ja aber, das geht aus diesem und jenen Grund nicht.“ Ein endloses Hin und her ohne Ergebnis kommt.

Die mögliche Lösung: lösungsorientierte Fragen stellen und nicht selbst antworten.

— „Du wirst schon sehen, was du davon hast“

Person 1 fordert Person 2 zu einer Handlung auf, welche die Person 2 aber nicht durchführen möchte.

Person 2 führt sie später (nach heftiger Diskussion) aber dennoch aus. Bei der Durchführung der Arbeit achtet Person 2 aber auf jeden kleinsten Fehler und sorgt selbst dafür, dass die Dinge nicht so richtig funktionieren. Dadurch kann Person 1 wiederum die Schuld gegeben werden.

Mögliche Lösung: bei Unstimmigkeiten sofort (!) Nachfragen und Klärung schaffen. Verträge können hier nützlich sein.

— „Der Makel“

Person 1 findet immer einen Fehler und kritisiert diesen stark. Der Fokus liegt immer auf dem Fehler. Selbst wenn 98 % der geleisteten Arbeit gut ist, reitet er auf den 2 % der Fehler umher.

Person 2 fühlt sich permanent abgewertet, entmutigt da er nichts recht machen kann egal wie sehr er sich anstrengt.

Die mögliche Lösung:

Sich nicht in die Enge treiben lassen und auch nicht mit einer Rechtfertigung kontern. Dies würde das Spiel endlos fortsetzen (weil ja komplementär)

Die mögliche Antwort in zwei Schritten:

(1) „ich sehe dass ich hier einen Fehler gemacht habe und werde ihn korrigieren.

(2)Trotzdem würde es mich interessieren, wie sie den übrigen Teil meiner Arbeit einschätzen.“

Zusammenfassend können wir Spiele als Methoden der Zeit – Strukturierung begreifen, die genauso wie der Rückzug, die Rituale, die Aktivitäten und alle Arten von Zeitvertreib Menschen voneinander getrennt halten.

Spiele sind nicht komisch! Sie sind Schutzmaßnahmen mit denen ein Mensch mehr oder weniger heftige Schmerzen eindämmen will, welche aus seiner eigenen „Nicht ok – Anschauung“ entstehen.

(6) die Intimität

Im ganz klaren Kontrast zu den ersten 5 Zeit-Strukturierungen steht die Intimität! Die Intimität beruht darauf, dass zwei Menschen von der Grundanschauung „Ich bin okay – du bist okay“ getragen werden. Sie beruht auf einer annehmenden Liebe wo weder Tarnung noch eine defensive Zeit Strukturierung nötig sind.

Das Geben und Nehmen in der Intimität entspringt einer spontanen Äußerungen der Freude. Intimität ist eine spielfreie Beziehung weil es keine verdeckten Ziele gibt. Intimität wird dort möglich wo keine Angst die Fülle der Wahrnehmung behindert, wo Schönheit getrennt von Nützlichkeit angesehen werden kann, wo die Gier nach Besitz durch die Realität des Besitzes unnötig wird.

Es liegt klar auf der Hand dass Intimität vom Erwachsenen –ich beider Personen gesteuert wird. Unter der Steuerung des Erwachsenen-ich kann auch das Kindheits – ich teilhaben.

Sind jetzt aber Rückzug, Zeitvertreib, Rituale und Aktivitäten und Spiele in einer zwischenmenschlichen Beziehung grundsätzlich immer schlecht?

Nun, Spiele sind fast immer deswegen schlecht weil ihre Motive verdeckt sind und das ist ja genau das Gegenteil von Intimität.

Die ersten 4 (Rückzug, Zeitvertreib, Rituale, Aktivitäten) sind nicht zwangsläufig schlecht, es sei denn, sie würden zur alles beherrschenden Form der Zeit-Strukturierung werden und es gebe im Leben des Menschen keinerlei Intimität mehr.

- Rückzug kann eine entspannte, stärkende Form des in sich Versinkens sein.

- Zeitvertreib kann auf sehr angenehme Weise den gesellschaftlichen Motor im Leerlauf laufen lassen.

- Auch Rituale können Spaß machen wie zum Beispiel

- Festlichkeiten, Sitten und Bräuche oder den Partner begrüßen wenn er nach Hause kommt.

- Der Vorteil von Ritualen ist der,

- dass schöne Augenblicke sich immer wieder wiederholen können, diese können erwartet werden, einkalkuliert und erinnert werden.

- Zu den Aktivitäten kann auch der Beruf gehören.

- D.h., sie sind nicht nur lebensnotwendig, sondern können aus sich heraus lohnend werden weil sie unsere Talente und unsere Leistungskraft fördern und besser zu Geltung bringen können.

Also nochmals: diese 4 Zeitstrukturen sind nicht zwangsläufig schlecht.

Destruktiv werden sie erst wenn sie zum Zwang werden und diese als Alibi benutzt werden um sich möglichst wenig mit anderen Menschen zu beschäftigen.

Wie kommen wir jetzt aber zur Intimität?

Ist Intimität das weglassen von den ersten fünf Zeit Strukturierungen? Diese Frage so zu beantworten ist etwas kompliziert. Leichter ginge es, indem man beschreibt was Intimität definitiv benötigt und NICHT benötigt:

(1) Intimität kann keine Spiele gebrauchen!

(2) Intimität benötigt ein emanzipiertes Erwachsenen – ich

(3) ohne die Lebensanschauung „ich bin okay – du bist okay“ kann keine Intimität entstehen.

Intimität ist das große Ziel der Transaktionsanalyse! Durch die Schulung des Erwachsenen – ich

– können wir in das große Reich des Wissens über unser Universum und über uns selbst eindringen

– können die Tiefen von Philosophie und Religion erforschen,

– können Neues annehmen ohne mit dem Alten zu brechen.

Vielleicht sogar ganz am Ende die Antwort auf das große Rätsel finden: „welchen Sinn hat das alles?“

Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Die Kunst der Kommunikation

Thomas Harris (Facharzt und Professor für Psychiatrie) hatte mit Eric Berne die Transaktionsanalyse begründet und auch in der Praxis immer wieder erprobt. Wo Eric Berne sehr in der Theorie aufgeht, erklärt uns Thomas Harris in einer sehr lebendigen Art und Weise, dass die Transaktionsanalyse in unserem Alltag einen wichtigen Beitrag leisten kann. Hier sind Themen wie Kindererziehung, Ehe, Depression und andere psychische Probleme, Gewaltfreie Kommunikation, Spannungen durch Religion und Kultur die Grundlage seiner Studien.

Ein tolles Buch zur Selbstreflexion. Ich vergleiche es sehr gerne mit einem Schlüssel um das Schloss der eigenen Handlungsrituale zu öffnen. Mit diesem Buch werden die “Drehbücher des eigenen Verhaltens” sichtbar.