Borderline

Borderline Selbstverletzung – Was passiert dabei im Gehirn?

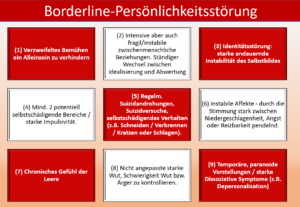

Das selbstverletzende Verhalten ist die absichtliche Schädigung des Körpers ohne den Wunsch, sich zu Töten. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist selbstverletzendes Verhalten eines der neun Kriterien. Dieses ist aber sehr bedeutsam da es bei 60-90 % der Betroffenen diagnostiziert werden kann.

Wir können hier wirklich von einem „Kernmerkmal“ sprechen. Der Wunsch hinter dieser Handlung ist bei den Betroffenen der Versuch, negative Emotionen schneller herunter zu regulieren.

Das am häufigsten genannte Motiv dabei der Wunsch, eine  innere Anspannung zu Beendigen. Borderliner erleben diese Anspannung im Vergleich zu Anderen deutlich häufiger und auch viel intensiver. Des Weiteren versucht man dadurch

innere Anspannung zu Beendigen. Borderliner erleben diese Anspannung im Vergleich zu Anderen deutlich häufiger und auch viel intensiver. Des Weiteren versucht man dadurch

- Dissoziative Zustände zu beenden,

- sich selbst zu bestrafen,

- sich selber durch den Schmerzes wieder zu spüren,

- Angst und Verzweiflung zu reduzieren (auch ein Kernmerkmal von Borderline, welches als die emotional instabile Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird)

- Eine innere Leere zu beenden und endlich wieder mal Gefühle zu spüren

- Nicht zuletzt ist es ein Versuch, die Kontrolle über sich selbst wieder zu erlangen oder sich von seinen Ängsten abzulenken.

Wichtig hierbei ist: mehrere dieser Absichten können typischerweise nebeneinander laufen. Anstatt ein entweder oder ist dies wie ein Baukasten mit mehreren Möglichkeiten.

Obwohl es in den letzten Jahren viele Studien über das äußerlich sichtbare selbstverletzende Verhalten gab, ist nur sehr wenig über die inneren Mechanismen die im Gehirn stattfinden bekannt.

Aktuell veröffentlichte Studien verwenden hierbei zum Beispiel die so genannte „Script-driven-imagery“-Methode. Hier stellt sich der Borderliner das selbstverletzende Verhalten imaginativ in seinem Geiste nach standardisierten Bildern vor. Andere Studien nehmen sich das serotonerge System und das endogene Opioidsystem im Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten einmal genauer unter die Lupe. Der bislang am intensivsten untersuchte Ansatz, sind die Untersuchungen zur Schmerzwahrnehmung, der Schmerzphysiologie und der Schmerzverarbeitung beim Borderliner.

Durch die enge Verknüpfung zwischen Selbstverletzung und Schmerzempfinden kann man nämlich auch über einen Umweg Rückschlüsse auf neurobiologische Mechanismen und das selbstverletzende Verhalten ziehen.

Teil 1 Neurobiologie und die Selbstverletzung

1.1 Ergebnisse aus den Studien der „Script-driven-imagery“

Bei dieser Methode wurden verschiedene Situationen einer Selbstverletzung in standardisierten Bildern dem Patienten gezeigt und in dieser Zeit werden dann neurobiologische Veränderungen am Körper gemessen. Das Ergebnis dabei war interessanterweise, das sich (immer im Vergleich zu einer Kontrollgruppe) deutlich der Herzschlag verlangsamte und auch die gefühlte innere Anspannung ging zurück, während sich der Borderliner diese Selbstverletzung vor seinem geistigen Auge vorstellte.

In einer anderen Studie aus dem Jahre 2008 wurde die gleiche Vorgehensweise bei Patienten mit einer reinen Borderline – Persönlichkeitsstörung angewandt.

Das Skript der Selbstverletzung wurde um zwei weitere Themen erweitert:

- eine nicht erwartete körperliche Verletzung und eine

- ganz neutrale Situation werden hierbei gezeigt.

Das Ergebnis hierbei war, dass bei dem reinen Selbstverletzungsskript – wie erwartet – eine deutliche Verringerung von negativen Gefühlen, aber auch der Hautleitfähigkeit zwischen der vorgestellten Selbstverletzung und der Konsequenz messbar war.

Schauen wir uns mal eine Studie aus dem Jahr 2010 an, bei der dieser Test zusätzlich mit der funktionellen Magnetresonanztomographie durchgeführt wurde. Hier wurde eine klar standardisierte und auch stressreiche Selbstverletzung im Scanner dem Teilnehmer vorgespielt. Diese wurden dabei gebeten, sich die Situation so lebendig wie möglich vorzustellen. Wieder gab es sowohl eine Gruppe von Borderlinern als auch eine Kontrollgruppe. Im Vergleich zu der „gesunden Kontrollgruppe“ zeigten die Borderline – Patienten deutlich veränderte Ergebnisse im Gehirn.

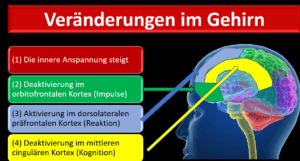

Vier Unterschiede möchte ich hier einmal herausstellen:

1.) Zu allererst war eine deutlich höhere und auch unangenehme innere Anspannung während der Vorstellung der Situation zu spüren.

1.) Zu allererst war eine deutlich höhere und auch unangenehme innere Anspannung während der Vorstellung der Situation zu spüren.

2.) Die zweite Unterschied war eine bemerkenswert starke Deaktivierung im orbitofrontalen Kortex. Dieser Bereich hat viel mit der Impulskontrolle zu tun.

3.) Drittens hat man eine Aktivierung im dorsolateralen präfrontalen Kortex festgestellt. Dieser spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl: „Wie reagiere ich innerhalb einer emotional belastenden Situation?“ Sehr schnelle Reaktionen wie z.B. Flucht / Kampf / Einfrieren werden hier angesprochen.

4.) Und als Vierten und letzten Unterschied erkannte man eine Deaktivierung im mittleren cingulären Kortex beim Borderliner. Auch diesen Bereich im Gehirn dürfen wir nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Der cinguläre Kortex ist nämlich unter anderem für die Überwachung der ersten emotionalen Bewertungen und kognitiver Neubewertungen verantwortlich.

Was sollen uns diese vier Unterschiede schon mal zeigen?

Besonders der vierte und letzte Punkt zeigt, das eine verringerte Fähigkeit, emotional und kognitiv richtig zu bewerten, zu dem typischen Borderline-Verhalten führen. Es ist also eindeutig nachweisbar, dass im Gehirn eines Borderliners andere „Schaltungen“ vorgenommen werden, als es bei den sogenannten „gesunden Kontrollgruppen“ im Gehirn passiert. Wodurch das ausgelöst wird möchte ich jetzt noch nicht sagen, jedoch ist es wichtig, dass wir erkennen, dass im Gehirn des Borderline ein anderes Schema abläuft als im Rest der Bevölkerung.

1.2 Das serotonerge System und das endogene Opioidsystem

Kurz wie immer eine einleitende Erklärung:

Das serotonerge System: Dies ist praktisch alles was mit dem Serotonin zusammenhängt. Also alle Neuronen und Nervenzellen die sich sowohl im Darm-Nervensystem aber auch im Hirnstamm befinden und mit der Ausschüttung und Verarbeitung von Serotonin zu tun haben.

Das serotonerge System: Dies ist praktisch alles was mit dem Serotonin zusammenhängt. Also alle Neuronen und Nervenzellen die sich sowohl im Darm-Nervensystem aber auch im Hirnstamm befinden und mit der Ausschüttung und Verarbeitung von Serotonin zu tun haben.

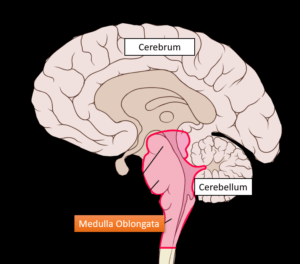

Wenn wir vom Hirnstamm reden dann meine ich besonders die Raphe-Kerne, die von der Medulla oblongata bis in die oberen Teile des Hirnstamms reichen.- Das endogene Opioidsystem:

Das EOS sind unsere Neuronen, welche Opioide herstellen und ausschütten. Hier setzt man mit der Schmerztherapie am häufigsten an. Studien zeigen immer wieder, dass Fehler im serotonergen System ein wichtiger Hinweis für eine emotionale Instabilität und Impulsivität darstellen. … Du spürst hier sofort die Verbindung zu Borderline (Emotionale Instabilität F60.31) Ein „gebremstes Serotoninsystem“ hat also viel mit Impulsivität, Aggressivität und einem suizidalen Verhalten zu tun.

Eine Studie aus dem Jahre 2008 zeigte eine deutlich niedrigere periphere Serotonin – (5 – HT –) Konzentration bei Jugendlichen mit selbst verletzenden Verhalten gegenüber denen ohne dieses Verhalten. Allein durch diese wenigen Aussagen können wir bereits jetzt schon sagen, dass im Gehirn eines Borderliners tatsächlich gewisse Dinge unterschiedlich ablaufen … zumindest im Bereich des Serotonins.

Eine Studie aus dem Jahre 2008 zeigte eine deutlich niedrigere periphere Serotonin – (5 – HT –) Konzentration bei Jugendlichen mit selbst verletzenden Verhalten gegenüber denen ohne dieses Verhalten. Allein durch diese wenigen Aussagen können wir bereits jetzt schon sagen, dass im Gehirn eines Borderliners tatsächlich gewisse Dinge unterschiedlich ablaufen … zumindest im Bereich des Serotonins.

Wenn wir uns jetzt das Opioidsystem einmal genauer anschauen, dann müssen wir leider auch sagen, dass im Zusammenhang mit unserem Thema: „selbstverletzendes Verhalten“ noch nicht allzu viele Studien existieren. Das Endogene (also das Innere ( im Körperinneren befindliche) Opioidsystem umfasst drei Gruppen von körpereigenen Opioiden:

- Endorphine

- Enkephaline

- Dynorphine

Das körpereigene Opioidsystem spielt eine wichtige Rolle, indem es die Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem reduziert.

Zwei Hypothesen gibt es hierzu im Moment:

– Die Schmerzhypothese und dann auch die

– die Abhängigkeitshypothese

Die Schmerzhypothese besagt, dass eine stärkere Aktivität des körpereigenen Opioidsystem zu Hypoalgesie (altgriesch. = Schmerz. Hypo = unter oder weniger) führt. Dann würde selbst das Ausdrücken einer brennenden Zigarette keine Schmerzen verursachen. Wenn dem so wäre, dann würde ein Betroffener sich gerade deshalb selbst verletzen, um wieder eine normale Schmerzwahrnehmung zu bekommen.

Die Abhängigkeitshypothese auf der anderen Seite sagt, dass Betroffene sich Selbst verletzen, um das Körpereigene Opioidsystem überhaupt erst einmal zu stimulieren. Das wären dann Anzeichen einer Sucht.

Du siehst, wir wissen derzeit, dass es schon etwas mit dem Serotonin und dem körpereigenen Opioidsystem zu tun, aber unser Wissen hierzu ist noch ganz am Anfang. Wir brauchen hier einfach mehr Forschung!

Teil 2) Neurobiologie und die Schmerzverarbeitung bei Borderline

70-80 % der Borderliner sagen, dass sie, während sie sich selbst verletzenden, praktisch keine Schmerzen spüren. Aus diesem Grund sollten wir uns einmal mit der Neurobiologie der Schmerzverarbeitung befassen. Denn, die Neurobiologie befasst sich ja mit dem Aufbau und der Funktion von den Neuronen / den Nervenzellen und dem Nervensystem als Ganzes. Schmerzen werden über Nerven weitergeleitet. Darum können wir hier bestimmt eine Antwort auf unsere Fragen finden.

In einer Studie zum Thema Schmerzempfinden bei sich selbstverletzenden Borderlinern, wurde der so genannte „Cold– Pressure – Test“ (Kaltwassertest) verwendet.

Wie funktioniert er? Dabei wird die Hand in circa 10° kaltes Wasser getaucht und in regelmäßigen Abständen das Schmerzempfinden mithilfe einer Skala, der visuellen Analog Skala (VAS), festgestellt.

Hier konnte man sehen, dass diejenigen die hypoalgetisch reagierten / also keine Schmerzen empfinden – während der Selbstverletzung ein deutlich geringeres Schmerzempfinden hatten als die Kontrollgruppe. Zweitens fand man mit Hilfe des Kaltwassertest heraus, dass ein Borderliner auch unter „normalen Bedingungen“ ein deutlich niedrigeres Schmerzempfinden als gesunde Personen hat. Als dritte Erkenntnis kam heraus, dass sie in einem für den Borderliner typischen inneren Anspannungszustand im Vergleich zu Ruhebedingungen noch weniger Schmerzen spüren.

Dies sollte jedem Mediziner aufhorchen lassen: Geht die Anspannung hoch sinkt die Schmerzempfindlichkeit! Das muss doch einen Grund haben.

Dies sollte jedem Mediziner aufhorchen lassen: Geht die Anspannung hoch sinkt die Schmerzempfindlichkeit! Das muss doch einen Grund haben.

Um jetzt diesen letztgenannten Umstand – mehr Anspannung darum weniger Schmerzempfinden – beim Borderline näher zu untersuchen, wurden weitere Studien durchgeführt. Nun aber nicht mit dem Kaltwassertest, sondern indem man mit Hilfe von elektrischen Impulsen Schmerzen verursachte.

Mit der Hilfe von klar strukturierten Fragebögen versuchte man folgende Fragen zu beantworten:

- Wo liegen die Wahrnehmungsschwellen von Schmerz und

- Wo ist die Schwelle zum Schmerz

Aber auch folgende Umstände wurden mit unter die Lupe genommen: - Die akute Dissoziation während der Selbstverletzung (wenn also Körperfunktionen die normalerweise zusammenhängen auseinanderfallen. In unserem Beispiel: jemand schaut sich selber dabei zu wie er sich verletzt und empfindet dabei keinen Schmerz)

- Die Dissoziation im „restlichen Leben“ und

- Die innere Anspannung

Was hat man herausgefunden?

Beide Gruppen – also Borderliner und Kontrollpatienten haben in etwa gleich schnell die Schmerzen wahrgenommen. Die Wahrnehmungsschwelle war also vergleichbar. Der eigentliche Unterschied begann dann bei der Frage: Ab wann tut es eigentlich weh? Dies bezeichnet die Schmerzschwelle und die war bei den Borderlinern im Vergleich zu den gesunden Kontrollpatienten deutlich höher angesiedelt.

Ein weiteres Ergebnis war, dass sich bei den Borderlinern zusätzlich deutliche Verbindungen zeigten zwischen

- den Schmerzschwellen und

- der Stärke der Dissoziation

- und der inneren Anspannung.

Je höher die Schmerzschwelle, desto intensiver die Dissoziation und desto höher die innere Anspannung. Bei der Kontrollgruppe waren all diese Zusammenhänge nicht erkennbar.

Ein Blick auf die Neurophysiologie und die Neuroanatomie

Vorab eine kurze Begriffserklärung:

Die Neurophysiologie befasst sich mit der Funktion des menschlichen Nervensystems befasst hier steht die Funktion im Vordergrund

Als zweites gibt es die Neurochemie: sie befasst sich (wie der Name schon sagt) mit allen chemischen Vorgängen im Nervengewebe

Die dritte Forschungsdisziplin ist die Neuroanatomie Die Neuroanatomie befasst sich mit dem Aufbau des Nervensystems. Sie schaut was ist wie groß? Wo ist es und in welcher Struktur befindet es sich?

Ich möchte mit dir einmal die Art und Weise der Schmerzverarbeitung bei einem Borderliner im Hinblick auf die Neuroanatomie und die Neurophysiologie kurz besprechen.

Fangen wir mit der Neurophysiologie an:

Ist die Schmerzwahrnehmung bei Borderlinern während der Selbstverletzung denn wirklich anders? Gehen wir der Frage doch einmal auf den Grund… Die neuronale Schmerzverarbeitung wird grundsätzlich erst einmal in drei Bereiche unterteilt:

- Die Sensorisch – diskriminative Schmerzverarbeitung

- Die Affektiv – motivationale Schmerzverarbeitung

- Der Kognitive Schmerz

- Die Sensorisch-diskriminative Schmerzwahrnehmung

Sie zeigt einfach an, wo ist wie stark und wie lang ein Schmerz zu spüren? - Die Affektiv – motivationale Schmerzwahrnehmung Kurz gesagt: der Schmerz tut weh. Es ist ein unangenehmer, ein unlustbetonter Teil des Schmerzes. Platt gesagt: „Es tut einfach weh.“

- Die Sensorisch-diskriminative Schmerzwahrnehmung

- Die Kognitiven Schmerzkomponenten: Da gibt es zum Beispiel die vegetativen Reaktionen, also u.a. die Veränderung des Blutdrucks (normalerweise steigt der Blutdruck bei Schmerz) oder dass der Pupillendurchmesser zunimmt.

Dann auch die durch den Schmerz verursachten motorischen Reaktionen: z.B. den Fluchtreflex oder das Anspannen von Muskeln.

Um nun zu überprüfen ob der sensorisch – diskriminative Schmerz beim Borderliner anders ist als bei anderen, fügte man den Testpersonen mit einem Laser einen Hitzeschmerz zu. Die Borderline hatten durch die Bank weg ein deutlich niedrigeres Schmerzempfinden – egal wie stark die Parameter eingestellt wurden – im Vergleich zu der Kontrollgruppe.

In einer anderen Studie hat man dann untersucht, ob im Gehirn des Borderliners das Schmerzempfinden vielleicht weniger stark ankommt? Liegt es eventuell an den übertragenen Reizen? Festgestellt wurde genau das Gegenteil der Vermutung: Es kamen sogar tendenziell stärkere Reize bei den Borderline im Gehirn an als im Vergleich bei der Kontrollgruppe.

Was sagt uns das jetzt? All das deutet darauf hin, dass die geringere Schmerzwahrnehmung bei einem Borderliner auf eine tatsächlich veränderte kognitive oder auch affektive Schmerzverarbeitung zurückzuführen ist.

Die „neuroanatomische“ Untersuchung:

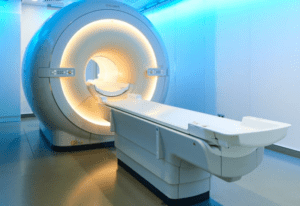

In diesem Forschungsbereich geht es darum, welcher Bereich liegt wo, wie groß ist er und vor allem Dingen wie intensiv ist er an einer Aufgabe beteiligt?  Dies kann man heute durch eine funktionelle Magnetresonanztomographie untersuchen. Abgekürzt wird dieses Verfahren mit den Buchstaben fMRT. Die fMRT arbeitet ohne Röntgenstrahlen. Sie nutzt hierfür starke Magneten und die magnetischen Eigenschaften der häufigsten Atome im menschlichen Körper.

Dies kann man heute durch eine funktionelle Magnetresonanztomographie untersuchen. Abgekürzt wird dieses Verfahren mit den Buchstaben fMRT. Die fMRT arbeitet ohne Röntgenstrahlen. Sie nutzt hierfür starke Magneten und die magnetischen Eigenschaften der häufigsten Atome im menschlichen Körper.

Ganz vereinfacht ausgedrückt:

1. Es wird ein starkes Magnetfeld erzeugt und die Protonen dadurch gezwungen, sich entsprechend der Richtung des Magnetfeldes auszurichten. Dadurch rotieren die Protonen mit gleicher Geschwindigkeit.

2. Das fMRT stößt die Protonen dann durch kurze Impulse aus ihrer Bahn.

3. Sofort danach richten Sie sich wieder in ihrem eigenen Magnetfeld aus und geben dabei eine kleine Energie ab. Dies ist die Resonanz/die Antwort auf den Impuls. Darum heißt das Gerät Magnetresonanz Tomographie.

Wenn wir jetzt über das Fühlen von Schmerz sprechen, dann müssen wir wissen dass man Schmerz – wie eben bereits schon angesprochen – auf drei Arten im Gehirn verarbeitet

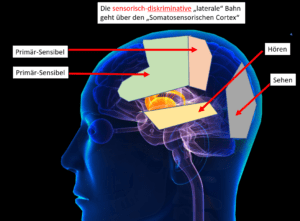

Über die Sensorisch – diskriminative Bahn d.h. die Wahrnehmung des Schmerz Reizes. Ich erkenne: hier passiert etwas.

Über die Sensorisch – diskriminative Bahn d.h. die Wahrnehmung des Schmerz Reizes. Ich erkenne: hier passiert etwas.

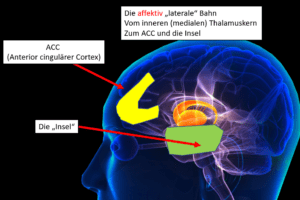

Diese Wahrnehmung geht über die äußeren (die lateralen) Thalamuskerne hin zum Somatosensorischen Kortex. Die affektiv-motivational Bahn. Auf dieser entstehen die Gefühle und Emotionen. Hier wird der Schmerz über die inneren (die medialen) Thalamuskerne zum anterioren singulären Kortex (ACC) und die Insel geleitet.

Die affektiv-motivational Bahn. Auf dieser entstehen die Gefühle und Emotionen. Hier wird der Schmerz über die inneren (die medialen) Thalamuskerne zum anterioren singulären Kortex (ACC) und die Insel geleitet.- Als dritte Bahn kann man die kognitiv – evaluative Bahn benennen. Hier wird der Schmerz vom Verstand her eingeordnet, bewertet und anschließend eine Reaktion in Gang gesetzt.

Wir können dies in diesem Beitrag nur schemenhaft skizzieren. Zu erwähnen ist aber auch, dass der dorsolaterale präfrontale Kortex und der posteriore parietale Kortex an dieser Schmerzverarbeitung beteiligt ist.

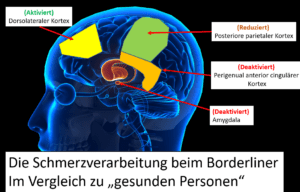

Was wurde bei der Studie jetzt festgestellt?

Man hat die Probanden nun in die fMRT– Röhre geschoben und Ihnen anschließend schmerzhafte Hitzereize zugefügt. Das Ergebnis: die Borderliner gaben an, dass sie deutlich weniger Schmerz verspürten als die Kontrollgruppe.

Man hat die Probanden nun in die fMRT– Röhre geschoben und Ihnen anschließend schmerzhafte Hitzereize zugefügt. Das Ergebnis: die Borderliner gaben an, dass sie deutlich weniger Schmerz verspürten als die Kontrollgruppe.

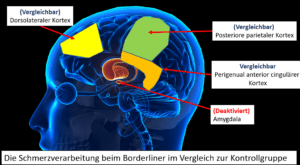

Bei beiden Gruppen gab es zuerst einmal eine Gemeinsamkeit:

Bei beiden wurden die zentralen Regionen der Schmerzverarbeitung aktiviert also der primäre und sekundäre somatosensorische Kortex, der posterior Parietaler Kortex, der mediale Thalamus und auch die Gehirn-Inselregion.

Jetzt kommen aber die Unterschiede:

- Der posteriore Parietale Kortex wurde weniger aktiviert

- Der dorsolaterale Kortex wurde stärker aktiviert und

- Der perigenuale anterior cinguläre Kortex und die Amygdala wurden praktisch deaktiviert.

Das war bis jetzt ein Vergleich zwischen einem Borderliner und seine Schmerzverarbeitung mit einer Kontrollgruppe die kein Borderline hat. Man hat aber weitere Studien durchgeführt. Es gibt da ja auch noch die posttraumatische Belastungsstörung die uns in der Schmerzverarbeitung sehr häufig begegnet. Gibt es hier vielleicht einen Unterschied in der Schmerzverarbeitung zwischen einem Borderliner mit oder ohne einer zusätzlichen posttraumatischen Belastungsstörung?

Das war bis jetzt ein Vergleich zwischen einem Borderliner und seine Schmerzverarbeitung mit einer Kontrollgruppe die kein Borderline hat. Man hat aber weitere Studien durchgeführt. Es gibt da ja auch noch die posttraumatische Belastungsstörung die uns in der Schmerzverarbeitung sehr häufig begegnet. Gibt es hier vielleicht einen Unterschied in der Schmerzverarbeitung zwischen einem Borderliner mit oder ohne einer zusätzlichen posttraumatischen Belastungsstörung?

Im Kortex gab es praktisch keine Unterschiede. Jedoch hat man eine deutlich nachweisbare Deaktivierung der Amygdala bei den Borderlinern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vorgefunden – und das komplett unabhängig davon ob jemand stark oder weniger stark Borderliner ist.

Können wir jetzt schon mal ein kleines Fazit ziehen? Diese Ergebnisse zeigen, dass die affektive Schmerzverarbeitung beim Borderliner deutlich reduziert ist – gleichzeitig aber ist die kognitive Schmerzkontrolle bei Ihnen dramatisch angestiegen und dass sowohl beim Borderliner als auch bei Personen die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Ein Versuch für eine Erklärung ist folgender Gedanke: Vielleicht helfen die Schmerzreize dem Leidenden als Bewältigungsstrategie. Eventuell regeln sie damit unangenehme Gefühle besser herunter.

Alle von mir zitierten Studien wurden mit Personen durchgeführt, die sich zum Zeitpunkt des Tests aktiv selbst verletzt haben.

Alle von mir zitierten Studien wurden mit Personen durchgeführt, die sich zum Zeitpunkt des Tests aktiv selbst verletzt haben.

Was aber passiert, wenn jemand mit diesem Verhalten aufhört? Führt dies im Gehirn dann auch wieder zu Veränderungen?

Tatsächlich hat man ehemalige Borderline-Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen untersucht, welche sich seit mindestens sechs Monaten nicht mehr selbstverletzt haben.

Es gab einen klaren, einen deutlich linearen Trend zwischen den beiden Gruppen:

- Die Borderliner welche sich immer noch selbst verletzten, hatten eine niedrigere Schmerzwahrnehmung als diejenigen welche aufgehört hatten sich selbst zu verletzen.

- Und diese zweite Gruppe (also die das Selbstverletzen beendet haben) hatte auch eine niedrigere Schmerzwahrnehmung als die Kontrollgruppe der „Gesunden“

Dies zeigt, dass sich die Art und Weise der Schmerzwahrnehmung beim Borderliner wieder normalisiert, sobald er mit seinem selbstverletzenden Verhalten aufhört.

Mein persönliches Fazit

Borderline hat ein klares Erkennungsmerkmal:

- die instabilen Gefühlsregulierungen und auch

- das selbstverletzende Verhalten.

Dies sind die wohl zwei stärksten Kennzeichen / Kriterien der Borderline Persönlichkeitsstörung.

Über die Phänomen / also die äußerlich sichtbaren Handlungen dieser Persönlichkeitsstörung haben wir bereits viele Studien. Leider hängt die neurobiologische Studienlage noch sehr hinterher.

Was wir jetzt in diesem Beitrag besprochen haben waren acht einzelne Erkenntnisse die sich zum Beispiel auf die

- „Script-Driven-Imagery“ stützen aber auch auf

- Studien rund um das Serotonerge System und auch

- Studien des endogenen Opioidsystems

Herausgefunden hat man im Endeffekt acht Ergebnisse:

Herausgefunden hat man im Endeffekt acht Ergebnisse:

- Eine Fehlfunktion der präfrontalen Bereiche

- einen schwächeren serotonergen Mechanismus

- Beim endogenen Opioidsystem brauchen wir dringend noch weitere Studien um eine klare Aussage treffen zu können.

- Der Borderliner hat eine stark reduzierte Schmerzwahrnehmung.

- Je niedriger die Schmerzen wahrgenommen werden, desto stärker konnte man Dissoziation und Anspannungen bei den untersuchten Personen feststellen.

- Es gibt keine Störung in der Sensorik! Die Reize werden bei allen untersuchten Personen korrekt erkannt. Es geht aber um die Schmerzschwelle. Die Störung liegt darum nicht in der Sensorik, sondern im affektiv – motivationalen und auch im kognitiven (wie ordne ich den Schmerz ein?) Bereich.

- Die Borderliner zeigen im Vergleich zu „gesunden Kontrollgruppen“ eine deutliche Reduzierung der Amygdala bei gleichzeitig starker Aktivierung zweier Kortexbereiche im Gehirn: des dorsolateral präfrontalen Kortex und des posterioren parietalen Kortex.

- (8) Und ganz am Schluss aber nicht zuletzt ist es interessant, dass – wenn ein Borderliner aufhört sich selbst zu verletzen – dann normalisiert sich auch seine Schmerzwahrnehmung.

Ein Borderliner „tickt“ tatsächlich etwas anders im Gehirn….

Mit diesem Beitrag möchte ich für mehr Verständnis werben für all die vielen Borderliner die in unserer Gesellschaft missverstanden werden. In ihrem Gehirn laufen bestimmte Stoffwechselreaktionen und neuronale Funktionen tatsächlich anders ab als bei nicht belasteten Personen. Dieses Wissen sollte uns immer bewusst sein und wir sollten es im Hinterkopf behalten damit wir andere Personen nicht vorschnell verurteilen.

Das Trauma-Lehrbuch meiner Wahl!

Wenn ich jemanden nur ein Buch zum Thema Trauma, Einfluss auf unser Gehirn und Therapievarianten empfehlen dürfte, dann wäre es mit Sicherheit dieses herausragende Werk des Trauma-Forschers Bessel van der Kolk. In diesem überragenden Werk werden die Entstehung von Traumatas und die verschiedensten Therapien wie EMDR, Yoga, Self-Leadership, Neurofeedback, Tiefenpsychologie und viele mehr angesprochen.

Verändert ein Trauma unser Gehirn und kann man diese Spuren sichtbar machen? Was ist mit dem Irokesenschnitt im fMRT gemeint? Gibt es Unterschiede zwischen einer PTBS und einer kPTBS also einer Trauma-Entwicklungsstörung? Was können Psychopharmaka und was nicht?

Ein geballtes Wissen aus >40 Jahren komprimiert auf 400 Seiten. Dieses Buch macht Mut in die Zukunft der Trauma-Forschung. Mehr als Wert zu studieren!

Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus