Trauma

Trauma: verändert das Gehirn

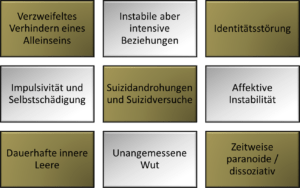

Früher gab es viele Auseinandersetzungen – das ging sogar bis zum Streit – darüber, ob die Diagnose Borderline nicht eher durch die Diagnose komplexe PTBS im ICD oder DSM abzulösen sei. Mit dem Wissen von heute können wir aber deutlich sachlicher an diese Frage herangehen:

Früher gab es viele Auseinandersetzungen – das ging sogar bis zum Streit – darüber, ob die Diagnose Borderline nicht eher durch die Diagnose komplexe PTBS im ICD oder DSM abzulösen sei. Mit dem Wissen von heute können wir aber deutlich sachlicher an diese Frage herangehen:

Was wir wissen: Ca. 60 – 80 % der Borderline – Patienten haben in Ihrer Kindheit und in der Zeit ihrer Jugend traumatische Erfahrungen wie

- sexualisierte Gewalt,

- schwere physische Gewalt

- und/oder Vernachlässigung an sich erfahren müssen.

Das hört sich doch recht klar an: „Du wurdest traumatisiert – Du hast Borderline“ Aber: „Nein!!! So einfach können und dürfen wir es uns nicht machen!“ Eine Borderline – Persönlichkeitsstörung kann niemals allein mit den Umständen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung erklärt werden!

Das hört sich doch recht klar an: „Du wurdest traumatisiert – Du hast Borderline“ Aber: „Nein!!! So einfach können und dürfen wir es uns nicht machen!“ Eine Borderline – Persönlichkeitsstörung kann niemals allein mit den Umständen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung erklärt werden!

Erschwerend kommt hinzu, dass es nun mal keine klare Trennlinie zwischen Borderline und einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung gibt, wenn man sich lediglich auf die diagnostizierbaren Phänomene / die äußerlichen Hinweise konzentriert.

Trotz alledem stochern wir heute nicht völlig im Nebel: Bereits jetzt können wir klar und deutlich sehen, dass sehr viele stationär zu behandelnde Patienten an einer PTBS leiden und die Begleiterkrankung Borderline plus posttraumatische Belastungsstörung eine Borderline-Therapie extrem stark belasten.

Darum ist das Thema / der Inhalt meines heutigen Beitrages recht zeitgemäß: Eine Auseinandersetzung mit posttraumatischen Zuständen in Verbindung einer Borderline-Therapie.

Angriffe auf das Leben oder schwere Demütigungen können (müssen aber nicht) in jedem Lebensalter zum Trauma werden – das gilt sowohl für die direkt Betroffenen, aber auch – und das mag oft erstaunen – für die Augenzeugen solcher Taten! Das hört sich jetzt so einfach und klar an, aber selbst Fachleute wissen oft nicht, dass Lebensgefahr als solche nicht automatisch ein Trauma verursacht.

An Lebensgefahr ist der Mensch seit seiner Existenz angepasst und auch gut adaptiert. Für uns ist Lebensgefahr zunächst erstmal kein (!) Trauma, sondern eine seit Menschengedenken praktisch „alltägliche Herausforderung“, auf die unsere vorhandenen Stressbewältigungssysteme im Hinblick auf Resilienz optimal ausgerichtet sind.

Früher kannte man maximal ein Stressbewältigungssystem. Heute haben wir in der Wissenschaft mindestens drei dieser Systeme unter Beobachtung:

- Das zuerst erkannte und sehr gut erforschte „Kampf – Flucht – System“

- Dann das Bindungssystem

- Und nicht zuletzt: „Das Erstarrungssystem“

Schauen wir uns diese 3 Systeme mal im Einzelnen an:

Trauma: Teil 1 Stressbewältigungssysteme

Teil 1.1 Kampf – Flucht – System

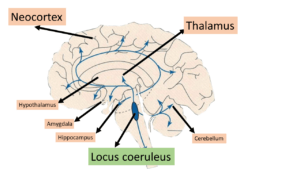

Das bereits sehr intensiv erforschte „Kampf – Flucht – System“ ist in seinem Spannungsverhältnis zwischen Sympathikus und Parasympathikus, überwiegend durch die Wirkung des Noradrenalin, mit den Hirnregionen

- Locus coeruleus im Hirnstamm,

- mit der Amygdala im limbischen System

- und mit dem präfrontalem Kortex verbunden.

Bei Gefahr schafft es dieses System uns in lediglich einer Sekunde (!) maximal in unserer Aufmerksamkeit hoch zu katapultieren: Die Muskulatur ist sofort bereit zu kämpfen oder zu flüchten („Fight or flight“) und hierfür wird die komplette Energieversorgung umjustiert!

Bei Gefahr schafft es dieses System uns in lediglich einer Sekunde (!) maximal in unserer Aufmerksamkeit hoch zu katapultieren: Die Muskulatur ist sofort bereit zu kämpfen oder zu flüchten („Fight or flight“) und hierfür wird die komplette Energieversorgung umjustiert!

Menschen, deren Kampf – Flucht – System aktiviert ist, sieht man es auch von außen sehr gut an:

- sie sind maximal aufmerksam,

- muskulär bis zum Äußersten gespannt

- und sie sind allzeit (reaktions)bereit.

Dieses Stressbewältigungssystem wird direkt von unserer persönlichen / unserer individuellen Einstellung zu Gefahren / zu unserer „Grund-Angst“ bzw. „Grund-Furcht“ beeinflusst.

Gelingt es uns z.B., eine Gefahr entweder durch Kampf, durch Flucht oder durch Nachdenken und kognitives Lösen zu bewältigen, dann führt dies logischerweise nicht (!) zu einer Störung, sondern viel eher zu einer Stärkung / zu einer Selbstbestätigung der gewählten Lösung. Die Folge davon ist, dass sich dieser Lösungsweg dann bei uns stärker einprägt / wir fühlen uns kompetenter im Umgang mit Problemen. Voller Resilienz beginnt man dann immer mehr an sich zu Glauben und den Satz bei sich anzuwenden: „hilf dir selbst“ vielleicht noch erweitert um den religiösen Gedankengang: „dann hilft dir Gott“.

Teil 1.2 Unser Bindungssystem

Es gibt einen sehr gewichtigen Unterschied in der Entwicklung von kleinen Menschenkindern im Vergleich zu Tierkindern (inkl. Menschenaffen): Der Mensch entwickelt seine Psyche fast vollständig aus Bindungserfahrungen heraus!

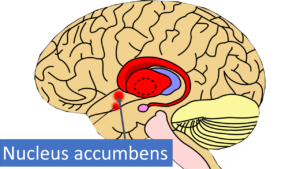

Bindungen sind der Aufbau und die Veränderung von engen sozialen Beziehungen zwischen uns Menschen. Sie werden im Gehirn über mesokortiko-limbische dopaminerge Aktivitäten, ganz besonders in Verbindung mit dem Nucleus accumbens, vermittelt.

Tierstudien zeigten, dass dem Nucleus accumbens zugefügte Dopamin – Aktivierer die sozialen Bindungen förderten und wenn man Dopamin – Blockierer gab, dass diese die sozialen Bindungen stoppten.

Wir alle haben schon mal was von Oxytocin gehört. Dieses Neuropeptid ist ein wichtiger Faktor im Bereich komplexer zwischenmenschlicher Verhaltensweisen.  Neuere und auch recht groß angelegte Studien zeigen, dass genau dieser Oxytocin–Gehalt im Blut bei Müttern und ihren Kindern im gleichen Ausmaß / Verhältnis steigt und sinkt,

Neuere und auch recht groß angelegte Studien zeigen, dass genau dieser Oxytocin–Gehalt im Blut bei Müttern und ihren Kindern im gleichen Ausmaß / Verhältnis steigt und sinkt,

- wie sich ihr soziales Bindungsverhalten intensiviert und auch abschwächt …

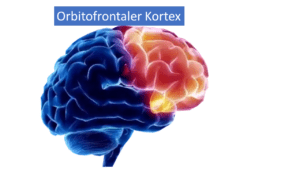

- und wie sich dieses Verhalten in einer Aktivierung von orbitofrontalen kortikalen Gehirnarealen verfestigt.

Experimente an Affen – kurz nach deren Geburt – haben interessanterweise immer wieder gezeigt, dass genau dieser zuletzt genannte orbitofrontale Kortex (aber nicht die Amygdala) notwendig ist, soziale Bindungen aufzubauen.

Merke Dir:

Orbitofrontaler Kortex = Bindung

Amygdala = Furchtregion

Soziale Bindungen (die Bindung zwischen 2 Menschen) ist aber nicht die einzige Bindungsform, welche wir in unserem Leben aufbauen. Im Verlauf seiner intellektuellen Entwicklung wird der Mensch dann noch weitere Bindungen entwickeln wie z.B. zu Gegenden (Heimatbindung) oder zu Tätigkeiten (wie z.B. Identitätsschaffende Hobbys oder die Arbeit). All diese Bindungen fördern beim Menschen dann die eigentliche Lust am Leben – „Wofür brenne ich?“ oder „wofür stehe ich gerne auf?“ Du merkst, dies hat viel mit unserer Transzendenz, unserem höheren Sinn im Leben zu tun!

Verliert ein Mensch dann eine oder mehrere dieser Bindungen (Tod des Partners, Rente / Jobverlust ect…) dann bringt dies immer einen Schmerz mit sich. Wie stark dies oft ist, zeigt sich auch durch unseren Wortschatz:

Hier finden wir nämlich eine große Menge recht differenter Begriffe für diesen Bindungsverlust bereit (zum Beispiel Liebeskummer, Heimweh, Fernweh ect…).

Eine typische Reaktion auf solch einen (Bindungs-) Verlust und das Erkennen der eigenen Hilflosigkeit ist z.B. das Aktivieren unser Bindungssysteme – denn schließlich sind wir alle tief in uns drin „Vollblut“-Herdentiere – jeder von uns benötigt die Resonanz seiner Umgebung. Dieses System funktioniert dann auch eher parasympathikoton – also Blutdrucksenkend, Herzschlagreduzierend. Befinden wir uns z.B. in einer Gefahrensituation – und fühlen uns in dieser dann völlig hilflos, handlungsunfähig – dann reagieren wir tendenziell parasympathisch – vegetativ.

- Man(n) fühlt dann einen dicken Kloß im Hals, einen Druck in der Magengegend,

- oder der Darm- / die Blase – kann nicht mehr kontrolliert werden (Motilität).

- Manch einer zittert dann am ganzen Körper

- Man(n) Verfällt in eine Demutshaltung, die sowohl bei Angreifern hemmend wirken soll aber andererseits Freunde dazu auffordern soll, ihnen schnell zu Hilfe zu eilen.

Jedoch: diese offen gezeigte Hilfslosigkeit ist auch hochriskant:

- Unbeteiligte könnten hilfsbedürftige Personen sehr leicht übersehen,

- und Gegner oder Feinde könnten sich dann noch mehr aufgefordert sehen, diese am Boden liegende Person weiter sadistisch zu quälen oder zumindest mit Worten wie z.B. „du Muttersöhnchen!“ tief zu demütigen.

Besonders dieses letzte, sehr verachtende Schimpfwort zeigt deutlich: der ganze Körper ruft regressiv nach Hilfe am lautesten logischerweise nach der Mutter … denn das Bindungssystem wird ja auch in der langen Phase der Hilflosigkeit im Babyalter durch die Erfahrungen mit der Mutter programmiert.

Kurz einmal drei mögliche Auswege aus einem Bindungstrauma:

(Ausweg 1)

Bekommt ein Hilfesuchender in einer Gefahrensituation ausreichend kompetente Hilfe durch einen Dritten, dann kann und wird er sich auch sehr schnell wieder beruhigen und für sich die wichtige Erfahrung nun verinnerlichen: „Ich lebe in starken Bindungen“

(Ausweg 2)

Eine andere Hilfe kann folgendes sein: Studien zeigten, dass Oxytocin die Aktivierung der Amygdala stark reduzierte – sie ist ja nach heutigem Wissen für unsere Angstreaktionen und die Aktivierung unseres „Kampf-Flucht-Systems verantwortlich.

(Ausweg 3)

Die dritte Variante, wie gegen diese Bindungstraumen angegangen werden kann könnte so aussehen: Und zwar durch die Aktivierung anderer – weiterer Bindungen – (wie z.B. unsere Bindungen an das eigene Haus die eigene Heimat oder andere von uns geliebte Tätigkeiten / Hobbys). Dies kann Stress, Bedrohung und Trauer reduzieren und helfen, diese besser zu verarbeiten.

Teil 1.3 Das Erstarrungssystem

Ein Trauma entsteht in der Regel erst dann,

- wenn ein Mensch sich selbst nicht mehr helfen kann

- oder durch seine Bindungen keine Hilfe erfährt,

- oder sich trotz Lebensgefahr völlig hilflos fühlt.

Dann stehen ihm weder „Kampf“ noch „Flucht“ noch irgendein Hilferuf zur Verfügung, sondern es bleibt ihm einzig und allein nur noch das Einfrieren / seine Erstarrung.

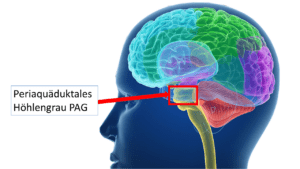

Bei Tieren nennt man dieses Verhalten ein „freezing behavior“ und kann von außen z.B. durch die Stimulation des Periaquäduktalen Höhlengrau  (PAG / zentrales Höhlengrau / wichtig für die opioiderge, absteigende Schmerzunterdrückung) hervorgerufen werden.

(PAG / zentrales Höhlengrau / wichtig für die opioiderge, absteigende Schmerzunterdrückung) hervorgerufen werden.

Interessant ist, dass es zwei Formen von Erstarrung gibt:

Die eine wird durch den Sympathikus mit all seinen Wirkungen wie Herzrasen, Todesangst, hoher Muskeltonus und Sprachlähmung hervorgerufen – sie wird oft mit den Panikattacken in Verbindung gebracht.

Die andere Form der Erstarrung – die durch den Parasympathikus

– eine Kapitulation auslöst,

– eine Reizabschirmung nach außen und innen,

– ein Einrollen auf dem Boden wie in einer Embryonalhaltung

– und maximal verringerte Reizwahrnehmung diese wird dann mit der Dissoziation in Verbindung gebracht. Du siehst, wie viele Bereiche in unserem Gehirn unterschiedlich auf die gleichen äußerlichen Reize reagieren können.

Aber alle haben folgende Tatsache gemeinsam: Erst diese eine dramatische Erfahrung von massiver Lebensgefahr verbunden mit völliger Hilflosigkeit charakterisiert dann ein Trauma – das ist wichtig, zu beachten

Trauma: Teil 2 Psychische Störungen – durch ein Trauma

Teil 2.1 Posttraumatische Belastungsstörung

Würden wir in eine traumatisierende Situation kommen, die – nach der Standartdefinition eines Traumas –

- außerhalb des üblichen menschlichen Erfahrungsspektrums liegt

- und die das Leben oder die körperliche Integrität der Person bedroht,

- oder verbunden ist mit intensiver Furcht, Entsetzen und Hilflosigkeit (Kriterien A1 und 2 der posttraumatischen Belastungsstörung nach der APA),

dann gewinnt in der Regel ein archaisches / sehr einfaches aber genial effizient gestricktes Gefahrenbewältigungssystem die Oberhand über unsere ansonsten im Alltag vorherrschende hoch differenzierte Weltsicht, Kognition und Gedächtnisbildung.

Was passiert denn dann in unserem Gehirn, wenn dieses „archaische / rudimentäre / aber sehr effektive Basis-System“ die Kontrolle über Eingangssignale und Ausgangsreaktionen übernimmt??? Die traumatisierenden Eindrücke werden dann nicht mehr in Ihrer Vollständigkeit wahrgenommen… – das ist ein wichtiger Aspekt

Es werden dann nur noch schemenhafte Fetzen von Bildern / Bildsequenzen, Geräuschen und Stimmen, Gefühlen und Körpersensationen und Gerüchen im Gedächtnis aufgenommen und gespeichert – gespaltene / aufgespaltene Eindrücke – das Wort Spaltung ist hier recht wichtig.

Und noch etwas ist wichtig: Diese Fetzen werden dann nicht mehr wie gewohnt in unserem durch Worte und Zeit strukturierten Langzeitgedächtnis abgespeichert. Unser Langzeitgedächtnis ist nämlich in sich immer aufgeräumt und kann Sinneseindrücke strukturiert und abgegrenzt von anderen Eindrücken abspeichern… hier gibt es keine Panik / keine Spaltung!!!

Befindet sich der Mensch jedoch in einer traumatisierenden Gefahrensituation, dann wird ein anderes – ein nur noch grob rasterartig funktionierendes Gedächtnissystem aktiv.

Dieses komplett andere Gedächtnissystem grenzt nicht strukturiert ab, sondern es reagiert auf Ähnlichkeiten und Ergänzungen – wir nennen es das Priming – Gedächtnis. Dieses Priming-Gedächtnis ist hochgradig schnell und effizient – jedoch total fehleranfällig!!!! Nach dem Motto: Lieber paarmal zu viel und falsch reagiert – als eben einmal nicht und dann … Schluss Ende Aus…

Durch all dies erfolgt dann in Zukunft immer wieder eine Sensibilisierung / eine Beeinflussung auf spätere Reize, die dem Muster des Traumas auch nur annähernd irgendwie ähnlich sind.

Das traurige Ergebnis davon ist, dass das Ursprungs-Trauma in ähnlichen / vergleichbaren Situationen immer und immer wieder Durch-erlebt wird. Du kommst praktisch nicht mehr aus diesem Hamsterrad wieder heraus… „Und täglich grüßt das Murmeltier…“ Solche Reize werden auch „Trigger“ genannt, Sie lösen völlig überzogene Angst- und Panikreaktionen aus wie z.B.

- „Intrusionen“ (das bedrückende Wiedererleben)

- oder „Flashback´s“ (das sind dann die Bilder innerhalb des Wiedererlebens)

(Wir sprechen hier vom Kriterium B der posttraumatischen Belastungsstörung).

Solche Trigger-Reize können sich dann generalisieren (sich also vom „Ursprungs-Trigger“ entkoppeln und auf andere Situationen genauso belastend wirken). Das Fachwort hierfür wäre dann „ubiquitär“ (allgegenwärtig / überall verbreitet)

Viele Rückkehrer aus Kriegsgebieten (Soldaten / Flüchtlinge) berichteten z.B., dass allein schon das Grün im Frühling in ihnen das Trauma des Dschungels in Vietnam zurückbrachte. Überlebende des Tsunami in Sri Lanka im Jahre 2004 litten monatelang noch nach dem tödlichen Ereignis. Wenn irgendwo eine Toilettenspülung losging oder sie das Wasserrauschen in der Dusche hörten – dann was das wie ein Alarmsignal für sie…

Auch in der Gegenwart müssen wir uns mit übermächtigen Triggern / Traumen in unserer Gesellschaft befassen.

2021 ist das Jahr des Abzuges der Soldaten aus dem Gebiet von Afghanistan. Auch hier müssen wir uns diesem Thema stellen.

Der Tagesspiegel hatte am 26.12.2019 einen sehr einfühlsamen Bericht hierüber herausgebracht mit dem Thema: „Wenn das Grauen von Afghanistan auch in der Heimat nicht enden will.“

Solch eine chronische / fast schon dauerhafte Angst- und Alarmbereitschaft ist nachvollziehbar extrem belastend – das kann jeder Außenstehende bestimmt gut verstehen. Aus diesem Grunde versuchen viele der Leidenden, ihre persönlichen Trigger – Reize auch zu umgehen / oder diese immer wieder zu vermeiden (Wir sprechen hier von dem Kriterium C der posttraumatischen Belastungsstörung). Du kannst Dir sicher vorstellen, was für Einschränkungen solch eine Vermeidungsstrategie mit sich bringt.

Doch das „aus dem Weg gehen“ ist nur ein Verhaltensmuster: Andere versuchen durch ein inneres Abschalten diesen andauernden ständigen Reizüberflutungen – wie eine innere Mauer – etwas entgegen zu setzen. Diese Gegenmaßnahmen setzen in etwa 6-10 Wochen nach einer Traumatisierung ein. Ganz persönlich / subjektiv wird dies dann wie ein inneres Abstumpfen, ein Versanden oder ein Absterben („numbing“ / innere Taubheit) erlebt. Wird dies zu einem Dauerzustand, können sich daraus durchaus auch Depressionen und körperliche Schmerzsyndrome entwickeln.

Das Gegenteil eines Abschaltens kommt durch die chronische / dauerhafte Sensibilisierung zustande…

Dann bleibt der Betroffene

- permanent übererregbar,

- ist schreckhaft,

- stark reizbar,

- hypervigilant (permanente Wachsamkeit im Gegensatz zu Hypoarousal der dauerhaften Schläfrigkeit)

- und er wird schlafgestört („Hyperarousal“, das Kriterium D der posttraumatischen Belastungsstörung).

Was ist die logische Folge davon? Durch diese permanente „on Alert“-Haltung führen dann selbst die kleinsten / Alltagsbelastungen zu total überzogenen Stressantworten. Und genau diese emotionale Instabilität charakterisiert dann z.B. die Borderline – Persönlichkeitsstörung.

Der Mensch muss aber nicht zwangsläufig in solch einen negativen Dauerzustand rutschen…

Traumatische Situation wie z.B.

- Naturkatastrophen,

- tödliche Erkrankungen,

- Verkehrsunfälle oder auch

- Körperverletzungen

werden tatsächlich von den Allermeisten – wir sprechen hier von ca. 85 % der Opfer – innerhalb von 3-6 Monaten erfolgreich überwunden.

Wie geschieht dies? Am effektivsten durch

- sozialen Austausch,

- Sicherheit und Geborgenheit

- Aber auch durch eine intensive Trauma-Arbeit.

Durch diese Trauma-Arbeit wird die diffuse Erinnerung an die traumatische Situation

- nicht mehr zum Trigger,

- es tritt keine verstärkte vegetative Symptomatik oder Symptome auf,

- und zur Stressbewältigung und Beruhigung werden nicht mehr Ersatzmittel wie Alkohol – oder Drogen –, Selbstverletzendes Verhalten oder Hochrisikoverhalten eingesetzt.

Aus der diffusen Erinnerung wird dann eine „integrierte Erinnerung“ – das ist das eigentliche Ziel der Trauma Arbeit! Man spricht dann auch von einem integrierten Trauma wenn es ein verbalisierbarer Bestandteil des persönlichen Narrativs geworden ist, Das heißt im Klartext: Ich kann in einer gewissen Ruhe hierüber abschließend reden und es als eines von mehreren Kapiteln in meiner persönlichen Vergangenheit beschreiben.

85% sind aber nicht 100%… Ca. 15 % der betroffenen Traumatisierten entwickeln eine dauerhafte Chronifizierung dieser Symptome. Am allermeisten in Form einer depressiven Störung. Danach kommen aber auch schon die Intrusionen mit den Flashbacks und den Hyperarousal – Zuständen. (die dauerhafte Wachsamkeit) Die Gefahr, eine dauerhafte PTBS zu entwickeln ist sehr hoch und sie wächst logischerweise mit der Anzahl der Traumatisierungen.

Aber ein Trauma ist nicht immer gleich in seinen Auswirkungen. Es gibt „leichtere Traumen“ und „schwerere Traumen“ – alles immer im Hinblick auf die anschließende Belastung. Die Rate / die Stärke der im Nachhinein auftretenden posttraumatischen Belastungsstörungen wächst bei drei speziellen Arten von Traumatisierungen sogar auf über 50 %:

– Verlust des eigenen Kindes,

– Erfahrungen sexualisierter Gewalt (hier spielt das Lebensalter keine Rolle!)

– Und nicht zuletzt die Folter.

Teil 2.2 Akute Belastungsstörung und dissoziative Störungen

Mitten in einer traumatisierenden Situation ist eine Erstarrung sehr häufig (Kriterium B der akuten Belastungsstörung nach dem DSM) Es ist für Rettungssanitäter z.B. ein oft zu beobachtendes Bild: Bei Autounfällen z.B. sitzen Menschen – scheinbar in Trance – im Gebüsch oder laufen konfus und verwirrt auf der Fahrbahn umher („wie unter Schock“). Diese Menschen haben in diesem Moment ganz eindeutig eine dissoziative Reaktion.

Dissoziative Reaktionen sind

- eine Unterbrechung der ansonsten integrativen (vereinenden) Funktionen

- des Bewusstseins,

- des Gedächtnisses,

- der Identität

- bis hin zur Wahrnehmung der Umwelt.

Je nach Schwere dieser Dissoziativen / spaltenden Reaktion kann es zu einem völligen Verlust

- der normalen Integration von Erinnerungen,

- des Identitätsbewusstsein,

- der konkreten Empfindungen

- und auch dem Kontrollverlust von Körperbewegungen kommen.

Was ist denn der Vorteil einer solchen Spaltung / Auftrennung der eigenen Identität? Diese dissoziativen Reaktionen schaffen gewissermaßen einen „Escape-Room“ Sie ermöglichen es dem Einzelnen in seiner traumatischen Situation, das eigentliche Trauma nicht mit seiner ganzen vollen Wucht wahrnehmen zu müssen.

Das hört sich doch gut an, oder? Ja schon …. Allerdings hat der Traumatisierte hierfür einen hohen Preis zu zahlen:

Er wird in diesem Zustand komplett hilflos und handlungsunfähig.

Bei manchen Tierarten ist dieser Totstellreflex / die Akinese auch wirklich sinnvoll und kann, wenn der Fressfeind unaufmerksam wird, zum Überleben beitragen. Wir kennen dies von Ratten: sie flüchten nur, wenn sie auch eine Fluchtmöglichkeit erkennen. Ist dies nicht der Fall, verfallen Sie durch die ausgeschütteten Opioide in eine totale Schreckstarre

Das „Dumme“ an diesen Dissoziativen Reaktionen ist, sie können auch noch lange nach dem Trauma weiter bestehen und praktisch „zur persönlichen Gewohnheit“ werden. Solche „Gewohnheiten finden wir dann in ganz verschiedene Formen wieder vor: Nach der Klassifikation durch den DSM können traumatisierte Menschen z.B.

- große und wichtige Teile des Traumas sich gar nicht mehr in Erinnerung / ins Bewusstsein rufen (Dissoziative Amnesie)

- Oder: Sie können aus dem traumatisierenden Umfeld weglaufen und dabei ihre eigene Identität total vergessen (Dissoziative Fugue / ein zielloses Weglaufen)

- sie können sogar ihre gesamte Persönlichkeit, abspalten (Dissoziative Identitätsstörung).

Das waren jetzt die direkten Auswirkungen…

Aber ganz offensichtlich hilft das Dissoziative Verhalten auch langfristig dabei, diese nicht ertragbaren Träume-Erinnerungen aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Durch Studien wurde erkannt, dass Dissoziative Störungen auffallend häufig als Folge eines frühkindlichen zwischenmenschlichen Traumas auftreten,

Das kann dann sein:

- sexueller und physischer Missbrauch in der Kindheit,

- Vernachlässigung,

- emotionaler Missbrauch

- und emotionale Vernachlässigung

Anders als noch im DSM-3 sind diese Dissoziative Symptome heute im aktuellen DSM als charakteristische Symptome der Borderline – Persönlichkeitsstörung beschrieben.

Eine weitere ausführliche Weiterentwicklung unserer Sichtweise auf die Dissoziationen werden wir im ICD11 finden, welcher wahrscheinlich Anfang 2022 in Kraft tritt.

Teil 3 Neurobiologische Konsequenzen von Traumatisierungen

Teil 3.1 Strukturelle Veränderungen des Gehirns

Teil 3.1.1 Hippocampus

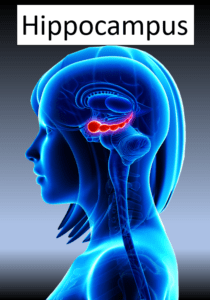

1995 wurde eine für die Forschung wirklich bahnbrechende Arbeit veröffentlicht: Mit Hilfe der MRT (Magnetresonanztomographie) konnte man feststellen, dass bei Kriegs-Veteranen mit einer dauerhaften / chronischen posttraumatischen Belastungsstörung eine deutliche Verkleinerung des Hippocampus (das ist der Hirnbereich im Schläfenlappen, der für unser Gedächtnis und unsere Emotionen extrem wichtig ist…) festzustellen war. Dies wurde später dann – von der gleichen Arbeitsgruppe – um ein weiteres extrem wichtiges Forschungsergebnis ergänzt: Frauen – die in der Kindheit sexualisierter Gewalt ausgesetzt und ebenfalls eine langjährige PTBS aufwiesen – hatten genau die gleiche Veränderung im Hippocampus-Volumen wie die traumatisierten Kriegsveteranen. Dies wurde dann auch noch durch eine Vielzahl weiterer Studien rund um die die Ergebnisse der Gruppe von James Douglas Bremner bestätigt.

Dieses interessante Ergebnis hat dann zum einen die Erforschung von Traumafolgestörungen förmlich beflügelt – es hat aber auch in sich eine massive gesellschaftspolitische Brisanz: Im wissenschaftlichen, therapeutischen und gesellschaftspolitischen Umfeld kommt nun nämlich die Frage auf: verursachen Gewaltverbrechen messbare Gehirnschäden bei den Opfern? Kann ich Gewalt messen? Kann ich dadurch vor Gericht verwertbare Daten liefern?

Kurz zusammengefasst: Nein!

Eine erste Versachlichung dieser zeitweise sehr heiß gelaufenen Diskussion kam bereits 2001 durch Studien der Doktoren Bonne und Brandes auf. Diese untersuchten die stark traumatisierten Opfer von Verkehrsunfällen zuerst einmal direkt und unmittelbar nach ihrem Unfall und dann später ein zweites Mal ca. ein halbes Jahr nachher mit Hilfe der Magnetresonanztomographie. Dabei hat man verschiedene Dinge entdeckt:

- dass ein solches Trauma nicht (!) innerhalb weniger Monate die Größe des Hippocampus beeinflusst. Das ist eine wichtige Erkenntnis und darf nicht unter den Tisch gekehrt werden!

- Zusätzlich fand man heraus, dass eine Hippocampus – Verkleinerung nicht nur bei einer posttraumatischen Belastungsstörung festzustellen ist, sondern auch bei

Depressionen, Schizophrenie, Alkoholismus, Zwangsstörung, Bei einer Cortison – Therapie und einer großen Anzahl weiterer neurologischer Erkrankungen.

Eine solche Veränderung des Hippocampus ist darum nicht automatisch mit einem Trauma oder eine posttraumatische Belastungsstörung in Verbindung zu bringen.

Künftige Studien werden hier mit Sicherheit noch weitere Informationen bereithalten. Wir können sehr gespannt darauf sein, was uns die Zukunft zu diesem Thema noch bringen wird.

Hippocampus – Schädigung / unser Denken und unsere Wahrnehmung

Hippocampus – Schädigungen gehen fast immer mit einer Verschlechterung unserer Kognitiven Eigenschaften einher – und das praktisch unabhängig von ihrer Ursache. Dies betrifft auch Personen mit einer chronischen PTBS. Z.B. konnte in mehreren unabhängigen Studien gezeigt werden, dass Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung teils gewaltige Gedächtnislücken hatten.

Ferner konnte nachgewiesen werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Hippocampus – Verkleinerung und der Schwere der Gedächtnisstörungen. Das ist auch logisch nachvollziehbar, da der Hippocampus sehr stark für unsere Gedächtnisleistung verantwortlich ist.

Welche Faktoren nehmen Einfluss?

Bisher gibt es keine nachhaltigen Beweise, dass das Alter bei der traumatischen Erfahrung für die Hippocampusgröße eine übergeordnete Rolle spielt. Veränderungen in der Hippocampus-Größe werden nämlich erst im Erwachsenenalter sichtbar – jedoch nicht schon in der Jugend. Weiter vorne habe ich ja gesagt, dass ein Trauma nicht innerhalb von wenigen Monaten die Größe des Hippocampus beeinflusst.

In welcher Zeit kann man denn überhaupt von einer Veränderung sprechen??? Nach heutigem Wissen, scheint die posttraumatischen Belastungsstörung mehr als zehn Jahre bestehen zu müssen, um einen deutlich kleineren Hippocampus zu erzeugen. Dann aber wiederum, ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Belastung und einer Hippocampus-Veränderung sichtbar.

Zusammengefasst kann man – Stand der Wissenschaft heute – sagen, dass eine langjährige und schwere PTBS den Hippocampus in seiner Größe verändern kann. Bemerkenswerterweise wirken sich begleitende Störungen wie z.B. eine Depression, eine Essstörung und auch eine Alkoholabhängigkeit jedoch offenbar nicht beeinflussend aus.

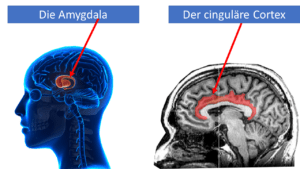

3.1.2 Andere Hirnregionen

Nachdem man die Veränderungen am Hippocampus vor einigen Jahren festgestellt hat, kam man logischerweise auf die Idee, auch andere Hirnregionen von traumatisierten Personen auf eine strukturelle Veränderung hin zu untersuchen. Dabei hat man sich dann auf die Hirnregionen konzentriert, die in der neurowissenschaftlichen Forschung bereits mit Furchtreaktionen / Schmerz und Emotionen in Verbindung gebracht wurden,

- nämlich die Amygdala,

- und weitere kortikale Regionen des limbischen Systems (der cinguläre Kortex).

- nämlich die Amygdala,

Die Amygdala und der cinguläre Kortex sind bei überdurchschnittlich vielen Personen mit einer chronifizierten PTBS verkleinert. Aber auch hier können wir immer noch nicht sicher sagen, das eine verkleinerte und geschädigte Amygdala zwangsläufig bei einem Patienten mit chronischer PTBS oder bei solchen mit komorbider Borderline – Persönlichkeitsstörung zu finden ist. Wir haben aber schon mal ein Signal auf welches wir unsere künftigen Studien hin ausrichten können.

Studien haben gezeigt, dass bei in der Kindheit sexuell traumatisierten Patienten mit PTBS und Borderline auffallend häufig verkleinerte parietale Kortizes (also Scheitellappen) zu finden sind. Ganz besonders kann hier der mediale parietale Kortex, der Precuneus erwähnt werden, der bei den untersuchten Patienten einen zu deutlich geringeren Stoffwechsel aufwies.

Die Precuneus – Region (der obere Teil des Parietalläppchens) ist für die visuell-räumliche Verarbeitung, die Selbstwahrnehmung und Selbstaufmerksamkeit sowie für die Fähigkeit, andere Personen sozial wahrzunehmen sehr wichtig. In diesem Bereich des Gehirns werden auch besonders viele Spiegelneurone gefunden, die für unsere Empathie von Bedeutung sind.  Ist dieser verkleinert, könnte dies schon mal ein Anzeichen dafür sein, dass Borderline-Patienten häufig mit dem Kriterium 7 (chronisches Leere-Gefühl) diagnostiziert werden.

Ist dieser verkleinert, könnte dies schon mal ein Anzeichen dafür sein, dass Borderline-Patienten häufig mit dem Kriterium 7 (chronisches Leere-Gefühl) diagnostiziert werden.

3.3 Was könnte der Auslöser für einen verkleinerten Hippocampus sein?

Betroffene mit einer chronischer PTBS haben tatsächlich häufiger einen kleineren Hippocampus. Und wichtig, je stärker eine PTBS- Belastung war, desto größer war dann auch die Veränderung im Hippocampus. Das hört sich alles so einfach und schlüssig an – jedoch können wir immer noch nichts mit Bestimmtheit sagen… Aktuell werden folgende unterschiedliche, sich nicht gegenseitig ausschließende mögliche Mechanismen für diese Veränderungen im Gehirn der Betroffenen diskutiert:

- (1) Die Genetik:

Ein Mensch kommt (eventuell bereits genetisch ausgelöst) bereits mit einem größeren Hippocampus als der Durchschnitt auf die Welt. Je größer jetzt der Hippocampus ist, umso resilienter ist der jeweilige Mensch – dies ist unser aktueller Wissensstand. Je kleiner, desto anfälliger ist er, eine PTBS nach einem Trauma zu entwickeln. Ein kleinerer Hippocampus wäre nach dieser Auffassung also ein Risikofaktor für die Entwicklung und auch die Chronifizierung einer PTBS. Das diese Denkhypothese nicht ganz abwegig ist, zeigen die Ergebnisse aus Zwillingsstudien. - (2) Chronischer Stress schädigt den Hippocampus. Ganz traditionell wird als Erklärung für die Volumenverringerung die sogenannte Glukokortikoid – Kaskaden – Hypothese herangezogen. Glukokortikoide sind Corticosteroide, also Steroidhormone aus der Nebennierenrinde. Diese fördern im Glucose-Stoffwechsel die Umwandlung von Eiweiß in Glucose und Glykogen. Nach der Glukokortikoid – Kaskaden – Hypothese kommt es durch ein Trauma zu einem Dauer-Stress-Zustand und damit auch zu einem dauerhaft höheren Glukokortikoid – Pegel. Dieser chronisch höhere Glukokortikoid-Pegel wirkt sich logischerweise schädigend auf die Nerven auf (neurotoxisch)

- (1) Die Genetik:

(3) Die Stärke des Traumas

Immer wieder muss konsequenterweise auch bedacht werden, dass allein das Trauma für sich schon in der Lage sein kann, eine Hirnschädigung hervorzurufen entweder durch die körperlich / physische Einwirkung oder aber durch den direkten psychischen Stress in der traumatischen Situation. So konnte man – wie schon gesagt – nachweisen, dass die Intensität der z.B. in einem Kriegs-Gefecht erlittenen Traumatisierungen von Kriegs–Veteranen mit der Schwere der später vorgefundenen Hippocampus – Verkleinerung parallel lief.

Kritiker dieser Hypothese könnten jetzt ja mit dem Argument kommen, dass vielleicht Soldaten mit bereits vorgeschädigten Hippocampi ganz bevorzugt in schwere und traumatisierende Kampfhandlungen geschickt wurden. Aber – eine komplett andere Studie zeigte, dass bei Patienten mit einer PTBS (nicht durch Kriegsverletzung, sondern wegen schwerster Brandverletzungen) die Schwere der Brandverletzung auch mit der Schwere der Hippocampus – Veränderung parallel verlief.

Ich denke, dass eine „Auswahl-Verzerrung“ bei Patienten mit Brandverletzung eher sehr unwahrscheinlich ist, und wir diesen Daten schon einen gewissen Glauben schenken können.

Teil 3.4 Veränderungen neuronaler Aktivitätsmuster

Durch den Einsatz von fMRT-Geräten (funktionelle Magnetresonanztomographie) konnten in den letzten Jahren erstmals einzelne Funktionsabläufe ihm Gehirn erforscht werden. Wir stecken hier noch voll in den Kinderschuhen – aber diese neue Untersuchungsmethode hat bereits heute neue Denkmodelle hervorgebracht. Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie wird z.B. erfasst, welche Aktivitäten im Gehirn in einer gegebenen Situation / Stimulation vor sich gehen. Ganz besonders konzentriert sich die Forschung aktuell auf folgende Denkhypothesen:

- die sogenannten Neuronalen Schleifen, „Neurocircuits“, die sich wechselseitig verstärken / abschwächen und auch wieder ausgleichen.

- Neben der Glukokortikoid – Kaskaden – Hypothese konzentrieren sich die aktuellen Überlegungen aber auch stark auf die kortiko–limbischen Funktionsfehler. Hierbei wird zuerst einmal angenommen, dass bei Personen mit einer PTBS eine Überempfindlichkeit der Amygdala (die ja in erster Linie für die Furcht- und die Angstreaktion verantwortlich ist) bei gleichzeitiger Aktivitätreduzierung frontaler und cingulärer kortikaler Regulationszentren besteht.

Wie kommt man auf solch eine Behauptung? Bislang ist dies auch nur eine Vermutung! Diese Denk-Hypothese wurde bislang mit sogenannten Provokationsstudien getestet – und damit sind wir bei der 3. Denkhypothese: Für solche Provokationsstudien müssen sich die Teilnehmer – die alle mit einer PTBS diagnostiziert sind – im Magnetresonanztomographen z.B. genau vordefinierte, traumabezogene Inhalte vorstellen. In dieser Zeit wird dann ihre Gehirnaktivität gemessen.

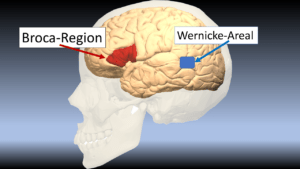

Hier wurde dann auch eine übereifrige Amygdala sowie eine Reduzierung medial präfrontaler und cingulärer Hirn-Regionen sowie – und das ist schon spannend – der Broca – Region

Die Broca-Region … Was ist das denn für ein Gehirn-Areal? Zusammen mit dem Wernicke-Areal ist dies ein Bereich in der Großhirnrinde, die wohl in der Hauptsache für unsere Sprachfähigkeit verantwortlich ist. Wenn man das weiß, dann könnte eine Reduzierung dieser Broca – Region ja auch erklären, warum Betroffene mit einer PTBS so schwer in der Lage sind, ihre traumatischen Erinnerungen in ein verbal / mündlich orientiertes Langzeitgedächtnis zu integrieren und damit zu „entschärfen“.

Ähnliche Fehlfunktionsmuster, finden wir auch bei Patienten mit einer Borderline – Persönlichkeitsstörung. Du siehst, wie eng das Thema Trauma mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung verbunden ist….

Teil 4 Therapeutische Konsequenzen

Dadurch, dass man immer deutlicher erkannte, dass die Opfer sowohl von militärischer als auch ziviler Gewalt ein Trauma ganz ähnlich verarbeiten, entwickeln sich aktuell ganz konkrete Therapiestrategien für sowohl akute als auch komplex Traumatisierte.

Welche Fragen sind jetzt wichtig? Trotz der Fortschritte in der Forschung ist die aktuelle neurowissenschaftliche Trauma– Forschung noch sehr ungenau:

- Einerseits werden bisher kaum diagnostisch präzise definierte Trauma – Patienten untersucht.

- Andererseits wird nur sehr vage nach Art und Ausmaß der auslösenden Traumata unterschieden.

Nähern wir uns dem doch mal ein wenig an:

Teil 4.1 Borderline – Persönlichkeitsstörung, posttraumatische Belastungsstörung und Dissoziative Störungen

Wir können aktuell immer noch nicht die Traumen klar und eindeutig voneinander abgrenzen oder klassifizieren. Darum müssen wir immer noch ein wenig „tricksen“ denn in den Studien über neurobiologische Veränderungen werden aktuell immer noch vorwiegend gerade die Patientengruppen untersucht, welche diagnostisch heterogen (also nicht gleichartig) sind. Aber gerade Patienten mit Kindheitstraumen haben oft neben der PTBS auch eine Borderline – Persönlichkeitsstörung, und manche auch noch zusätzlich eine Dissoziative Störung.

Das Problem was jetzt (!) aufkommt ist folgendes: Über die neurobiologischen Effekte von Borderline ohne eine PTBS oder ohne irgendwelche Traumatisierung ist derzeit jedoch kaum etwas bekannt.

Diese – homogenen / vergleichbaren – Patienten-Gruppen wurden bislang noch nie ausreichend untersucht. Was wir also brauchen ist Forschung / Forschung und nochmals Forschung.

Kommen wir zu den neurobiologischen Effekten von dissoziativen Störungen. Auch diese wurden bislang nur unzureichend untersucht.

Aktuellen Studien – leider existieren aktuell viel zu wenige davon – fanden zwar extrem verkleinerte Amygdala – und Hippocampus – Regionen und auch deutlich schwächere Gedächtnisfunktionen bei Borderline – Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung vor. Das dürfte an diesem Teil des Vortrages nun nichts Neues sein… Dies wurde aber nicht (!) bei gleichartig traumatisierten Borderline – Patienten mit einer dissoziativen Amnesie oder einer dissoziativen Identitätsstörung vorgefunden. Dies hört sich nicht allzu dramatisch an, scheint aber für die Behandlung und den weiteren klinischen Verlauf von traumatisierten Patienten von allergrößter Wichtigkeit zu sein.

Dissoziative Störungen stehen aktuell noch in den seltensten Fällen im Fokus und werden klinisch und diagnostisch regelmäßig übersehen. Darum ist der neue ICD-11 mit dem neuen Ordner („Störungen besonders assoziiert mit Stress“) sehr passend und nur konsequent in der Umsetzung.

Teil 4.2 Bindungs – und Beziehungstraumatisierung

Die aktuelle Forschung ist durch die Vorgabe des DSM bezüglich der Trauma Definition in einer bestimmten Richtung geprägt und eingeengt. Das hat Vor- aber auch gravierende Nachteile. Untersucht werden normalerweise Betroffene mit einem klar beschreibbaren Trauma, das erst ab einem bestimmten Lebensalter (meistens älter als sechs Jahre) stattgefunden hat.

Dadurch schafft man eine Abgrenzung des Trauma-Begriffes und erleichtert den Eigenbericht der Person oder eine mögliche Fremdbeobachtung. Das Fatale daran ist aber, dass Stress und Traumatisierung in den ersten Lebensjahren oft übersehen / oder nicht berücksichtigt wird.

Wie kommt man aus diesem Dilemma wieder heraus? Wie kann man diese massive Dunkelziffer irgendwie aus dem Dunkel ins Licht bringen?

Schauen wir uns mal den Denkansatz des Psychoanalytikers Allan N. Schore an. Seine Denkhypothese basiert auf der Bindungsforschung: Im Gegensatz zum Trauma–Begriff des DSM verwendet er das Trauma, um „schwere Irritationen in Beziehungen und im Bindungssystem“ zu kennzeichnen. Er spricht von „Attachment Trauma / Bindungstrauma“ beziehungsweise von einem „relational Trauma / Beziehungstrauma“. Diese Beziehungstraumatisierungen können sowohl als Missbrauch, aber auch als Vernachlässigung / Deprivation auftreten.

Die Antwort des Kindes auf solch ein Beziehungstrauma – und das ist es wirklich / man könnte es auch als lebensbedrohliche Überforderungen für das kleine Wesen bezeichnen – ist – entweder eine Übererregung („hyperarousal“) – oder eine Dissoziation.

Diese Dissoziation ist dann eine Notfallreaktion des Kindes aus seiner Übererregung heraus, solange keine Beruhigung von außen stattfindet. Eine Dissoziation ist ein Rückzug von der Außenwelt, von den Außenweltreizen. Sie ist reinstes Vermeiden irgendwelcher Bindungen – also eine Ent– Bindung („de– Attachments“).

Wie bereits gesagt, sind bis heute Neurowissenschaftliche Studien zu Menschen mit einem sehr frühen Bindungstraumata leider noch sehr selten. Die bisherige Studienlage zeigt jedoch, dass sozial vernachlässigte / deprivierte Kinder (z.B. Kinder aus Waisenhäusern) auch lange nach der Adoption immer noch eine krankhaft veränderte Cortisol–Regulation haben, was auf ein dauerhaft geschädigtes Stressbewältigungssystem hinweist.

Interessant ist, das Borderline-Patienten bei der Schilderung früher Bindungserfahrungen ähnlich dysfunktionale neuronale Aktivierungen im Gehirn aufweisen, wie wir sie auch bei Patienten mit einer PTBS her kennen. Meiner Meinung nach kann ein tieferes / fundamentaleres Neurowissenschaftliches Verständnis von Persönlichkeitsstörungen, insbesondere von Borderline, nicht ohne weitere Forschungen an Patienten entwickelt werden, welche mit immer genauer definierten Beziehungstraumata behandelt werden.

Das Lösungswort ist meines Erachtens: immer genauer definierte Traumen! Nicht das Verhalten / und die Reaktionen der Betroffenen sind wichtiger, sondern der Auslöser all der Reaktionen.

- Welche Arten von Traumen hat der Betroffene erlebt?

- Wie sind die Kategorien der Traumen?

Ich hoffe sehr, dass diese Kategorisierung im ICD 12 dann reinkommen wird, da wir einem Zeitalter der Traumatisierung entgegen gehen. Hier sollte man vielleicht auch darauf achten, dass in unseren wohlhabenden westlichen Gesellschaften – ein Beziehungstrauma

- Auch durch das Fehlen (!) von sinnvoller und fester sozialer Bindung

- bei gleichzeitiger (medialer) Reizüberflutung

- und wahllosen Belohnungen (Eltern ohne Transzendentien / Werte) entstehen kann.

Mein Tipp: Die vergleichende Untersuchung erwachsener Personen – die einen mit einem schwachen Bindungssystem im Vergleich zu denen mit einem starken Bindungssystem – könnte uns helfen, die Entstehung der typischen Symptomatik von Borderline (ganz besonders der Identitätsproblematik) erklären zu helfen.

Zusammenfassung

Wir konnten 3 Arten von unterschiedlichen Auswirkungen eines Traumas auf unser Gehirn beschreiben:

- Physiologische Unterschiede

Personen mit einer PTBS oder mit Borderline haben „häufig“ einen verkleinerten Hippocampus und / oder eine verkleinerte Amygdala (beides sind dies Hirnareale, die für unsere emotionalen Prozesse und für ein funktionierendes Gedächtnis wichtig sind) auf.

- Kognitive Unterschiede

Häufig treten in diesem Zusammenhang auch kognitive Defizite (also Einbußen der Leistungsfähigkeit beim Wahrnehmen, Erknnen / Erinnern, Denken / Urteilen) auf.

- Funktionelle Unterschiede

Häufig werden auch Abweichungen in der Funktion der Amygdala und im Bereich des frontalen, des cingulären und des mesial parietalen Kortex beobachtet.

Und genau diese Dysfunktionen sind vermutlich auch in erster Linie für die Probleme der traumatisierten Personen verantwortlich, ihre Furcht- ihre Angstreaktionen im Laufe der Zeit auszugleichen – Und dies führt dann dazu, dass diese Störung häufig so lange bleibt, bis sie dann dauerhaft chronifiziert ist.

Schade ist, das bislang nur selten Patientengruppen untersucht worden, die diagnostisch homogen / also vergleichbar in ihrem Trauma-Ursprung waren. Es gibt nämlich starke Hinweise darauf, dass bei traumatisierten Personen mit dissoziativen Störungen klar erkennbar andere neurobiologischen Befunde vorliegen als bei Personen mit einer PTBS!

Warum ist dies so wichtig? Weil dies vor allem für die anschließende Therapie und Heilung relevant ist. Dissoziative Störungen werden anders behandelt als Borderline!!!

Darum meine Bitte an die Forschung: In Zukunft sollte ein breiteres Spektrum von Traumatisierungen neurobiologisch beforscht werden als bisher. Dazu zähle ich in erster Linie die Untersuchung von Bindungs – Traumatisierungen! Hierdurch werden wir mit Sicherheit sehr wertvolle Beiträge zur Erklärung für die Entstehung und die Aufrechterhaltung von Borderline erhalten.

Trauma: Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Trauma-Lehrbuch meiner Wahl!

Wenn ich jemanden nur ein Buch zum Thema Trauma, Einfluss auf unser Gehirn und Therapievarianten empfehlen dürfte, dann wäre es mit Sicherheit dieses herausragende Werk des Trauma-Forschers Bessel van der Kolk. In diesem überragenden Werk werden die Entstehung von Traumatas und die verschiedensten Therapien wie EMDR, Yoga, Self-Leadership, Neurofeedback, Tiefenpsychologie und viele mehr angesprochen.

Verändert ein Trauma unser Gehirn und kann man diese Spuren sichtbar machen? Was ist mit dem Irokesenschnitt im fMRT gemeint? Gibt es Unterschiede zwischen einer PTBS und einer kPTBS also einer Trauma-Entwicklungsstörung? Was können Psychopharmaka und was nicht?

Ein geballtes Wissen aus >40 Jahren komprimiert auf 400 Seiten. Dieses Buch macht Mut in die Zukunft der Trauma-Forschung. Mehr als Wert zu studieren!