Borderline

Selbstmord: ist keine (!) Lösung

Warum dennoch viele am Leben verzweifeln

„Kein Selbstmord gleicht einem anderen. Jeder ist etwas Eigenes, er ist unvergleichlich mit anderen und immer stellt er etwas schrecklich Endgültiges dar.“ Ein japanischer Schriftsteller (sein Name war Akutagawa) schrieb einmal: „Das Leben ist ein Leiden.“ Danach beging er seinen Selbstmord. Das fühlt sich so endgültig, fokussiert und auch zielbewusst an. Aber … vorher schrieb er auch die reflektierenden Worte: „Natürlich möchte ich nicht sterben, aber…“ So wie dieser Schriftsteller wollten viele Selbstmörder ihrem Leben eigentlich kein (!) Ende setzen. Das was diese Menschen wirklich wollten war vielmehr, „ihre Lebenssituation zu beenden“, so ein Professor der Psychologie. Zu solch einem Schluss kommt man, wenn man die vielen Abschiedsbriefe der Selbstmörder liest.

„Kein Selbstmord gleicht einem anderen. Jeder ist etwas Eigenes, er ist unvergleichlich mit anderen und immer stellt er etwas schrecklich Endgültiges dar.“ Ein japanischer Schriftsteller (sein Name war Akutagawa) schrieb einmal: „Das Leben ist ein Leiden.“ Danach beging er seinen Selbstmord. Das fühlt sich so endgültig, fokussiert und auch zielbewusst an. Aber … vorher schrieb er auch die reflektierenden Worte: „Natürlich möchte ich nicht sterben, aber…“ So wie dieser Schriftsteller wollten viele Selbstmörder ihrem Leben eigentlich kein (!) Ende setzen. Das was diese Menschen wirklich wollten war vielmehr, „ihre Lebenssituation zu beenden“, so ein Professor der Psychologie. Zu solch einem Schluss kommt man, wenn man die vielen Abschiedsbriefe der Selbstmörder liest.

Da findet man Formulierungen wie „Ich konnte dieses Leben einfach nicht mehr länger ertragen“ oder „Warum soll ich überhaupt weiterleben?“ Und das alles macht diesen verzweifelten Wunsch, der harten, unbarmherzigen und rauen Wirklichkeit des Lebens zu entkommen mehr als deutlich. Solch eine Selbstmordhandlung wurde mal in einem therapeutischen Nachschlagewerk folgendermaßen verglichen: Selbstmord zu begehen ist in „etwa so, als würde man einer Erkältung mit einer Atombombe zu Leibe rücken“ – sicherlich ein recht krasses Bild was hier gezeichnet wird.

Die Gründe, warum ein Mensch letztendlich Selbstmord begeht, sind zwar immer persönlich, einzigartig und auch unterschiedlich, doch im Allgemeinen gibt es doch eine ganze Reihe bestimmter Muster und Regeln von Erlebnissen und Umständen die den letzten Anstoß zum Suizid geben.

Das Ziel welches ich mithilfe dieses zweiten Beitrages zu diesem verfolge ist folgendes: Dies ist ja ein psychoedukativer Kanal – besonders im Hinblick auf Persönlichkeitsstörungen.

Ich möchte aufklären über

- Die Suizidalität besonders – ihre Häufigkeit bei Borderline

- Die Risikofaktoren

- Aktuelle Therapien

Eine kleine Zusammenfassung schon mal vorab: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine Persönlichkeitsstörung, die uns immer häufiger begegnet und in Zukunft noch deutlich stärker werden wird. (ICD10 – F60.31) Bei Borderline ist die Suizidalität – die Suizidversuche und die durchgeführten Suizide nicht nur

- Ein Diagnosekriterium der Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Nein, es ist auch während der Therapie ein ganz wichtiger Faktor, der alle Therapieansätze massiv verkompliziert.

Langzeitstudien haben als Suizidrate bei Borderline-Patienten eine Suizidrate von 3 bis 10% ergeben. Solch eine hohe Rate ist höchsten noch vergleichbar mit Patienten mit einer schweren depressiven Erkrankung.

Im Vergleich dazu einmal die Zahlen mit der Gesamtbevölkerung: 2020 gab es in Deutschland 9206 gemeldete Suizide. Dies ist bei einer aktuellen Bevölkerung von 83.240.000 Einwohnern eine Quote von 0,011 %. Würden sich „nur“ 3% von 83.240.000 Einwohnern suizidieren, dann sprächen wir von ca. 2,5 Millionen Toten.

Manch einer könnte jetzt – teilweise auch zu Recht – einwenden: Was ist denn mit diesen vielen – bei Borderlinern sichtbaren – manipulativen und appellativen Suizidversuchen die gar nicht durchgeführt werden, sondern dass sind was schon ihr Name sagt: Ein Appell / ein Hilferuf / ein Schrei nach: „Bitte sieh mich doch … Ich bin auch noch da…“? Ja, der Borderliner neigt wirklich aufgrund seiner manipulativen Persönlichkeitsstruktur massiv dazu, mit seinen Appellen an seine Umgebung heranzutreten. Und merkst du was? Es ist nicht umsonst, dass die Borderline-Therapie als die Königsdisziplin in den Therapien bezeichnet wird.

Die Risikofaktoren für eine erhöhte Bereitschaft zum Selbstmord sind u.a.

- Zusätzlich eine Depression (Major Depression Episode MDE)

- Suchterkrankungen

- Belastende negative plötzlich auftretende Lebensereignisse / Traumen und

- Sexueller Missbrauch in der Vergangenheit.

Bei den Therapien von Borderline – unter Berücksichtigung der Suizidalität – können wir für den aktuellen Stand sagen, dass

- (1) zuallererst einmal die Krisenintervention und

- (2) danach die direkte Behandlung der Suizidalität absoluten Vorrang innerhalb des Therapierahmens darstellen.

Am besten eignen sich hierbei die Therapieformen der

- dialektisch behavioralen Therapie (DBT) von Marsha Linehan

- die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) von Aaron Beck

- und die Psychodynamische Therapie die auf den theoretischen Grundlagen der Psychoanalyse von Sigmund Freud beruht.

Alle aktuellen durchgeführten Studien zeigen, dass diese Methoden recht hilfreich sind, die Suizidalität wirksam zu bekämpfen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch die pharmakologischen Studien mit den bekannten

- Antidepressiva

- Atypischen Neuroleptika

- Stimmungsstabilisierer (Mood Stabilizer / Phasenprophylaktika)

- Und nicht zuletzt aber im Alphabet jetzt erst kommend: die Opiatantagonisten die den Rezeptor für Morphin und andere Opiate blockieren und damit eine entspannende und euphorisierende Wirkung haben.

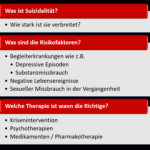

Du siehst, wir haben für diesen Beitrag folgende Hauptpunkte:

Du siehst, wir haben für diesen Beitrag folgende Hauptpunkte:

- Was ist Suizidalität

- Wie stark ist sie verbreitet?

- Was sind die Risikofaktoren?

- Begleiterkrankungen wie z.B.

- Depressive Episoden

- Substanzmissbrauch

- Negative Lebensereignisse

- Sexueller Missbrauch in der Vergangenheit

- Begleiterkrankungen wie z.B.

- Welche Therapie ist wann die Richtige?

- Krisenintervention

- Psychotherapien

- Medikamente / Pharmakotherapie

- Was ist Suizidalität

Suizidalität: ein Kriterium der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Wenn wir uns zur Wiederholung nochmal die 9 Kriterien für Borderline anschauen, dann sehen wir das Kriterium Nr. 5 Wiederkehrende Suizidandrohungen, Suizidversuche und selbstschädigendes Verhalten.

Suizidalität ist und bleibt ein wichtiges Merkmal / Kennzeichen in der Diagnose von Borderline und das sowohl im ICD10 (dem Katalog für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation) als auch im DSM 5 dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (Herausgegeben von der APA).

Suizidalität ist und bleibt ein wichtiges Merkmal / Kennzeichen in der Diagnose von Borderline und das sowohl im ICD10 (dem Katalog für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation) als auch im DSM 5 dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (Herausgegeben von der APA).

Suizidalität ist aber nicht nur eines von 9 Kriterien bei Borderline. Seit man diesem Phänomen strukturiert auf der Spur ist, ist dieses Verhalten als ein deutlich erkennbarer Anteil der Borderline-Persönlichkeitsstörung in den wissenschaftlichen Studien erkannt und beobachtet worden. Also nicht nur nebenbei aufkommend, sondern es hat eine zentrale Bedeutung! Charles Sanislow (Professor für Neurowissenschaften und Psychopathologie), Carlos Grilo (Professor für Psychiatrie und Psychologie in den USA) und Doktor Thomas McGlashan (leitender Prüfarzt für Schizophrenie, Psychiater in Yale)

Diese drei Forscher publizierten im Jahre 2000 eine „Drei-Faktoren-Lösung für die Borderline-Persönlichkeitsstörung um im stationären Bereich wirksam das Thema Suizidalität anzugehen.

Als Ergebnis präsentierten sie die drei Hauptkriterien anhand deren man Borderline maßgeblich erkennen könne:

- Impulsivität und Suizidalität oder selbstschädigendes Verhalten

- Affektive Dysregulation

- Gestörte Bindungsfähigkeit

Lass uns mal in den kommenden Minuten nur auf den ersten Punkt konzentrieren: das suizidale Verhalten. Die Definition von Suizidalität und die Selbstschädigung.

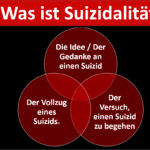

Suizidalität ist nicht automatisch ein Selbsttötungsversuch! Wir unterscheiden hier grundsätzlich erst einmal drei voneinander zu trennende Stufen:

Die Idee / Der Gedanke an einen Suizid

Die Idee / Der Gedanke an einen Suizid- Der Versuch, einen Suizid zu begehen

- Der Vollzug eines Suizids.

(1) Der Gedanke / die Idee vom Suizid:

Es ist erst einmal das reine Nachdenken über den eigenen Tod, der Wunsch Tod zu sein und dann noch die suizidalen Ideen im engeren Sinne.

Diese suizidalen Ideen im engeren Sinne sind dann die ganz konkreten Gedankengänge wie:

- „Wie kann ich mich umbringen?“

- „Ich möchte mich ganz konkret umbringen“

- „Ich habe einen Strick und den könnte ich ja auch gebrauchen“

Wohlgemerkt, es ist der Gedanke, ohne (!) eine Handlungsfolge danach.

(2) Der Suizidversuch / im Englischen als Parasuizid bezeichnet

Dieser Begriff rund um das Thema wurde in den 1980er Jahren von der WHO sehr ausführlich bearbeitet und auch publiziert. Im deutschen wird dieser Bereich „Suizidversuch“ folgendermaßen beschrieben: „Der Suizidversuch ist eine Handlung mit nicht tödlichem Ausgang, bei der jemand absichtlich ein nicht habituelles Verhalten beginnt (habituell = eine Gewohnheitshandlung). Dieses Verhalten würde – wenn kein Dritter eingreifen würde – zu einer Selbstschädigung führen. Oder aber er nimmt absichtlich etwas ein, was in seiner Dosis das Ziel hat, Konsequenzen zu bewirken.“

Was hier etwas kryptisch beschrieben wird bedeutet einfach gesagt: Es ist der Versuch, sich selbst zu schädigen ABER nicht zwangsläufig und nicht absichtlich sich selbst zu töten! Das ist ein wichtiger Faktor! Der Wunsch zu sterben ist hier nicht vorherrschend… Vielmehr ist es der Wunsch nach einer Veränderung äußerer Umstände.

Damit sind erst einmal die einmaligen und stärkeren Handlungen beschrieben. Jetzt kommt aber noch eine andere Handlungsgruppe hinzu: die des „schleichenden Verletzens“ oder wie ein Mediziner diesmal etwas drastischer ausgedrückt hat: „die verzögerte Selbsttötung.“

Darunter fallen solche Handlungen wie z.B.

- Alkoholmissbrauch, Drogen- und / oder Medikamentenabhängigkeit

- Magersucht

- Vielleicht auch besonders riskante Sportaktivitäten die ganz bewusst ein hohes Lebensrisiko mit sich bringen. Ich denke hier an Hochgeschwindigkeitsrennen, Drachenfliegen, Extrembergsteigen, Highspeed Skifahren ect…

Diese Handlungen unter dem Thema „Suizidversuch“ aufzuführen ist nicht ganz sauber und du erkennst, wie schwer es in der Realität doch ist, Handlungen voneinander klar und deutlich abzugrenzen. Warum diese aber dennoch unter dem Oberbegriff „Suizidversuch“ stehen, hat mit der Annahme einiger Wissenschaftler zu tun, die vermuten, dass hinter all dem der versteckte / und für den Beteiligten der nicht bewusste Todeswunsch steht. Andererseits fehlt hier dann aber auch der aktive / bewusste Wunsch sich umzubringen… Warum diese ganzen Überschneidungen? Der Hintergrund liegt in dem Abgrenzungs-Katalog der WHO. Sie hat nämlich keine konkrete Aussage beim Thema Suizidversuch im Hinblick auf das Motiv. Würde das geklärt sein, wäre auch hier mehr Klarheit.

(3) Kommen wir zum Suizid.

Suizid ist ganz kurz und knapp der leider bis zum Ende durchgezogene Suizidversuch mit abschließendem Suizid.

Ein Thema muss in diesem Zusammenhang aber doch noch etwas näher besprochen werden: Die Selbstschädigung! Selbstschädigung ist ein absichtliches Verletzen des Körpers / des Körpergewebes.

Solche absichtlichen Verletzungen sind u.a.

- Ein sich schneiden / bzw. schnippeln – umgangssprachlich auch als „Ritzen“ deklariert.

- Sich Verbrennungen zufügen oder auch

- Das Spritzen von Substanzen in das Körpergewebe um sich absichtlich eiternde Wunden zuzufügen die teilweise sogar zu einer Nekrose (einem Absterben des Gewebes) führen.

Suizidversuche und Selbstverletzungen haben eine große gemeinsame Schnittmenge und können leicht miteinander in einem Atemzug genannt werden. Aber: Wir müssen diese beiden Themen klar und deutlich voneinander trennen! Ein Suizidversuch setzt – wenn man es ganz genau nimmt – den klaren Wunsch voraus: „Ich möchte sterben“. Dieser Wunsch kann schwach aber auch sehr stark ausgebildet sein.

Die Selbstschädigung ist grundsätzlich erst einmal frei von dem Wunsch zu sterben – auch wenn es manchmal dermaßen schiefgehen kann, dass jemand an seinen Selbstverletzungen doch noch verstirbt. Dies ist bei der „klassischen Selbstverletzung“ aber ausdrücklich nicht (!) der Wunsch! Jetzt kommt noch ein etwas verstörender Satz – der aber durch die Wissenschaft und Forschung klar unterstützt wird:

Unter gewissen Umständen dient das selbstverletzende Verhalten sogar als ein Schutzmechanismus gegen einen Suizidversuch – wie ein Entlastungsventil / ein Überdruckventil beim Kochtopf… Lass dies einfach mal so im Raum stehen. Es drückt einfach die unglaubliche Lebensverzweiflung dieser Menschen aus.

1.1 Was sagen die Zahlen und die Statistik?

Es gibt hier bereits einige Studien die wir zu Grunde legen können. Was sagen diese aus? Ich habe mal 6 Studien exemplarisch rausgezogen um einen kleinen Überblick über die aktuelle Sachlage zu geben. Natürlich ist dies nur ein kurzer Querschnitt und soll keine Allgemeingültigkeit einfordern:

- Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind mit 9% bis 33% eine der allergrößten Gruppen im Bereich der Suizide.

Warum wurde vorhin aber von 3% bis 10% gesprochen? Zum einen waren dies die Langzeitstudien. Zum anderen spürst Du vielleicht die Problematik, im Nachhinein die Handlungen mit diesem endgültigen Charakter richtig einzuordnen:

War es nun ein Unfall, Unglück oder eine klare Tötungsabsicht?

- Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind mit 9% bis 33% eine der allergrößten Gruppen im Bereich der Suizide.

- Eine Gruppe Mediziner untersuchte die Zahlen anhand von Krankenakten von den Personen, die eine Notaufnahme in einem Allgemeinkrankenhaus mindestens 4 mal im Jahr aufsuchten. Bei den allermeisten wurde hier eine Borderline-Persönlichkeitsstörung medizinisch diagnostiziert.

- Wie schwerwiegend Borderline mit Suizid zusammenhängt zeigt eine Studie aus Schweden. Sie untersuchten Patienten mit einer Dauerbehinderung welche zusätzlich eine psychiatrische Erkrankung aufwiesen. Ihre erschütternde Grundaussage: Die Diagnose Borderline ist der stärkste und wirkungsvollste Hinweis auf einen möglichen Suizid…

- Untersuchungen mit Borderline-Patienten zeigten, dass bei 60-78% aller Personen mit dieser Diagnose bereits Suizid in der Vergangenheit ein klares Thema war.

- Eine andere Studie untersuchte Menschen, welche wegen eines Suizidversuches in der Notaufnahme aufgenommen wurden.

Das erschreckende Ergebnis: Diejenigen welche sich wiederholt versucht haben umzubringen, wurden deutlich häufiger mit Borderline diagnostiziert als die sogenannten „Einzeltäter“.

- Eine andere Studie untersuchte Menschen, welche wegen eines Suizidversuches in der Notaufnahme aufgenommen wurden.

- Die sechste und letzte Studie welche ich in diesem Zusammenhang einmal zitieren möchte sagt aus, dass es in der Zeit nach einem Krankenhausaufenthalt eines mit Borderline diagnostizierten Patienten ein 3 bis 10%iges Lebenszeitrisiko für Suizid gibt. Das Alter mit der höchsten Suizidrate liegt bei ca. 20 bis 30 Jahren. Warum? Aller Wahrscheinlichkeit nach schwächen sich die Affekte (nicht die Störung!) bei zunehmendem Alter etwas ab. Aber das sind immer noch lediglich Vermutungen.

Diese 6 unterschiedlichen Studien zeigen eins deutlich: Borderline und Suizid sind viel häufiger und enger miteinander verbunden, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Und weil dem so ist, sollten wir auch einen genaueren Blick auf dieses Thema werfen.

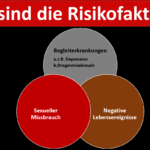

(2) Was sind die Risikofaktoren?

Das Wort Risiko ist ein altitalienisches Wort: „risco“. Dies bedeutete in der alten Seeschiffart eine Klippe. Risiko bedeutet also nicht, dass die Gefahr unvermeidbar oder unabwendbar ist. Die Gefahr ist aber da!

Das Wort Risiko ist ein altitalienisches Wort: „risco“. Dies bedeutete in der alten Seeschiffart eine Klippe. Risiko bedeutet also nicht, dass die Gefahr unvermeidbar oder unabwendbar ist. Die Gefahr ist aber da!

Lass uns mal drei große Bereiche als Risikogebiete voneinander abgrenzen:

- Begleiterkrankungen

- Die Depression (Major Depression Episode / MDE)

- Drogenmissbrauch

- Negative Lebensereignisse / Traumatische Erlebnisse

- Sexueller Missbrauch

- Begleiterkrankungen

2.1. Begleiterkrankungen / Komorbiditäten

Borderline ist für sich betrachtet schon eine starke psychische Belastung – ein „dickes Brett was zu bohren ist“. Und ja, wenn eine weitere psychische Störung zusätzlich noch auftritt, dann erhöht sich durch diese Mehrbelastung logischerweise auch das Risiko für einen Suizid / einen Suizidversuch.

2.1.1. Die Depressive Episode (ICD10 F32

Wer an Borderline und zusätzlich an einer Depressiven Episode leidet, der hat ein deutlich höheres Risiko für Suizid oder einen Suizidversuch. In einer Studie wurden einmal drei Gruppen untereinander zu diesem Thema hin verglichen:

- Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer Depressiven Episode

- Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ohne eine depressive Episode und zum Schluss

- Patienten mit einer akut vorliegenden alleinigen Depressiven Episode

Die erste Gruppe – also die Borderliner mit einer Depressiven Episode hatten deutlich mehr Suizidversuche aufzuweisen als die beiden anderen Gruppen. Sie besprachen und planten auch deutlich häufiger einen Suizidversuch! Dies zeigt die enorme Mehrbelastung durch Depression auf Borderline. In einer parallelen Studie wurden dann beobachtbare Muster von Suizidversuchen von Borderlinern mit einer Depressiven Episode mit denen verglichen, die eine Depressive Episode ohne Borderline aufwiesen. Das Ergebnis kannst du Dir sicherlich bereits denken: die erste Gruppe – also die Borderliner inkl. einer Depressiven Episode – hatte

- eine deutlich höhere Anzahl an Suizidversuchen vorzuweisen und

- diese Verzweiflungstaten wurden zudem auch in sehr viel jüngerem Alter durchgeführt.

Eine weitere traurige Erkenntnis ist noch folgende: Die Tödlichkeit dieser Versuche waren bei den Borderlinern mit einer Depressiven Episode klar und deutlich höher als bei den anderen Gruppen. Wir sprechen hier von einem wirklich gefährlichen Doppelpack, wenn jemand sowohl eine Persönlichkeitsstörung als auch eine Depressive Episode aufweist. Und leider werden diese Fälle in jüngster Zeit immer stärker beobachtet. Wir gehen noch spannenden Zeiten entgegen…

2.1.2 Drogenmissbrauch / Substanzmissbrauch

Der Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung liegt leider auch beim suizidalen Verhalten klar auf der Hand… Patienten, die beide Störungsbilder aufzeigen, haben einen deutlich stärkeren Hang zum Suizid, sprechen auch häufiger über dieses Thema und zeigen ein klar erkennbares selbstverletzendes Verhalten. Klarer als diejenigen die „reine Borderliner“ ohne eine weitere Begleiterkrankung sind.

Eine recht interessante Studie aus dem Jahre 2006 zeigte ein weiteres Detail – welches aber noch durch andere / vor allem größere Studien belegt werden muss: Junge Erwachsene (unter 30 Jahren) mit einer Borderline-Störung und zusätzlichem Alkoholmissbrauch zeigten keinen größeren Unterschied in ihrer Neigung zu einem Suizid als die Kontrollgruppe von Borderlinern ohne Alkoholmissbrauch. Deutlich anders war es aber in der Altersgruppe darüber. Da stieg die Suizidrate bei denen mit einem begleitenden Alkoholmissbrauch dramatisch an.

2.2. Negative Lebensereignisse / traumatische Erlebnisse

Ein ganz anderes trauriges Thema sind die negativen Erfahrungen im Leben eines Borderliners. Manchmal erscheint es für einen Außenstehenden als würden diese Menschen die Probleme geradezu magisch anziehen – so wie das Licht die Motte. Und ganz so abwegig ist das ja auch nicht, wenn man sich den Kriterienkatalog für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung einmal in aller Ruhe ansieht.

- Verzweifeltes Alleinsein verhindern

- Wechsel zw. Instabilen / intensiven Beziehungen

- Identitätsstörungen

- Impulsivität in mind. 2 selbstschädigenden Bereichen

- Wiederkehrende Suizidandrohungen, -versuche, selbstschädigendes Verhalten

- Affektive Instabilität

- Chronisches Gefühl der Leere

- Unangemessene Wut / Unfähigkeit die Wut zu kontrollieren

- (Stressbedingte) temporäre paranoide Vorstellungen / dissoziative Symptome

All diese Kriterien zeigen recht klar, dass solche Menschen viel häufiger als andere im Leben anecken – obwohl sie das eigentlich nicht möchten. Und diese dann erlebten negativen Lebensereignisse / diese Traumen erhöhen deutlich das Risiko für Suizidhandlungen bei den betroffenen Borderlinern.

Eine Forschergruppe untersuchte z.B. den Einfluss von akuten Lebensereignissen und die soziale Anpassung bei Patienten

- mit einer Depressiven Episode (MDE}

- mit Borderline- Persönlichkeitsstörung

- und mit Patienten die beides hatten.

Sie fanden dabei heraus, dass die Suizidenten deutlich mehr negative Erfahrungen hatten als der Rest der untersuchten Personen. Über welche Lebensereignisse / welche Traumen reden wir hier überhaupt? Es sind vor allem finanzielle und familiäre / also zwischenmenschliche Katastrophen die einen solchen Menschen aus der Bahn werden.

Wir reden hier über eine unregelmäßige Arbeit, finanzielle Probleme, Leben auf der Straße ohne festen Wohnsitz Strafrechtliche Verurteilungen. Die traurige Wahrheit über die Vulnerabilität / die Verletzbarkeit dieser Menschen drückt sich wohl kaum besser in folgender Zahl aus: Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer niedrigeren Bereitschaft für eine soziale Anpassung hatten laut einer Studie eine 16- mal höhere Wahrscheinlichkeit für einen Suizidversuch als jemand der „nur“ an einer Depressiven Episode litt.

In einer anderen Forschungsgruppe untersuchte man im Jahr 2003 verschiedene Typen von Lebensereignissen bei suizidalen jungen Erwachsenen

- Die einen diagnostiziert mit einer Borderline-Störung,

- andere mit einer Depressiven Episode

- und als dritte Gruppe Jugendliche ohne eine suizidale Vorgeschichte.

Diejenigen mit suizidalem Verhalten berichteten von deutlich mehr erlebten Traumen und viel mehr körperlichen Misshandlungen im Jahr vor dem letzten Suizidversuch als die Gruppe ohne Suizidversuche.

Sexueller Missbrauch war besonders bei den Borderlinern ein deutliches Thema. Deutlicher als in den anderen Gruppen.

2.3. Sexueller Missbrauch (T74.2 nach dem ICD10)

Die traurige Nachricht hierbei ist, dass die Diagnose Borderline fast immer durch folgende drei „Umstände“ Einzug in das Leben eines kleinen Kindes findet:

- Misshandlung

- Missachtung

- Missbrauch / sexueller Missbrauch

Missbrauch wird lateinischen „abusus“ genannt. Es ist ein Gebrauch von Dingen oder auch von Menschen entgegen aller Regeln oder auch aller Normen. Im Strafgesetzbuch finden wir den §177 der all das regelt. Trotz dieser Gesetze findet heute immer noch dieser Übergriff in übergroßer Zahl statt. Im Jahr 2019 kamen 15.701 Fälle zur Anzeige. Die Dunkelziffer wird wohl das Mehrfache darstellen

Wenn Du mit diesem Thema irgendwie in Kontakt kommst – egal ob als Betroffener oder dass Du etwas beobachtest – dann nutze das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“. Dies ist ein kostenloses und anonymes Hilfsangebot unter der Nummer 0800 22 55 530. Leider ist das Thema Borderline auffallend stark – wie bereits schon gesagt – mit dem Thema „Sexueller Missbrauch“ verknüpft. Wie sieht dann das Verhältnis zum Thema Suizid aus? Hier sieht es leider ähnlich aus. Gemäß einer Studie gibt es bei Borderlinern mit einem sexuellen Missbrauch in der Vorgeschichte ein 10-fach höheres Risiko als im Vergleich zu Borderlinern ohne sexuellem Missbrauch. Solch eine Verstärkung kann und sollte man nicht ignorieren.

Wenn dann noch weitere Faktoren hinzukommen wie z.B.

- dass die Borderline-Störung stärker ausgebildet ist (denn auch bei ihr gibt es fließende Übergänge in der Intensität)

- eine zusätzliche „antisoziale Persönlichkeit“ (F60.2)

- eine starke Hoffnungslosigkeit (Kombination F92.0 mit F32)

- eine begleitende Depressive Episode (F32) dann steigt das Risiko sogar noch weiter – fast schon exponentiell – an.

Und noch ein Fakt am Schluss: Je schwerer der sexuelle Missbrauch war / ist, desto schwerer und intensiver sind die Suizidversuche des Betroffenen. Dies wurde in den Studien als direkter kausaler Zusammenhang erkannt, ungeachtet von den anderen genannten Risikofaktoren.

(Teil 3) Therapien

Wie kommen wir nun aus diesem Dilemma raus? Wir brauchen eine Therapie. Was jedoch ist eine Therapie und unter welchen Voraussetzungen darf diese auch angewandt werden? Das altgriechische Wort „Therapeia“ ist die Grundlage für das Wort Therapie. Es hat die Bedeutung von „Dienst, Pflege, Heilung“ Es bezeichnet alles was getan werden kann / alle Maßnahmen um eine Verletzung, eine Krankheit oder auch ein Trauma positiv zu beeinflussen. Um eine Therapie überhaupt durchführen zu dürfen, braucht man vorher eine klare Diagnose und die anschließende Beurteilung ob es hierfür heilende Maßnahmen gibt und ob diese bei der jeweiligen Person auch angewendet werden kann.

Zu den einzelnen Therapieformen habe ich bereits eine kleine Übersicht von 6 verschiedenen Therapien gemacht. Du kannst diese unter folgendem Link die auf Youtube ansehen: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0KU6DMweMvWrgi4-ISLBV7BL7gqo8hOc

- Dialektisch behaviorale Therapie

- Paar- und Familientherapie

- Stationäre Psychotherapie

- Gesprächstherapie

- Katathym Imaginative Therapie

- Traumazentrierte Psychotherapie

Was ich in diesem Beitrag besonders herausstellen möchte, ist die ganz spezielle Herangehensweise an die Suizidalität bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Denn, wenn das Thema Suizidalität aufkommt, dann ist alles andere erst einmal zweitrangig und muss in den Hintergrund treten.

3.1. Die Krisenintervention

Das Wort Intervention ist das genaue Gegenteil von einer Beratung. Bei einer Intervention wird beherzt zugepackt um einen Missstand schnell und effektiv zu beseitigen. Es ist vielleicht mit unseren körperlichen Reflexen zu vergleichen. Ich weiche reflexhaft einem Gegenstand aus und betrachte danach mit etwas mehr Ruhe ob überhaupt eine Gefahr bestanden hat oder nicht. Leider fehlen uns in diesem Bereich immer noch die größeren empirischen Studien um die Lage besser zu beschreiben. Folgendes können wir aber jetzt schon erkennen:

Die ganz besondere Eigenschaft der Suizidalität bei Borderlinern ist deren Impulsivität in ihrem Handeln. Gerade dieses plötzliche, impulsive macht das Verhalten für alle Beteiligten so unkontrollierbar / unvorhersehbar. Deswegen ist eine erste Gefahreneinschätzung ganz besonders wichtig, eine Unterscheidung in

- Ist es eine eher lebensbedrohliche Handlung?

- Ist es ein eher manipulativer Versuch um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? (appellatives Verhalten)

- Oder soll das alles helfen um die gewaltige innere Spannung abzubauen?

Das sind 3 völlig unterschiedliche Ausgangssituationen und du erkennst, dass danach auch komplett von einander unterschiedliche Vorgehensweisen angeraten sind. Z.B. eine stationäre Behandlung in einer Klinik – auch gegen den Willen des Betroffenen. Oder es reicht vielleicht eine ambulante Krisenintervention. Das alles muss sehr schnell in der ersten Gefahreneinschätzung geschehen. Hierfür ist neben dem großen Fachwissen rund um das Thema Borderline auch noch etwas wichtig: Erfahrung! Also das erlernte Fachwissen angewendet in der Praxis.

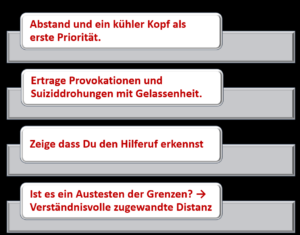

Nach welchem „Muster“ sollte ein Therapeut vorgehen, wenn man sich einer Akutsituation gegenübersieht?

Nach welchem „Muster“ sollte ein Therapeut vorgehen, wenn man sich einer Akutsituation gegenübersieht?

- Lass dich nicht in das aufgeheizte Klima mit hineinziehen. Abstand und ein kühler Kopf sind erst einmal Priorität.

- Ertrage sowohl Provokationen als auch Suiziddrohungen mit Gelassenheit. Das „Drama“ oder diese „Inszenierung einer Katastrophe“ muss zuerst einmal beendet werden indem man den Emotionen die Grundlage entzieht.

Ein Feuer geht am besten und sichersten aus, wenn kein Brennstoff mehr zur Verfügung gestellt wird.

- Meistens kommt jetzt die Phase der Verärgerung beim Betroffenen Patienten hoch. „Du nimmst mich nicht ernst und darum gehe ich jetzt einen Schritt weiter!“

Hier ist wohl die beste Handlungsalternative dass der Therapeut darauf aufmerksam macht, dass er die Situation als das versteht was sie wohl aller Wahrscheinlichkeit nach aus ist: Ein Appell eine Suche nach Unterstützung nach Verständnis nach einem „Gehaltenwerden“ in dem eigenen Leid

- Ist es eventuell ein Austesten der Grenzen? Hierfür braucht der Therapeut – wie gesagt – sehr viel Erfahrung um das zu erkennen.

Die vernünftigste Reaktion hierauf ist und bleibt die „verständnisvolle zugewandte Distanz“.

- Ist es eventuell ein Austesten der Grenzen? Hierfür braucht der Therapeut – wie gesagt – sehr viel Erfahrung um das zu erkennen.

Warum diese Ruhe in solch einer kritischen Situation? Geht es hier nicht um Leben und Tod, wenn ein Suizid angedroht wird? Nun wir sprechen hier ja von dem Zusammenhang einer Suizidalität in Verbindung mit Borderline, einer „Instabilen-Persönlichkeitsstörung F60.31. Solche Sätze wie z.B. „Ich will lieber sterben“ „Ich möchte nicht mehr leben“. Diese Sätze zeigen in diesem Rahmen (in Kombination mit Borderline) sehr oft etwas ganz anderes auf als das was sie im Inhalt sagen. Anstatt sterben zu wollen schreien diese Menschen geradezu nach „Stille“ nach „Ruhe“. In ihrem Kopf schwirrt diese massive affektive diffuse Angst – und genau diese soll abgestellt werden, nicht das Leben. Die Frage: „Was ist ihnen lieber? Möchten Sie lieber sterben oder von Ihrem Leiden befreit werden?“ diese Frage verhilft sehr oft zu einer neuen Klarheit!

3.2. Psychotherapie

Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, geht es in diesem Beitrag nicht um die grundsätzlichen Behandlungsmöglichkeiten bei Borderline. In diesem Beitrag möchte ich mich ganz speziell auf die Verringerung von Suizidversuchen konzentrieren. Die Frage lautet heute: Welche Therapieformen reduzieren nachweislich und effektiv die Zahl von Suiziden. Wir möchten Leben retten und von dem leidvollen Druck des Alltages etwas Linderung verschaffen. Und genau das ist nicht ganz so einfach…. Warum?

- Kein Leben gleicht dem anderen. Jeder Mensch / jedes Leben und jeder Suizidversuch hat seinen eigenen „Fingerabdruck“, seine „eigene DNA“.

- Trotz dieser deutlich höher auftretenden Symptomatik (Borderline und Suizidalität) gibt es selbst heute (2021) nur eine sehr geringe Zahl an Studien mit denen man eine fundierte Aussage hierüber machen kann.

Zu der sehr geringen Zahl an Studien kommt dann noch der Fakt hinzu, dass die Zahl der Studienteilnehmer nur sehr gering ist – wir sprechen hier von deutlich unter 100… Wenn ich da solche Zahlen von riesengroßen Kohortenstudien im Rahmen von Ritalin als Vergleich hinzu ziehe (in den USA gehen wir hier in die 100.000de) dann kann jeder erkennen dass wir hier nur über wenig Aussagekraft verfügen.

Die wenigen vorhandenen Studien bezogen sich auf folgende Therapieformen:

- Kognitive Verhaltenstherapie

- Dialektisch Behaviorale Therapie

- Psychodynamische Psychotherapie

Diese Therapieformen setzen den Schutz / die Prävention vor dem Suizid an die erste Stelle. Kommt das Thema „lebensbedrohliche Gefahr eines Suizids“ auf, werden alle anderen Themen nach hinten gestellt und dieses wird priorisiert. Hierfür gibt es dann in den Handbüchern ganz klare Handlungsvorgaben in Bezug auf das Thema Suizidalität. Besonders die DBT sollte hierbei herausgestellt werden. Sie ist ja eigentlich erst durch dieses traurige Thema entstanden. Die DBT wurde zuerst als ambulantes Behandlungskonzept rund um chronisch suizidale Patienten mit einer Borderline-Störung entwickelt. Suizidalität ist bei der DBT praktisch die „Kernkompetenz“ in der Therapie. Und tatsächlich wird sowohl durch die DBT als auch die anderen angesprochenen Therapieformen, sehr deutlich das Risiko für einen Suizid reduziert. Studien belegen Effektstärken zwischen 0,88 und 1,25 ermittelt. Psychotherapie ist deutlich wirksamer als viele Behandlungen körperlicher Erkrankungen.

Kurz noch ein Wort zur Erklärung des Begriffs „Effektstärken“: Die Wirksamkeit einer Behandlung wird in der Bezeichnung „Effektstärken“ wiedergegeben. Effektstärken > 0,8 gelten dann als „große“, > 0,5 als „mittlere“ und > 0,2 als „kleine“ Effekte. Sie berechnet sich aus dem statistischen Vergleich von Mittelwerten einer Gruppe von Patienten, die psychotherapeutisch behandelt wurde, und einer Vergleichsgruppe, die mit einem Placebo behandelt wurde.

Ein Beispiel zum Vergleich: Könnte man mit einer Therapie die Intelligenz eines Menschen verbessern, dann wäre die Effektstärke von 1, dass sich der IQ im Vergleich zu einer Placebogruppe durchschnittlich um 15 Punkte erhöht hätte. Eine Effektstärke von 2 würde bedeuten, dass sich der IQ um 30 Punkte verbessert hätte. Die Effektstärke von 0,88 bis 1,25 ist also mehr als deutlich und spricht klar für die Psychotherapie.

3.3. Die Pharmakotherapie

Wie sieht die Effektstärke nun bei der Pharmakotherapie aus? Können wir von ähnlichen Ergebnissen und positiven Veränderungen ausgehen? Die kurze knappe Antwort lautet: Nein! Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist und bleibt deutlich höher als die Wirksamkeit vieler medikamentöser Behandlungsmethoden, aber auch von Operationen.

Nehmen wir als Vergleich zu den Operationen mal Folgende heraus: Bypass-Operationen bei Angina pectoris haben beispielsweise nur eine mittlere Effektstärke (0,70). Auch die medikamentöse Therapie von Arthritis erreicht allenfalls eine mittlere Effektstärke (0,61). Eine wichtige Tatsache ist auch, das Patienten eine psychotherapeutische Behandlung deutlich seltener abbrechen als medikamentöse Therapien.

Leider ist für eine wirklich fundierte Aussage – helfen Medikamente gegen Suizid ja oder nein? – die Zahl kontrollierter pharmakologischer Studien mehr als dünn…. Es gibt lediglich ein paar Hinweise, welche ich hier zumindest mal erwähnen möchte:

Lithium scheint effektiv gegen Suizidgedanken zu helfen.

Experimente mit Neutronen an der Technischen Universität München (TUM) zeigten z.B., dass sich in der weißen Gehirnsubstanz Lithium deutlich stärker einlagert als in der grauen. Dies lässt uns vermuten, dass dieses Antidepressivum anders wirkt als synthetische Psychopharmaka. Bereits seit Jahrzehnten wird dieser Wirkstoff u.a. auch zur Behandlung als Antidepressivum bei Depressionen, Manien und bipolaren Störungen eingesetzt. Aktuell wird die genaue biologische Wirkungsweise im Gehirn jedoch immer noch kaum verstanden. Bekannt ist bislang, dass Lithium die Stimmung aufhellt und das Aggressionspotential senkt. Mehrere internationale Studien haben gezeigt, dass ein höherer natürlicher Lithiumgehalt im Trinkwasser zu einer niedrigeren Suizidrate in der Bevölkerung führt.

Zum Schluss noch die Frage: „Was hilft denn nun wirklich effektiv gegen einen Suizid?

- Das Netzwerk geschulter Ärzte und ein gesundes familiäres Umfeld

- Stoppe den ersten Impuls – erschwere die erste Hürde

Wer in dem ersten und spontanen Impuls – „ich werde mich jetzt umbringen“ – nicht sofort umsetzen kann, weil ihm die Mittel dazu fehlen, überlegt es sich oft doch noch einmal anders. Dies zeigen inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen. Allein in den USA gibt es hierzu aktuell 30 unterschiedliche Studien zu diesem Thema (ca. 15 allein zum Thema Schusswaffenverbot). Hier (in den Staaten) erscheinen die Ergebnisse auf den ersten Blick sehr gemischt. Schärfere Gesetze schienen wenig zur Verringerung der Suizide mit Schusswaffen beizutragen – vielleicht waren die Einschränkungen nicht ausreichend oder Schusswaffen sind bereits zu sehr in der Bevölkerung verbreitet.

Dagegen machten die Schweiz, Norwegen und Israel mit stärkeren Gesetzten recht gute Erfahrungen: Hier ging die Zahl durch Schusswaffen verursachte Suizide stark zurück.

Einen nachhaltigen Einfluss ließ sich aber in Großbritannien durch eine Verkleinerung von Analgetikapackungen (Schmerzstillende Medikamente) erzielen. Nachdem die Packungsgrößen so verkleinert wurden, dass die Zahl der Pillen für einen Suizid nicht mehr ausreichte, und besonders toxische Wirkstoffe komplett verbannt worden waren, sank die Suizidrate um 43 Prozent.

Der Erfolg solcher Einschränkungen hängt auch stark davon ab, welche Methoden in der jeweiligen Gesellschaft für den Suizid bevorzugt werden. In China z.B. setzen suizidale Menschen auf leicht zugängliche Pestizide. Hier könnten eine besser gesicherte Lagerung, der Verzicht auf besonders giftige Pestizide sowie strengere Zugangsregeln einen Effekt haben. Leider fehlen uns hierfür noch weitere Daten.

Eine ganze Reihe von Studien belegt einen klaren Nutzen von Zugangssperren zu Suizid-Hotspots nahe.

Ein Beispiel ist die Münsterplattform in Bern: An dieser leicht zugänglichen, etwa 30 Meter über die Altstadt ragenden Terrasse wurden Netze angebracht, in erster Linie um die darunter lebenden Bewohner vor den Herabstürzenden zu schützen. Diese Maßnahme verhinderte nicht nur weitere Suizide an dem Bauwerk, insgesamt sank dadurch die Suizidrate in Bern in den folgenden Jahren, bis sich die Kornhausbrücke als neuer Hotspot etablierte. Will jemand von einer bestimmten Brücke springen, und die ist gesperrt, dann geht er offenbar nicht sofort zu einer anderen Brücke. Der Impuls, sich zu töten, ist möglicherweise vorüber, bevor er sich ein anderes Ziel gesucht hat.

Dies alles zeigt: ein Suizid kann wirksam angegangen werden!

Und ich hoffe sehr, mit diesem Beitrag eine kleine Hilfe hierzu habe geben können.

Wähle das Leben! Ein Selbstmord ist niemals eine Option.

Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind vielfältige Themen die wir ansprechen können wie Borderline und seine Ursachen die unsere Gesellschaft immer mehr beschäftigen, aber auch Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unseren Sprachgebrauch Einzug halten.

Es sind vielfältige Themen die wir ansprechen können wie Borderline und seine Ursachen die unsere Gesellschaft immer mehr beschäftigen, aber auch Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unseren Sprachgebrauch Einzug halten.

- Was ist eigentlich eine Persönlichkeitsstörung, Perfektionismus, Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich?

Ich möchte hier nicht nur Fragen aufwerfen, sondern auch Lösungen anbieten.

- Gewaltfreie Kommunikation

- Die U.M.W.E.G.-Methode© und die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept um auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender einen Termin oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Psychotherapie im Konzentrationslager – Ein Leuchtturm fürs Leben

Mehr als alle Worte dieser Welt wirkt ein authentisches Vorbild! Viktor Frankl war schon zu Lebzeiten eine Legende. Über 3 Jahre in verschiedenen Lagern, hat er außer einer Schwester, seine gesamte Familie und seine junge Ehefrau verloren. Aber was hielt ihn am Leben? Der Lebensmut und das Vertrauen in ein WARUM zum Leben. Ein WARUM, das ist ein Lebensinhalt und das WIE waren für Frankl die Lagerumstände. Wer überleben wollte, brauchte einen Willen zum Sinn – sowohl zum Leben als auch zum Leiden.

Viktor Frankl hat durch diese persönlichen Erfahrungen seine Logotherapie – die Heilung durch einen Sinn im Leben – entwickelt. Von ihm stammt die Paradoxe Intention (wenn du unter Schlaflosigkeit leidest, dann versuche es einmal damit, nicht einzuschlafen…)

Ich, Marcus Jähn, verneige mich vor dem Lebenswerk dieses Mannes und lade jeden dazu ein, sich mit diesem zu befassen. Wir können durch seine Humanistische Denkweise nur lernen!