Folge 1: Was ist ein familienpsychologisches Gutachten wirklich?

INTRO / EINSTIEG

Herzlich willkommen, zu „Richtiges Vorbereiten auf ein familienpsychologisches Gutachten”. Beruflich und privat forsche ich seit mehreren Jahren im Bereich der familienpsychologischen Gutachten und arbeite seitdem für meine Klienten an einer Schnittstelle zwischen Psychologie, Gericht und Familie.

In dieser ersten Folge meines Podcast möchte ich dir erklären, was ein familienpsychologisches Gutachten überhaupt ist – und was nicht. Denn nur, wer die Grundlagen hiervon versteht, kann sich auch sicher und souverän auf die Gespräche vorbereiten, die im Laufe des Verfahrens auf ihn zukommen.

KAPITEL 1: DER AUFTRAG DES GUTACHTENS

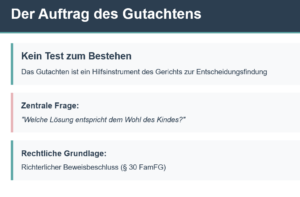

Lass mich gleich zu Beginn mit einer wichtigen Klarstellung beginnen: Ein familienpsychologisches Gutachten ist kein Test, den man besteht oder durchfällt. Das ist eigentlich das erste und mit auch das wichtigste Missverständnis, das ich aus dem Weg räumen möchte.

Lass mich gleich zu Beginn mit einer wichtigen Klarstellung beginnen: Ein familienpsychologisches Gutachten ist kein Test, den man besteht oder durchfällt. Das ist eigentlich das erste und mit auch das wichtigste Missverständnis, das ich aus dem Weg räumen möchte.

So ein Gutachten ist eher ein Hilfsinstrument für das Familiengericht. Gerade bei schwierigen Entscheidungen zum Thema Kindeswohl braucht es immer eine fachlich fundierte Einschätzung. Und genau dafür wird ein externer psychologischer Gutachter hinzugezogen.

- Was beantwortet das Gutachten?

Der Gutachter beantwortet nicht die Frage, wer von den Eltern in seinem Streit nun recht hat. Stattdessen lautet die zentrale Frage des Gerichts an den Gutachter: „Welche Lösung entspricht dem Wohl des Kindes unter psychologischen Gesichtspunkten?” BGB §1666

- Die rechtliche Grundlage

Die Grundlage für ein solches Gutachten ist immer ein richterlicher Beweisbeschluss nach § 30 des FamFG. So ein Beweisbeschluss legt dann fest, welche Fragen der Gutachter beantworten soll.

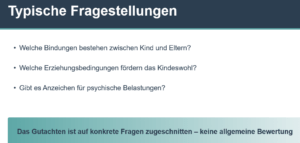

Typische Fragestellungen wären hier zum Beispiel:

Typische Fragestellungen wären hier zum Beispiel:

- Welche Bindungen bestehen zwischen dem Kind und seinen Eltern?

Dabei geht es zuerst um die emotionale Qualität der Beziehung und nicht darum, wie oft und wie lange man nun Zeit miteinander verbringt. Qualität schlägt halt Quantität. - Welche Erziehungsbedingungen fördern das Wohl des Kindes am besten?

Das kann sich auf den Wohnort beziehen, auf die Stabilität des Umfelds aber auf die Erziehungsfähigkeiten der Eltern. - Gibt es Anzeichen für psychische Belastungen oder Beeinträchtigungen?

Sowohl beim Kind als auch bei den Eltern kann dies eine Rolle spielen – etwa bei einer erkennbaren Überforderung, bei psychischen Erkrankungen oder traumatischen Erlebnissen.

Das Gutachten ist also immer auf konkrete Fragen des Gerichts zugeschnitten. Es ist kein allgemeiner Bericht, sondern eine gezielte Antwort auf klare rechtliche und psychologische Fragestellungen.

KAPITEL 2: WER BEAUFTRAGT UND KONTROLLIERT DEN GUTACHTER?

Jetzt fragst du dich vielleicht: Wer bestimmt eigentlich, welcher Gutachter kommt? Und kann ich da irgendwie mitentscheiden?

Jetzt fragst du dich vielleicht: Wer bestimmt eigentlich, welcher Gutachter kommt? Und kann ich da irgendwie mitentscheiden?

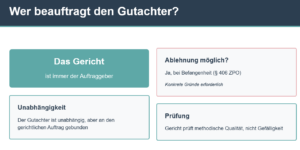

- Der Auftraggeber ist immer das Gericht!

Der Auftraggeber ist immer das Gericht und niemals eine der streitenden Parteien. Das ist wichtig zu verstehen. Ein Gutachter wird weder von Mutter noch vom Vater beauftragt, sondern immer nur vom Gericht.

Der Gutachter ist dadurch vom Konflikt unabhängig und ausschließlich den gerichtlichen Auftrag gebunden. Er muss die Fragen beantworten, die ihm vom Gericht gestellt wurden – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Können Eltern den Gutachter ablehnen?

Ja, das ist möglich. Wenn du als Partei eine Befangenheit vermutest – das also zum Beispiel der Gutachter vorher schon mit deinem Fall zu tun hatte oder persönliche Beziehungen zu einer Partei bestehen – kannst du den Gutachter ablehnen. Das regelt der § 406 der Zivilprozessordnung.

Allerdings musst du dafür konkrete Gründe nennen. Ein allgemeines Unbehagen reicht nicht aus.

Wie wird das Gutachten geprüft?

Wichtig zu wissen ist: Das Gericht prüft das Gutachten später auf seine Nachvollziehbarkeit und die methodische Qualität – nicht auf irgendwelche inhaltlichen Gefälligkeiten. Es geht also nicht darum, ob das Gutachten einer Partei gefällt, sondern ob fachlich (!) sauber gearbeitet wurde.

Ein gutes Gutachten muss transparent / sichtbar machen,

- wie der Gutachter zu seinen Schlussfolgerungen gekommen sind.

- Die verwendeten Methoden müssen klar benannt werden und

- die Ergebnisse müssen nachvollziehbar dargestellt werden.

KAPITEL 3: DIE PSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE

Lass uns mal betrachten, wie ein Gutachter eigentlich arbeitet. Denn auch wenn er frei in seinem methodischen Vorgehen ist, so arbeiten sie keinesfalls willkürlich, sondern folgen klaren wissenschaftlichen Standards.

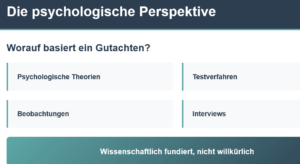

Worauf basiert ein Gutachten?

Worauf basiert ein Gutachten?

Der Gutachter arbeitet auf Basis von:

- Psychologischen Theorien – zum Beispiel Bindungstheorie, Entwicklungspsychologie

- Testverfahren – standardisierte psychologische Tests

- Beobachtungen – direktes Erleben der Interaktionen z.B. zwischen den Eltern (§163/2 FamFG) oder die Interaktion zwischen Eltern und Kind.

- Interviews – ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten

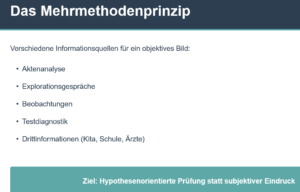

- Das Mehrmethodenprinzip

Ein gutes Gutachten beruht auf dem sogenannten Mehrmethodenprinzip. Was bedeutet das? Es werden verschiedene Informationsquellen kombiniert, um zu einem möglichst objektiven und vollständigen Bild zu kommen.

Ein gutes Gutachten beruht auf dem sogenannten Mehrmethodenprinzip. Was bedeutet das? Es werden verschiedene Informationsquellen kombiniert, um zu einem möglichst objektiven und vollständigen Bild zu kommen.

Dazu gehören:

- Aktenanalyse

Der Gutachter liest alle ihm vorliegenden Dokumente – Gerichtsakten, frühere Stellungnahmen, ärztliche Berichte. - Explorationsgespräche

Das sind ausführliche Interviews mit den Eltern, manchmal auch mit anderen Bezugspersonen wie Großeltern oder dem neuen Partner. - Beobachtungen

Der Gutachter beobachtet, wie Eltern und Kind miteinander umgehen – in alltäglichen Situationen oder in speziell strukturierten Settings. - Testdiagnostik

Es werden psychologische Tests eingesetzt, zum Beispiel Fragebögen zur Erziehungsfähigkeit oder zur psychischen Belastung. - Drittinformationen

Berichte von Kita, Schule, Kinderärzten oder Therapeuten können wichtige Hinweise geben.

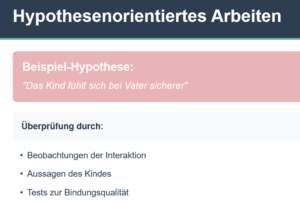

Hypothesenorientiertes Arbeiten

Ein seriöser Gutachter arbeitet hypothesenorientiert. Was heißt das konkret?

Ein seriöser Gutachter arbeitet hypothesenorientiert. Was heißt das konkret?

Er formuliert zu Beginn eine Hypothese – also eine Annahme, die er überprüfen möchte. Zum Beispiel:

„Das Kind fühlt sich beim Vater emotional sicherer als bei der Mutter.”

Diese Hypothese wird dann systematisch überprüft – durch Beobachtungen, Aussagen des Kindes, Tests zur Bindungsqualität. Es geht nicht um subjektive Eindrücke wie „Der Vater wirkt sympathischer”, sondern um überprüfbare Befunde.

Am Ende wird die aufgeworfene Arbeits-Hypothese entweder bestätigt, widerlegt oder differenziert. Das Gutachten ist also keine Meinungsäußerung, sondern eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung.

KAPITEL 4: HÄUFIGE MISSVERSTÄNDNISSE

Lass uns mal drei häufige Missverständnisse, die ich immer wieder erlebe ansprechen und auch ausräumen.

Lass uns mal drei häufige Missverständnisse, die ich immer wieder erlebe ansprechen und auch ausräumen.

Missverständnis 1: Der Gutachter entscheidet über das Sorgerecht

Nein! Der Gutachter entscheidet nicht. Er liefert nur eine psychologische Entscheidungsgrundlage für das Gericht.

Die Entscheidung – ob zum Sorgerecht, zum Aufenthaltsbestimmungsrecht oder zum Umgangsrecht – trifft immer das Gericht. Der Richter oder die Richterin liest das Gutachten, hört sich die Argumente aller Beteiligten an und fällt dann eine Entscheidung auf der Grundlage aller ihm zur Verfügung stehenden Informationen.

Das Gutachten ist also ein wichtiger Baustein – aber eben nur einer von mehreren.

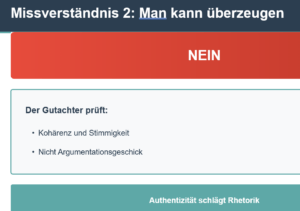

Missverständnis 2: Man kann den Gutachter „überzeugen”

Missverständnis 2: Man kann den Gutachter „überzeugen”

Nein. Ein Gutachter prüft die Aussagen auf ihre Kohärenz – ob sie stimmig sind zu allem anderen. Nicht das Argumentationsgeschick, sondern die Realität entscheidet.

Was bedeutet das? Der Gutachter schaut sich an, ob deine Aussagen in sich schlüssig sind. Ob sie zu dem passen, was man beobachten kann. Ob deine Erzählungen über mehrere Themen und Gespräche hinweg konsistent bleiben oder irgendwo anfangen, sich zu widersprechen.

Du kannst einen Gutachter nicht durch rhetorische Tricks oder geschliffene Formulierungen beeindrucken. Authentizität und Ehrlichkeit sind viel wichtiger als perfekte Antworten.

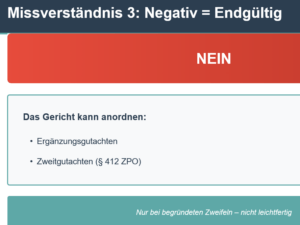

Missverständnis 3: Ein negatives Ergebnis ist endgültig

Missverständnis 3: Ein negatives Ergebnis ist endgültig

Nein. Das Gericht kann jederzeit ein Ergänzungsgutachten oder Zweitgutachten anordnen.

Wenn du oder dein Anwalt das Gefühl hast, dass das Gutachten methodische Mängel aufweist oder wichtige Aspekte nicht berücksichtigt wurden, könnt ihr das vorbringen. Das Gericht kann dann nach § 412 der Zivilprozessordnung ein weiteres Gutachten in Auftrag geben.

Allerdings sollte man nicht leichtfertig ein Zweitgutachten fordern. Es erhöht die Kosten, verlängert das Verfahren erheblich und sollte nur bei wirklich begründeten Zweifeln angestrebt werden.

KAPITEL 5: WAS DU ALS BETEILIGTER WISSEN SOLLTEST

Kommen wir hier zum praktischen Teil: Was bedeutet das alles für dich? Wie solltest du dich verhalten?

Kommen wir hier zum praktischen Teil: Was bedeutet das alles für dich? Wie solltest du dich verhalten?

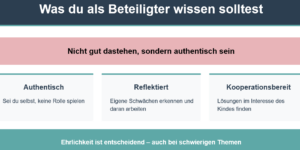

5.1. Nicht „gut dastehen”, sondern authentisch sein

Es geht nicht darum, irgendwie gut dazustehen, um sich und seine Position zu rechtfertigen. Sondern es geht vielmehr darum, authentisch, reflektiert und kooperationsbereit zu wirken.

Was heißt das nun konkret?

- Authentisch bedeutet: Sei immer du selbst wie du auch sonst zu deiner Umgebung – speziell deinen Kindern – bist. Verstell dich dabei möglichst nicht, auch wenn du noch so nervös bist. Der Beruf und die Ausbildung eines Gutachters zielen darauf ab, solche Masken, Rollenspiele oder ähnliche Unstimmigkeiten sehr schnell zu registrieren.

- Reflektiert bedeutet: Zeige, dass du über dich selbst nachdenken kannst und es auch in der Regel tust. Dass du nicht nur die Fehler beim anderen Elternteil siehst, sondern auch deine eigenen Schwächen kennst und daran arbeiten möchtest und es auch tust.

- Kooperationsbereit bedeutet: Signalisiere, dass du bereit bist, im Interesse des Kindes neue Lösungen zu finden – auch wenn sie nicht deinen Idealvorstellungen entsprechen.

5.2. Ehrlichkeit ist entscheidend

Ehrlichkeit ist entscheidend – auch bei schwierigen Themen. Vielleicht gab es in der Vergangenheit Momente, in denen du überfordert warst. Vielleicht hast du Fehler gemacht. Das ist menschlich.

Aber wenn du nun versuchst, solche Dinge zu verschweigen oder zu beschönigen, wird das fast immer negativ auffallen. Und dann leidet deine Glaubwürdigkeit.

Besser ist es, offen zu sagen: „Ja, diese Situation war schwierig. Ich habe damals nicht optimal reagiert. Aber ich habe daraus gelernt und mache es heute anders.”

5.3. Defensive oder manipulative Strategien werden erkannt

Das Gericht und der Gutachter erkennen defensive oder manipulative Strategien meist sehr schnell.

Was sind solche Strategien?

- Ständig den anderen Elternteil schlecht reden

- Informationen zurückhalten oder verfälschen

- Eine übertriebene Selbstdarstellung

- Der Versuch, das Kind zu beeinflussen, damit es bestimmte Aussagen macht

All das schadet einem am Ende mehr, als dass es zu irgendetwas nütze ist.

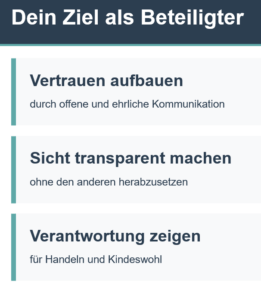

5.4. Dein Ziel sollte sein

5.4. Dein Ziel sollte sein

Dein Ziel sollte sein:

- Vertrauen aufbauen – durch eine offene und ehrliche Kommunikation

- Die eigene Sicht transparent offenlegen – ohne den anderen Elternteil dabei herabzusetzen

- Verantwortung zeigen – für das eigene Handeln und vor allem für das Wohl des Kindes

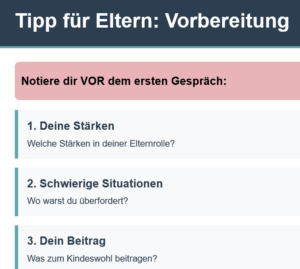

TIPPS FÜR ELTERN

Ich empfehle dir, schon vor dem ersten Gespräch mit dem Gutachter folgende Fragen für dich zu beantworten und schriftlich zu notieren. Denn beim Gespräch wirst du in aller Regel so nervös sein, dass du dich nicht mehr gut an deine Vorbereitung erinnern wirst:

Ich empfehle dir, schon vor dem ersten Gespräch mit dem Gutachter folgende Fragen für dich zu beantworten und schriftlich zu notieren. Denn beim Gespräch wirst du in aller Regel so nervös sein, dass du dich nicht mehr gut an deine Vorbereitung erinnern wirst:

- Welche Stärken siehst du in deiner Elternrolle?

Was kannst du deinem Kind besonders gut geben? Vielleicht Geborgenheit, Struktur, Kreativität, Humor? - Welche Situationen waren in der Vergangenheit für dich schwierig?

Wo bist du an deine Grenzen gestoßen? Was hat dich überfordert? - Was willst du konkret zum Wohl des Kindes beitragen?

Was ist dein Plan? Wie stellst du dir die Zukunft vor – realistisch und im Interesse des Kindes? - Wie würdest du die Form deiner Erziehung bezeichnen? Autoritär? Laissez fair? Demokratisch? Oder vielleicht autoritativ?

Diese Selbstreflexion hilft dir, im Gespräch klarer und souveräner zu sein.

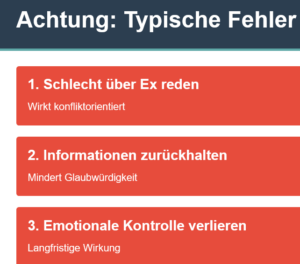

ACHTUNG: TYPISCHE FEHLER

Ich möchte dich auch vor ein paar typischen Fehlern warnen, die ich immer wieder beobachte:

Ich möchte dich auch vor ein paar typischen Fehlern warnen, die ich immer wieder beobachte:

Fehler 1: Über den anderen Elternteil schlecht reden

Überlastete Eltern neigen öfter als andere dazu, den anderen Elternteil ausführlich zu kritisieren. Das Problem: So wirkt nicht souverän, sondern konflikthaft. Da besteht schnell die Gefahr, als Querulant eingestuft zu werden.

Besser ist es, sachlich zu bleiben: „Ich sehe bestimmte Dinge anders als der Vater/die Mutter. Aber ich weiß auch, dass er/sie das Kind liebt und sich bemüht.“

Fehler 2: Informationen zurückhalten oder verschleiern

Wenn du versuchst, unangenehme Wahrheiten zu verstecken, wird das früher oder später sowieso auffallen. Und dann leidet deine Glaubwürdigkeit wirklich massiv.

Sei lieber von Anfang an offen – das stärkt deine Position.

Fehler 3: Emotionale Kontrolle verlieren

Ich verstehe, dass so Situation, in der man in der Gefahr steht, das Verhältnis zu und mit seinem Kind durch die Beurteilung Außenstehender verändert zu bekommen, sehr belastend ist. Aber in einem Gutachtenverfahren kommt auch es darauf an, selbst unter Stress halbwegs ruhig und reflektiert zu bleiben.

Kurzfristige Wut oder emotionale Ausbrüche könnten große langfristige Wirkung haben. Ein Gutachter schaut ganz besonders hin, wie du mit Stress umgehst – denn das ist ein Hinweis darauf, wie du in schwierigen Erziehungssituationen – ohne Beobachtung – reagieren würdest.

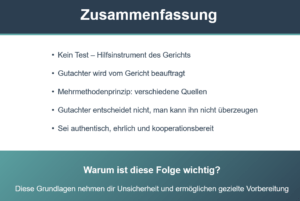

ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGE

Was konnten wir in dieser Folge 1 als Take-Home-Message mitnehmen?

Was konnten wir in dieser Folge 1 als Take-Home-Message mitnehmen?

- Ein familienpsychologisches Gutachten ist kein Test, den man besteht oder durchfällt. Es ist ein Hilfsinstrument des Gerichts, um das Kindeswohl besser einschätzen zu können.

- Der Gutachter wird vom Gericht beauftragt, nicht von Vater oder Mutter und schon gar nicht vom Jugendamt. Er ist unabhängig und arbeitet nach klaren wissenschaftlichen Standards. Siehe hierzu FamRZ 2015 Heft 23: „Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht“

- Ein gutes Gutachten basiert auf dem Mehrmethodenprinzip: Akten, Gespräche, Beobachtungen, Tests und Drittinformationen werden kombiniert.

- Häufige Missverständnisse: Der Gutachter entscheidet nicht, man kann ihn nicht „überzeugen”, und ein negatives Ergebnis ist nicht endgültig.

- Für den Beteiligten zählt: Sei authentisch, ehrlich und kooperationsbereit. Vermeide es, schlecht über den anderen Elternteil zu reden oder Informationen zu verschleiern.

- Warum ist dieses Thema so wichtig in dieser Reihe?

Diese erste Folge ist wie ein Grundeckstein und legt ein Fundament für alle weiteren Themen. Wenn du verstehst, was ein familienpsychologisches Gutachten wirklich ist und wie es funktioniert, kannst du dich viel gezielter darauf vorbereiten.

Du weißt jetzt, dass es nicht darum geht, eine Rolle zu spielen, sondern authentisch zu sein. Und du weißt, dass der Gutachter nach klaren Kriterien arbeitet – nicht nach Sympathie oder Bauchgefühl.

Dieses Wissen nimmt dir hoffentlich schon mal einen großen Teil einer eventuellen Unsicherheit.

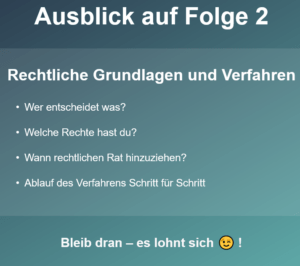

AUSBLICK AUF FOLGE 2

In der nächsten Folge sprechen wir über die rechtlichen Grundlagen und den formalen Ablauf eines familienpsychologischen Gutachtens.

In der nächsten Folge sprechen wir über die rechtlichen Grundlagen und den formalen Ablauf eines familienpsychologischen Gutachtens.

Die Kernfragen der nächsten Folge sind:

- Wer entscheidet eigentlich was?

- Welche Rechte hast du als Beteiligter?

- Wann solltest du unbedingt rechtlichen Rat hinzuziehen?

- Wie läuft ein familiengerichtliches Verfahren Schritt für Schritt ab?

Wenn du die rechtliche Logik verstehst, kannst du viel besser einschätzen, an welchen Stellen du aktiv werden kannst – und wo du einfach abwarten musst.

Also: Bleib dran, und wir sehen uns in der nächsten Folge!

FACHLICHE QUELLEN (zur Information)

Alle Inhalte dieser Folge basieren auf aktuellen, wissenschaftlich fundierten Quellen:

- BMJV (2019): Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht

- Salzgeber, J. (2021): Familienpsychologische Gutachten in der Praxis

- Zumbach, J. (2023): Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren (Hogrefe)

- Volbert, R. & Steller, M. (2022): Aussagepsychologie und familienrechtliche Begutachtung

- Borth, H. (2024): Familiäre Bindungen und Kindeswohl

Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!

Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.

Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?

Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.

Steht ein familienpsychologisches Gutachten im Raum? Meine Unterstützung als beratender Beistand

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …

- Was ist, wenn eine Persönlichkeitsstörung, eine Drogenvergangenheit oder andere Probleme die Situation begleiten?

- Ist eine Kommunikation mit dem Ex-Partner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Ängste irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Meine Unterstützung als Beistand nach §13 SGB X und §12 FamFG :

Es ist durch das Gesetz klar geregelt, dass sich jede Person im Familien-Verfahren sowohl vor den Ämtern als auch vor Gerichten (Ausnahme: alle finanziellen Angelegenheiten) durch einen Beistand begleiten lassen kann.

Diese Möglichkeit wird leider noch viel zu wenig genutzt, da sie auch in den Jugendämtern kaum bekannt und nicht gerade populär ist. Eigentlich nachvollziehbar, da sich die gesamte familiale Intervention einschließlich der Familiengerichte gerne im familiären Verfahren unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit bequem einrichtet.

Buchen Sie sich gerne auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus