Dissoziation als Überlebensstrategie – Wenn das Gehirn auf Notbetrieb schaltet

Einstieg

David Livingstone beschrieb in seinem Werk „Missionary Travels and Researches in South Africa (1857)“ wie er von einem Löwen angegriffen wurde, dennoch keine Schmerzen fühlte.

David Livingstone beschrieb in seinem Werk „Missionary Travels and Researches in South Africa (1857)“ wie er von einem Löwen angegriffen wurde, dennoch keine Schmerzen fühlte.

Zitat: „I heard the shout of my men as the lion seized me by the shoulder… I felt no sense of pain, nor fear, nor even the consciousness of terror; only a sort of dreamlike stillness.“ (Livingstone, 1857, p. 13)

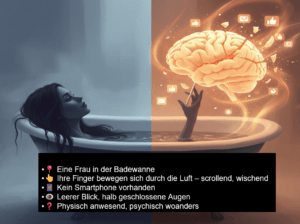

Und jetzt, stell dir ein völlig anderes Bild einmal in Ruhe vor: Eine Frau mittleren Alters, sitzt alleine in ihrer Badewanne. Ihr Blick ist auf ihre Hand gerichtet und ihre Finger bewegen sich rhythmisch durch die Luft … irgendwie scrollend, wischend oder tippend. Das alles erscheint, als würde sie ein Smartphone bedienen. Das Problem ist nur: 👉 Da ist kein Smartphone! Ihre Augen sind halb offen und halb geschlossen. Ihr Blick geht in die Unendliche Leere. Sie ist physisch anwesend, aber psychisch … woanders.

Und jetzt, stell dir ein völlig anderes Bild einmal in Ruhe vor: Eine Frau mittleren Alters, sitzt alleine in ihrer Badewanne. Ihr Blick ist auf ihre Hand gerichtet und ihre Finger bewegen sich rhythmisch durch die Luft … irgendwie scrollend, wischend oder tippend. Das alles erscheint, als würde sie ein Smartphone bedienen. Das Problem ist nur: 👉 Da ist kein Smartphone! Ihre Augen sind halb offen und halb geschlossen. Ihr Blick geht in die Unendliche Leere. Sie ist physisch anwesend, aber psychisch … woanders.

Was wir hier beobachten, ist keine Szene aus einem Psychothriller. Es ist Dissoziation. Eine reale, messbare Reaktion des Gehirns auf eine Vergangenheit, die zu überwältigend war, um sie zu verarbeiten.

1. K-PTBS – Mehr als “nur” Trauma?

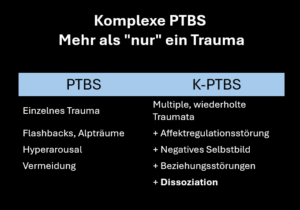

Wenn wir den Begriff einer Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung verwenden – kurz K-PTBS genannt – dann sprechen wir nicht mehr über ein einzelnes traumatisches Ereignis. Das sind dann unendlich viele Mikro-Erfahrungen, die oft sogar über Jahre hinweg erduldet werden mussten. Wir sprechen dann über Kindheiten, die nur so von Distanz und Vernachlässigung strotzen. Von dauerhaftem seelischem und leider oft auch körperlichem Missbrauch. Von einer Gewaltspirale, die sich immer und immer wieder wiederholt hat.

Wenn wir den Begriff einer Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung verwenden – kurz K-PTBS genannt – dann sprechen wir nicht mehr über ein einzelnes traumatisches Ereignis. Das sind dann unendlich viele Mikro-Erfahrungen, die oft sogar über Jahre hinweg erduldet werden mussten. Wir sprechen dann über Kindheiten, die nur so von Distanz und Vernachlässigung strotzen. Von dauerhaftem seelischem und leider oft auch körperlichem Missbrauch. Von einer Gewaltspirale, die sich immer und immer wieder wiederholt hat.

Die klassische PTBS wurde erstmals 1980 als Diagnose in den DSM-III integriert. Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ein Klassifikationssystem für psychische Störungen). Diese PTBS ist den meisten von uns sehr gut bekannt. Das sind dann die Flashbacks, die Alpträume und vor allem das ständige „On-Alert“ sein, diese „Cortisol geschwängerte“ andauernde Alarmbereitschaft.

Eine K-PTBS geht jedoch sehr viel tiefer in die Seele hinein. Sie packt da an, wo die Fundamente unserer Persönlichkeit liegen. Der ICD-11 – die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – beschreibt es sehr deutlich: 👉 Von K-PTBS Betroffene kämpfen nicht nur mit ihren überwältigen Erinnerungen – sie kämpfen in erster mit sich selbst. Damit ist Fähigkeit, Gefühle zu regulieren gemeint. Ihr Selbstbild, das von Scham und Wertlosigkeit immer wieder katastrophal in Frage gezogen wird. Und nicht zuletzt kämpfen sie mit einer massiven Unfähigkeit, stabile und gesunde Beziehungen aufzubauen.

Und mittendrin finden wir immer wieder eine körperlich / geistige Reaktion: die Dissoziation.

2. Dissoziation – Notausgang des Gehirns

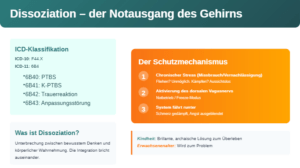

Die Dissoziation im Bereich der PTBS und der K-PTBS wird im ICD10 mit F44.X und im ICD11 mit 6B4 bezeichnet.

Die Dissoziation im Bereich der PTBS und der K-PTBS wird im ICD10 mit F44.X und im ICD11 mit 6B4 bezeichnet.

- Posttraumatische Belastungsstörung (6B40)

- Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (6B41)

- Verlängerte Trauerreaktion (6B42)

- Anpassungsstörung (6B43)

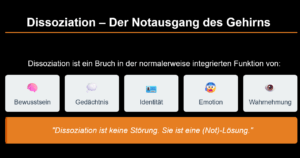

Aber was verstehen wir unter einer Dissoziation eigentlich? Einfach erklärt ist sie eine Unterbrechung zwischen unserem bewussten Denken und unserer körperlichen Wahrnehmung. Mit Sicherheit kennst du Sätze wie „da rutscht mir das Herz in die Hose“ oder „mir schnürt es den Magen zu“ etc…

Normalerweise arbeiten diese beiden Bereiche nahtlos integriert zusammen. Aber bei einer Dissoziation bricht diese Verbindung / diese Integration auseinander und wird zu einer Dissoziation.

Normalerweise arbeiten diese beiden Bereiche nahtlos integriert zusammen. Aber bei einer Dissoziation bricht diese Verbindung / diese Integration auseinander und wird zu einer Dissoziation.

Das klingt nicht nur dramatisch, das ist es oft auch. Wichtig hierbei ist aber, dass eine Dissoziation definitiv keine Störung, sondern erst einmal eine Lösung darstellt.

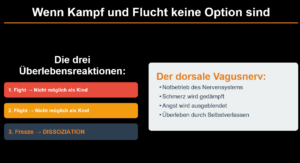

Zum Vergleich: Versuch dir ein Kind vorzustellen, das einem chronischem Stress ausgesetzt ist. Eventuell Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung. Was könnte es tun? Fliehen? Unmöglich! Kämpfen? Als Kind? Völlig aussichtslos!

Zum Vergleich: Versuch dir ein Kind vorzustellen, das einem chronischem Stress ausgesetzt ist. Eventuell Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung. Was könnte es tun? Fliehen? Unmöglich! Kämpfen? Als Kind? Völlig aussichtslos!

Was kann unser Gehirn dann noch machen? Es legt einen weiteren Schalter um und aktiviert den sogenannten dorsalen Vagusnerv – unseren Notbetrieb oder auch Freeze-Modus genannt. Das System fährt dann gezielt runter, der Schmerz wird gedämpft und die Angst ausgeblendet. Das Kind überlebt, indem es sich selbst bildlich gesprochen verlässt.

Diese Lösung ist brillant und gleichzeitig sehr archaisch – gehört zu den ursprünglichsten Schichten unserer Persönlichkeit. Aber was in der Kindheit eine fast schon perfekte Lösung war, stellt sich später beim Erwachsenen als ein Problem dar.

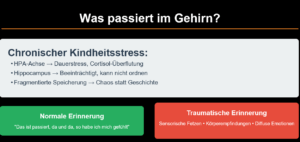

2.1. Die Neurobiologie dahinter – warum Dissoziation entsteht

Lass uns kurz in das Thema der Neurowissenschaft eintauchen, ich verspreche auch, dass wir es nicht allzu technisch werden lassen.

Lass uns kurz in das Thema der Neurowissenschaft eintauchen, ich verspreche auch, dass wir es nicht allzu technisch werden lassen.

Dauerhafter, chronischer Stress in der Kindheit überflutet das noch junge neuronale System. Die HPA-Achse – unser biologisches Alarmsystem bestehend aus dem Hypothalamus, der Hypophyse (Pituitary) und den Nebennieren (Adrenalen) – läuft permanent auf Hochtouren. Das Stresshormon Cortisol wird immer und immer wieder ausgeschüttet und dadurch passiert dann etwas folgenschweres: Der Hippocampus – und da besonders der linke – unser Gedächtnisarchiv, wird beeinträchtigt.

Normalerweise sortiert der Hippocampus unsere täglichen Erlebnisse ein: “Das ist dort an dem Ort zu der und der Zeit mit dem und dem passiert, und so habe ich mich dabei gefühlt.” Das ist ein Narrativ, eine zusammenhängende Geschichte.

Aber ein Trauma wird komplett anders „abgespeichert“ … wobei wir das Wort „Abspeichern“ vielleicht durch „Ablegen“ ersetzen sollten. Die normale Integration gelingt nicht. Stattdessen bleiben nur zerstückelte oder fragmentierte Spuren einer Erinnerung zurück: sensorische Fetzen, abgespaltene Körperempfindungen, nicht greifbare diffuse Emotionen. Alles also keine Geschichte, sondern nur pures Chaos.

Und die Dissoziation? Diese Trennung zwischen Geist und Körper? Sie kommt Mal wieder völlig ihrer Uraufgabe nach, indem sie dieses Chaos vom Bewusstsein fernhält. Ähnlich einer Firewall, verhindert sie, dass das bewusste Selbst von diesen Fragmenten geflutet und damit überfordert wird.

2.2. Die empirische Evidenz – was die Forschung sagt

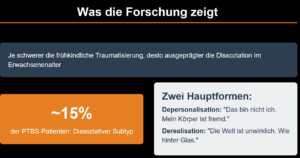

Die forschende Wissenschaft ist sich hier erstaunlich sicher. Studie um Studie zeigt, dass – Je schwerer und langanhaltender eine frühkindliche Traumatisierung – besonders möchte ich hier den emotionalen Missbrauch und die Vernachlässigung erwähnen – umso deutlicher, ausgeprägter zeigen sich die dissoziativen Symptome im Erwachsenenalter.

Die forschende Wissenschaft ist sich hier erstaunlich sicher. Studie um Studie zeigt, dass – Je schwerer und langanhaltender eine frühkindliche Traumatisierung – besonders möchte ich hier den emotionalen Missbrauch und die Vernachlässigung erwähnen – umso deutlicher, ausgeprägter zeigen sich die dissoziativen Symptome im Erwachsenenalter.

Menschen mit einer K-PTBS dissoziieren nachweislich häufiger und intensiver als Personen mit einer „einfachen PTBS“ oder anderen psychischen Erkrankungen. Besonders die Forschungen von Vincent Felitti möchte ich hier erwähnen. Anhand von über 17.000 einzeln erhobenen Daten und dem Vergleich mit vielen weiteren tausenden von Versicherten-Daten aus der Versichertengemeinschaft von Kaiser Permanente aus den USA ergab sich ein erschreckend eindeutiges Bild. Näheres kann man auf Wikipedia unter ACE-Studie oder in dem sehr fundierten Buch des Traumaforschers Bessel van der Kolk „verkörperter Schrecken“ nachlesen.

Interessant ist auch, was die aktuelle Forschung zeigt. Und zwar dass bei etwa 15 Prozent der Menschen mit PTBS diagnostizierten Menschen ein dissoziativer Subtyp vorliegt, der durch eine besonders ausgeprägte Depersonalisation und Derealisation gekennzeichnet ist. Diese Menschen haben nicht nur deutlich mehr Traumata erlebt – sie hatten auch schwierigere Kindheitsbedingungen, eine höhere Rate psychischer Erkrankungen bei den Eltern und aktuell eine deutlich höhere Neigung zu Suizidalität.

Wir kennen zwei Hauptformen:

- Depersonalisation – die Dissoziation nach innen: “Das bin nicht ich. Das kann gar nicht mein Körper sein, denn der fühlt sich für mich vollkommen fremd an.”

- Derealisation – die Dissoziation nach außen: “Die Welt um mich herum ist unwirklich. Ich fühle mich wie hinter Glas.”

Beide Formen der Dissoziation erfüllen ein und demselben Zweck: emotionale Distanz. Oder in anderen Worten: „Überleben durch Abspaltung“.

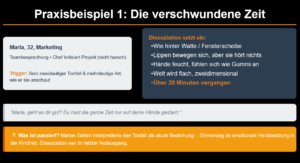

Praxisbeispiel 1: Die verschwundene Zeit Lass uns ein anonymisiertes, abgewandeltes Fallbeispiel zur Veranschaulichung heranziehen. Nennen wir unsere Protagonistin einfach mal Maria. Sie ist 32, arbeitet im Marketing. Eines Tages sitzt sie wie gewöhnlich in einer der vielen Teambesprechungen. Dann passiert es wieder: Ihr Chef kritisiert eines ihrer Projekte – nicht sonderlich harsch… Wäre da nicht sein zweideutiger Tonfall, und die mehrdeutige Art, wie er sie vor allen anderen anschaut…

Lass uns ein anonymisiertes, abgewandeltes Fallbeispiel zur Veranschaulichung heranziehen. Nennen wir unsere Protagonistin einfach mal Maria. Sie ist 32, arbeitet im Marketing. Eines Tages sitzt sie wie gewöhnlich in einer der vielen Teambesprechungen. Dann passiert es wieder: Ihr Chef kritisiert eines ihrer Projekte – nicht sonderlich harsch… Wäre da nicht sein zweideutiger Tonfall, und die mehrdeutige Art, wie er sie vor allen anderen anschaut…

Und dann? Dann ist Maria innerlich plötzlich nicht mehr im Raum. Wie hinter Watte, oder hinter einer Fensterscheibe sieht sie noch die Lippen ihres Chefs wie sie sich bewegen. Hören kann sie aber nichts mehr. Ihre Hände werden feucht, fühlen sich an wie Gummi. Die Welt wird immer flacher, irgendwie zweidimensional.

Als sie irgendwann wieder „zu sich kommt“, sind mehr als 20 Minuten vergangen. Einer ihrer Kollegen fragt: „Maria, geht es dir gut? Du hast die ganze Zeit nur auf deine Hände gestarrt.“

Was ist hier passiert? Marias Gehirn hat den kritischen Tonfall ihres Chefs als akute Bedrohung interpretiert – weil es an eine Erinnerung vor vielen Jahren erinnert wurde. An eine tief emotionale Herabsetzung in ihrer Kindheit. Und die Dissoziation war heute – wie damals auch – ihr letzter Notausgang.

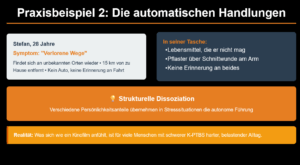

Praxisbeispiel 2: Die automatischen Handlungen Oder nehmen wir einen anderen Protagonisten. Nennen wir ihn Stefan. Er ist 28 Jahre alt und findet sich manchmal an Orten wieder, bei denen er sich einfach nicht erinnern kann, wie er dort hingekommen sein könnte. Einmal steht er vor einem Supermarkt, über 15 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Er kam ohne Auto und hat auch keinerlei Erinnerung an eine Fahrt mit der Bahn oder einem Taxi.

Oder nehmen wir einen anderen Protagonisten. Nennen wir ihn Stefan. Er ist 28 Jahre alt und findet sich manchmal an Orten wieder, bei denen er sich einfach nicht erinnern kann, wie er dort hingekommen sein könnte. Einmal steht er vor einem Supermarkt, über 15 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Er kam ohne Auto und hat auch keinerlei Erinnerung an eine Fahrt mit der Bahn oder einem Taxi.

In seiner Tasche befinden sich Lebensmittel, die er noch gar nicht mal mag. Auf seinem Arm ein frisches Pflaster über einer Schnittwunde, an die er sich ebenfalls nicht erinnern kann.

Stefan leidet unter einer strukturellen Dissoziation. Damit ist gemeint, dass verschiedene Anteile seiner Persönlichkeit in Stresssituationen die autonome Führung übernehmen. Was sich für dich vielleicht wie ein Kinofilm anfühlt, ist für viele Menschen mit schwerer K-PTBS harter, belastender Alltag.

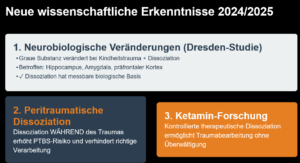

2.3. Aktuelle Forschung: Neue Erkenntnisse aus 2024/2025

Die Forschung über das Thema PTBS und K-PTBS steht zum Glück bis heute nicht still. Und ich denke, dass wir trotz aller Fortschritte immer noch am Anfang einer langen Forschungskette stehen. Selbst in den letzten Monaten der Jahre 2024 und 2025 sind noch bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielt worden. Ich möchte nur mal drei dieser spannenden aktuellen Entwicklungen hier kurz vorstellen:

Die Forschung über das Thema PTBS und K-PTBS steht zum Glück bis heute nicht still. Und ich denke, dass wir trotz aller Fortschritte immer noch am Anfang einer langen Forschungskette stehen. Selbst in den letzten Monaten der Jahre 2024 und 2025 sind noch bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielt worden. Ich möchte nur mal drei dieser spannenden aktuellen Entwicklungen hier kurz vorstellen:

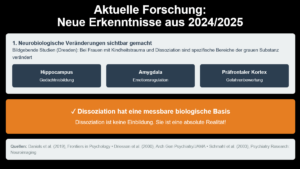

2.3.1. Neurobiologische Veränderungen sichtbar gemacht

Bildgebende Studien (Röntgen, Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT)) aus Dresden zeigen: Bei untersuchten Frauen, die ein Kindheitstraumata oder eine lange traumatische Zeit in Ihrer Kindheit durchlebt und überlebt haben und auch als erwachsene Person unter Dissoziation leiden, sind bestimmte / spezifische Bereiche der grauen Substanz im Gehirn verändert. Besonders betroffen hiervon sind: der Hippocampus, die Amygdala und Bereiche des präfrontalen Kortex. Diese Strukturen sind zentral verantwortlich für die Gedächtnisbildung, die Emotionsregulation und die Gefahrenbewertung einer Situation.

Bildgebende Studien (Röntgen, Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT)) aus Dresden zeigen: Bei untersuchten Frauen, die ein Kindheitstraumata oder eine lange traumatische Zeit in Ihrer Kindheit durchlebt und überlebt haben und auch als erwachsene Person unter Dissoziation leiden, sind bestimmte / spezifische Bereiche der grauen Substanz im Gehirn verändert. Besonders betroffen hiervon sind: der Hippocampus, die Amygdala und Bereiche des präfrontalen Kortex. Diese Strukturen sind zentral verantwortlich für die Gedächtnisbildung, die Emotionsregulation und die Gefahrenbewertung einer Situation.

Graue Substanz (Substantia grisea) | Weiße Substanz (Substantia alba) |

Besteht hauptsächlich aus Nervenzellkörpern (Soma), Dendriten, Synapsen und Gliazellen | Besteht hauptsächlich aus myelinisierten Axonen – also Nervenfasern, die Signale weiterleiten |

Funktion: Informationsverarbeitung, „Denken“, „Fühlen“, „Planen“ | Funktion: Informationsweiterleitung zwischen verschiedenen Hirnregionen |

Farbe: Grau, weil kaum Myelin vorhanden ist (Myelin ist weißlich) | Farbe: Weiß, wegen des fetthaltigen Myelins, das die Nervenfasern umhüllt |

Beispielregionen: Großhirnrinde (Cortex), Basalganglien, Thalamus, Hippocampus | Beispielregionen: Corpus callosum (Balken), innere Kapsel, Nervenbahnen zwischen Kortex und Rückenmark |

So etwas ist absolut nicht nur akademisch interessant! Es zeigt nämlich, dass Dissoziation eine messbare, biologische Basis hat. Dissoziation ist keine Einbildung. Sie ist eine absolute Realität!

Quellen hierzu:

- Daniels et al. (2019), Frontiers in Psychology

- Driessen et al. (2000), Arch Gen Psychiatry/JAMA

- Schmahl et al. (2003), Psychiatry Research: Neuroimaging

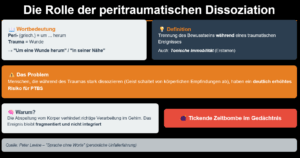

2.3.2. Die Rolle der peritraumatischen Dissoziation

Das Wort „peritraumatisch“ setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Zum einen „peri-„das ist griechisch und bedeutet um …. Herum. Und zum anderen aus dem Wort „Trauma“ das für „Wunde“ steht. Wörtlich wird damit etwas „um eine Wunde herum“ oder „in seiner Nähe“ beschrieben.

Das Wort „peritraumatisch“ setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Zum einen „peri-„das ist griechisch und bedeutet um …. Herum. Und zum anderen aus dem Wort „Trauma“ das für „Wunde“ steht. Wörtlich wird damit etwas „um eine Wunde herum“ oder „in seiner Nähe“ beschrieben.

Eine peritraumatische Dissoziation beschreibt deshalb eine Trennung des Bewusstseins während eines traumatischen Ereignisses. Wie weiter vorne bereits beschrieben, haben sie das Gefühl, irgendwie neben sich zu stehen und das Geschehen ähnlich einem Roboter völlig emotionstaub zu begegnen. Solch ein Erstarren wird auch tonische Immobilität genannt.

Metaanalysen (siehe Quellen am Ende) zeigen immer wieder, dass Menschen, die während eines traumatischen Ereignisses stark dissoziieren – der Moment, an dem sich ihr Geist / ihr Denken während des Traumas von allen körperlichen Empfindungen abschaltet – ein deutlich erhöhtes Risiko haben, später eine PTBS zu entwickeln. Siehe auch die persönliche Unfallerfahrung des Traumaforschers Peter Levine, aufgeschrieben in seinem Buch „Sprache ohne Worte“.

Diese Dissoziation / diese Abspalten vom Körper in dem Moment wo es passiert, genau das verhindert, dass das Ereignis richtig im Gehirn verarbeitet wird. Es bleibt bis zu seiner korrekten Verarbeitung dauerhaft fragmentiert und nicht integriert. Das kann man durchaus mit einer tickenden Zeitbombe im Gedächtnis beschreiben.

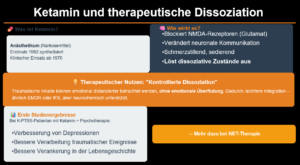

2.3.3. Ketamin und therapeutische Dissoziation

Das Thema Ketamin finde ich persönlich besonders faszinierend. Forschende untersuchen derzeit, ob Ketamin – ein Medikament, das kontrollierte dissoziative Zustände erzeugt – in der Traumatherapie helfen kann.

Das Thema Ketamin finde ich persönlich besonders faszinierend. Forschende untersuchen derzeit, ob Ketamin – ein Medikament, das kontrollierte dissoziative Zustände erzeugt – in der Traumatherapie helfen kann.

Wir kennen Ketamin bislang eher als ein Anästhetikum (Narkosemittel), das 1962 erstmals synthetisiert und ab 1970 klinisch eingesetzt wurde.

Kurz gesagt:

- Es blockiert bestimmte Glutamatrezeptoren (NMDA-Rezeptoren).

- Dadurch verändert es die neuronale Kommunikation zwischen Thalamus, Kortex und limbischem System.

- Es wirkt schmerzstillend, sedierend – und kann dissoziative Zustände auslösen.

Ketamin kann in der Psychotherapie eine „kontrollierte Dissoziation“ erzeugen. Durch diese kann man traumatische Inhalte emotional distanzierter zu betrachten, ohne in eine emotionale Überflutung zu geraten. Dadurch kann – so der Gedanke der Forscher – eine leichtere Integration stattfinden – ähnlich wie bei EMDR oder IFS-Arbeit (Internal Family Systems), hier eben neurochemisch unterstützt.

Erste Studien zeigen: Bei Menschen mit einer diagnostizierten K-PTBS, die zusätzlich zu ihrer Psychotherapie Ketamin erhielten, verbesserten sich nicht nur Depressionen, sondern auch ihre Fähigkeit, traumatische Ereignisse besser zu verarbeiten und in ihrer Lebensgeschichte zu verankern. Was ich damit genau meine, werde ich in dem Bereich der NET-Therapie noch intensiver ansprechen

Zurück zur Badewanne – den Fall „verstehen“Erinnerst du dich noch an unsere Frau in der Badewanne? Lass uns dieses etwas sonderbare Verhalten jetzt mit unserem neuen vertieften Verständnis über Dissoziation noch einmal neu einordnen.

Dieses unsichtbare Smartphone-Scrollen ist alles andere als ein zufälliges Verhalten. Es ist eine hochspezifische dissoziative Reaktion. Eine Form der psychogenen Pseudo-Realität: Die Betroffene verlässt die gegenwärtige Situation – die vielleicht überwältigend, vielleicht einfach zu still, zu einsam, zu verletzlich ist – und taucht ein in eine Trancewelt.

Ganz nach Viktor Frankls berühmten Zitat: „Eine abnorme Reaktion auf eine abnorme Situation ist normales Verhalten.“ Nachzulesen in seinem Buch: …trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, 1946“

Die Badewanne könnte hier selbst als ein Trigger wirken. Vielleicht liegt es an diesem Ort der Nacktheit, der Verletzlichkeit, des Alleinseins, dass für jemanden mit einer Geschichte von Missbrauch oder Vernachlässigung solche Momente ihre alten, abgespaltenen Gefühle eines Ausgeliefertseins reaktivieren.

Das Scrollen? Es könnte ein Anker sein. Eine auto-hypnotische Technik / eine Übersprunghandlung, um die Aufmerksamkeit wegzulenken – von aufsteigenden Emotionen, von Körperempfindungen, von der Realität selbst. Ähnlich einer Katze, die sich urplötzlich anfängt zu lecken, wenn sie auf dem Esszimmertisch erwischt wurde.

3. Der Zusammenhang: Kindheitstrauma → Dissoziation

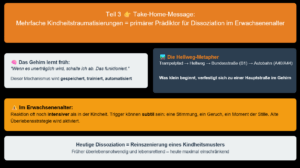

Was ist bis jetzt eine der wichtigsten Take-Home-Messages dieses Beitrages? Ich denke, wir haben hier einen besonderen, einen kausalen Kern kennengelernt: 👉 Mehrfache Traumatisierungen in der Kindheit sind der primäre Prädiktor für eine Dissoziation auch im Erwachsenenalter.

Was ist bis jetzt eine der wichtigsten Take-Home-Messages dieses Beitrages? Ich denke, wir haben hier einen besonderen, einen kausalen Kern kennengelernt: 👉 Mehrfache Traumatisierungen in der Kindheit sind der primäre Prädiktor für eine Dissoziation auch im Erwachsenenalter.

Das Gehirn eines Kindes hat früh im Leben gelernt: “Wenn es unerträglich wird, dann schalte ich einfach ab. Und genau das funktioniert.” Und dieser Mechanismus wird gespeichert. Trainiert. Automatisiert und setzt sich immer tiefer fest. Ähnlich einem germanischen Trampelpfad vor über 2000 Jahren, der später als Hellweg bekannt wurde. Zuerst ein Trampelpfad, heute teilweise sogar eine Bundesstraße (B1) und eine Autobahn (A40 und A44).

So auch bei unserem Gehirn. Was klein in frühen Jahren beginnt, reagiert Jahre später, im Erwachsenenalter, immer noch so – oft sogar noch intensiver als in der Kindheit. Und es reagiert auch dann, wenn der Stressor / der Trigger heute sehr subtil ist – eine bestimmte Stimmung, ein Geruch, ein Moment der Stille – immer ist es die aktivierte alte Überlebensstrategie.

Die heutige Dissoziation des Erwachsenen – auch die Dissoziation in der Badewanne – ist also eine Reinszenierung eines in der Kindheit erlernten Musters. Ein Muster, das früher hilfreich war und vielleicht auch Leben rettete, aber heute das Leben maximal einschränkt.

4. Der BDSM-Kontext – Kontrolle oder Reinszenierung?

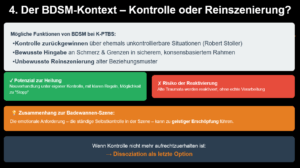

Ein Punkt, der in diesem Fall – die Frau in der Badewanne – noch erwähnt wurde: die Zugehörigkeit zur BDSM-Szene. Das alles ist Teil eines etwas komplexeren Themas, das wir darum ein wenig differenzierter betrachten sollten. Für Menschen mit K-PTBS kann BDSM verschiedene Funktionen erfüllen:

Ein Punkt, der in diesem Fall – die Frau in der Badewanne – noch erwähnt wurde: die Zugehörigkeit zur BDSM-Szene. Das alles ist Teil eines etwas komplexeren Themas, das wir darum ein wenig differenzierter betrachten sollten. Für Menschen mit K-PTBS kann BDSM verschiedene Funktionen erfüllen:

- Ein Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen – über Situationen, die in der Kindheit unkontrollierbar waren. Siehe hierzu die Forschungen von Robert Stoller zum Thema Perversion.

- Ein bewusstes sich dem Schmerz aussetzen, eine Hingabe und Grenzen setzen. Das alles aber nun in einem relativ sicheren, konsensbasierten Rahmen.

- Oder aber auch: eine unbewusste Reinszenierung alter Beziehungsmuster.

Die Forschung zeigt: Es gibt keinen einfachen klaren oder den einen primären Zusammenhang in dieser Thematik. Manche Betroffene finden in BDSM tatsächlich einen Weg, ihre damaligen traumatische Erfahrungen neu zu verhandeln – unter eigener Kontrolle, mit klaren Regeln, mit der Möglichkeit, jederzeit “Stopp” zu sagen. Das kann für einzelne heilsam sein.

Andere jedoch geraten dabei in Dynamiken, die ihre alten Traumata neu reaktivieren, ohne dass dabei eine echte Verarbeitung stattfindet.

Im Zusammenhang zu der dissoziativen Episode – der Szene der Frau in der Badewanne, die auf einem imaginierten Handy in der Luft scrollte – könnte es sein, dass die emotionale Anforderung – diese ständige Selbstkontrolle, die in der Szene gesucht wird – zu einer geistigen Erschöpfung führt.

Und wenn die Kontrolle nicht mehr aufrechtzuerhalten ist? Dann greift das System zur letzten Option: Dissoziation. Abspaltung. Verschwinden.

4.1. Die klinische und rechtliche Perspektive

Aus psychologisch, fachlicher Sicht können wir festhalten, dass das beobachtete Verhalten – dieses imaginäre Scrollen in Trance –ein hochgradig klinischer Verdacht auf eine akute dissoziative Episode im Rahmen einer K-PTBS ist.

Der kausale Zusammenhang zwischen einer frühkindlichen Traumatisierung und einer Dissoziation ist wissenschaftlich gründlich beweisbar. Die Dissoziation ist keine spontane Laune, und erst recht keine bewusste Simulation. Sie ist die direkte, biologisch-psychologische Folge einer Kindheit, die zu überwältigend war und sich nun in einer untypischen Handlung zeigt.

Und was bedeutet das alles nun: Nichts anderes als akuten Behandlungsbedarf. Dissoziation ist ein Symptom, das nach einer traumaspezifischen Psychotherapie schreit.

Es geht darum, die Erinnerungs-Fragmente zu integrieren, die Abspaltung zu überwinden und neue funktionale Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Alles eine Kernkompetenz der Traumatherapie.

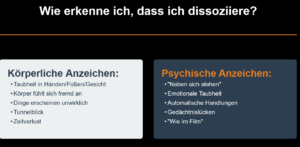

5.Wie erkenne ich, dass ich dissoziiere?

Das fatale an dieser Frage ist, dass viele Betroffene selber gar nicht bemerken, dass sie gerade dissoziieren. Es fühlt sich “normal” an – weil es schon so lange / so viele Jahre fester Bestandteil ihres Lebens ist. Hier sind darum mal ein paar typische Warnsignale:

Das fatale an dieser Frage ist, dass viele Betroffene selber gar nicht bemerken, dass sie gerade dissoziieren. Es fühlt sich “normal” an – weil es schon so lange / so viele Jahre fester Bestandteil ihres Lebens ist. Hier sind darum mal ein paar typische Warnsignale:

Körperliche Anzeichen:

- Taubheitsgefühle in Händen, Füßen oder im Gesicht

- Das Gefühl, neben sich zu stehen

- Tunnelblick oder verschwommenes Sehen

- Gedämpftes Hören, als wäre man unter Wasser

- Plötzliche Erschöpfung oder Benommenheit

Kognitive Anzeichen:

- Zeitverlust – “Wo waren die letzten 20 Minuten?”

- Automatisches Handeln ohne bewusste Kontrolle

- Das Gefühl, einen Film über sich selbst zu sehen

- Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder zu erinnern

Emotionale Anzeichen:

- Emotionale Taubheit – “Ich fühle gar nichts”

- Das Gefühl, unwirklich zu sein

- Die Welt erscheint flach, farblos, distanziert

- Keine Verbindung zu den eigenen Emotionen

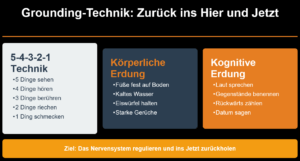

5.1. Wie komme ich aus einer Dissoziation wieder heraus? Praktische Grounding-Techniken

Das ist wohl die Frage, die viele Betroffene am allermeisten interessiert. Die gute Nachricht hierbei ist: Es gibt wirksame Techniken!

Das ist wohl die Frage, die viele Betroffene am allermeisten interessiert. Die gute Nachricht hierbei ist: Es gibt wirksame Techniken!

Wir nennen sie Grounding oder Erdung, weil sie uns helfen, wieder in der Gegenwart, im eigenen Körper, in der Realität zu landen.

5.1.1. Die 5-4-3-2-1-Technik

Das ist die wohl bekannteste und mit auch die wirksamste aller Methoden. Sie nutzt alle fünf Sinne, um einen Dissoziierten wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen:

Benenne und beschreibe laut (es geht aber auch lautlos / still im Kopf):

- 5 Dinge, die Du wirklich siehst im Detail. „Ich sehe eine blaue Tasse. Ich sehe einen Riss in der Wand. Ich sehe meine Hand…“

- 4 Dinge, die du körperlich spüren kannst: „Ich spüre meine Füße auf dem Boden. Ich spüre die Rückenlehne des Stuhls. Ich spüre meine Kleidung auf der Haut…“

- 3 Dinge, die du hören kannst: „Ich höre den Verkehr draußen. Ich höre meinen Atem. Ich höre das Summen des Kühlschranks…“

- 2 Dinge, die du riechen kannst, oder die du riechen könntest, wenn du schnuppern würdest

- 1 Ding, das du schmecken kannst, oder das du schmecken könntest.

Warum funktioniert so ein Vorgehen? Weil Dissoziation eine Trennung von den körperlichen Sinnen ist. Indem wir unsere Körpersinne bewusst aktivieren, bauen wir die Brücke zurück zur Realität.

5.1.2. Intensive sensorische Stimulation

Manchmal braucht es aber stärkere Reize, um durch die harte dissoziative Barriere zu kommen:

Kälte:

- Halte einen Eiswürfel in der Hand (Vorsicht: nicht zu lange)

- Tauche dein Gesicht in eiskaltes Wasser

- Lass kaltes Wasser über deine Handgelenke laufen

Geschmack:

- Lutsche eine sehr saure Zitrone oder ein scharfes bzw. saures Bonbon

- Beiß in eine scharfe Chilischote (wenn du Schärfe verträgst)

- Pfefferminz – wirkt intensiv und kühl

Geruch:

- Starke ätherische Öle: Pfefferminz, Eukalyptus, Lavendel

- Riechsalz (Ammoniak) – vorsichtig!

- Kaffeepulver riechen

Berührung:

- Reibe deine Hände aneinander, bis sie warm werden

- Knete einen Stressball oder eine Therapie-Knete

- Die Schmetterlingsumarmung: Kreuz die Arme vor der Brust und klopfe abwechselnd sanft auf die Schultern – das beruhigt das Parasympathische Nervensystem

5.1.3 Bewegung und Körperwahrnehmung

Dissoziation bedeutet Erstarrung. Bewegung ist das genaue Gegenmittel:

Aktive Bewegung:

- Stampfe fest mit den Füßen auf den Boden

- Klatsche laut in die Hände

- Spring auf der Stelle

- Schüttle deinen ganzen Körper aus

Bodyscan:

- Geh gedanklich durch deinen Körper, von den Zehen bis zum Kopf

- Spanne jede Muskelgruppe für 5 Sekunden an, dann lass los

- Spüre bewusst, wo dein Körper den Boden oder den Stuhl berührt

5.1.4. Kognitive Orientierung

Manchmal hilft es, sich bewusst zu orientieren:

Sprich laut (wirklich laut!):

- “Ich bin [Dein Name].”

- “Ich bin [Alter] Jahre alt.”

- “Heute ist [Datum].”

- “Ich bin in [Ort], in [Raum].”

- “Ich bin sicher. Das Trauma ist vorbei. Ich bin im Hier und Jetzt.”

Benenne deine Umgebung:

- “Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Sofa. Das ist meine Wohnung.”

- Je konkreter, desto besser.

5.1.5. Atemtechniken – mit Vorsicht!

Atemtechniken können helfen, aber Vorsicht: Bei manchen Menschen mit K-PTBS löst bewusstes Atmen Panik oder mehr Dissoziation aus. Probiere fsd folgende bitte nur sehr bewusst und vorsichtig:

Box-Atmung:

- 4 Sekunden einatmen

- 4 Sekunden Atem anhalten

- 4 Sekunden ausatmen

- 4 Sekunden Pause

- Wiederholen

Vagus-Stimulation:

- Lange, langsame Ausatmung (länger als die Einatmung)

- Das aktiviert den parasympathischen Nervus und beruhigt

5.1.6. Was du VERMEIDEN solltest

Wichtig bei alledem ist auch zu wissen, was bei einer Dissoziation NICHT hilft:

- Schmerz als Grounding: Manche Menschen fügen sich Schmerz zu, um “wieder etwas zu fühlen”. Das kann zwar kurzfristig wirken, verstärkt aber langfristig die falschen, dysfunktionalen Muster. Nutze stattdessen besser intensive, aber nicht schädigende Reize (Kälte, saurer Geschmack).

- Zu komplexe Übungen: In der Dissoziation ist bei jedem die kognitive Kapazität eingeschränkt. Halte es simpel und einfach.

- Sich selbst verurteilen: „Ich sollte das besser kontrollieren können.“ Nein! Dissoziation ist ein automatischer Schutzmechanismus. Darum sei freundlich zu dir selbst.

5.1.6. Der “Notfall-Kit”

Viele Therapeuten empfehlen, ähnlich wie bei der DBT-Therapie im Borderline-Spektrum, einen Grounding-Kit zusammenzustellen:

Packe in eine kleine Tasche:

- Eispack oder Kühlakku

- Saure Bonbons oder Zitronenscheiben

- Riechöl (Pfefferminz oder Lavendel)

- Stressball oder Knete

- Einen weichen Gegenstand (Kuscheltier, Schal)

- Eine Liste Deiner Grounding-Techniken

- Fotos von sicheren Orten oder Menschen

Hab diesen Koffer / diese Tasche immer bei dir. Egal ob zu Hause, im Auto oder in der Handtasche.

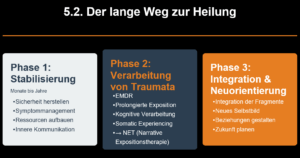

5.2. Langfristige Behandlung: Von der Stabilisierung zur Integration

Grounding-Techniken sind elementar wichtig für den Alltag eines Menschen mit einem Dissoziations-Spektrum. Aber auch sie sind nicht mehr als nur ein erster Schritt. Für eine nachhaltige, dauerhafte Heilung braucht es eine Therapie, und die braucht Zeit.

Grounding-Techniken sind elementar wichtig für den Alltag eines Menschen mit einem Dissoziations-Spektrum. Aber auch sie sind nicht mehr als nur ein erster Schritt. Für eine nachhaltige, dauerhafte Heilung braucht es eine Therapie, und die braucht Zeit.

Die Behandlung einer K-PTBS mit immer wiederkehrenden Dissoziationen verfolgt einen Therapie-Ansatz mit mehreren Phasen / mindestens drei Phasen möchte ich hier kurz aufzeigen:

5.2.1. Phase 1: Stabilisierung (Monate bis Jahre)

Bevor traumatische Inhalte bearbeitet werden, muss erst einmal eine Basis geschaffen werden:

Bevor traumatische Inhalte bearbeitet werden, muss erst einmal eine Basis geschaffen werden:

- Sicherheit herstellen: Fühlst du dich als Person aktuell sicher? Gibt es noch Kontakt zu früheren Tätern? Lebst du in stabilen Verhältnissen?

- Symptommanagement lernen: Grounding, Emotionsregulation, Umgang mit Flashbacks, Suizidalität eindämmen

- Ressourcen aufbauen: Was gibt dir aktuell Kraft? Welche inneren und äußeren Ressourcen hast du heute?

- Innere Kommunikation etablieren (bei struktureller Dissoziation): Lernen, mit eventuell vorhandenen verschiedenen inneren Persönlichkeitsanteilen offensiv in Kontakt zu treten

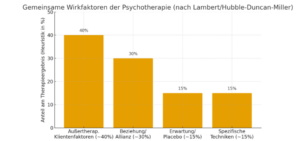

Diese erste Phase der Sicherheit und Stabilität wird von Außenstehenden oft unterschätzt, ist aber die wohl entscheidende Phase aller Therapien. Ohne Stabilisierung könnte eine Traumakonfrontation den Betroffenen nämlich wieder retraumatisieren. Du siehst es hier in dem Schaubild. Eine tragfähige, vertrauenswürdige Beziehung zwischen Patienten und Therapeut trägt zu ca. 30% zum Therapieerfolg bei. Ich persönlich würde sogar sagen, dass diese Zahl bei einer traumazentrierten Therapie noch höher ist.

Diese erste Phase der Sicherheit und Stabilität wird von Außenstehenden oft unterschätzt, ist aber die wohl entscheidende Phase aller Therapien. Ohne Stabilisierung könnte eine Traumakonfrontation den Betroffenen nämlich wieder retraumatisieren. Du siehst es hier in dem Schaubild. Eine tragfähige, vertrauenswürdige Beziehung zwischen Patienten und Therapeut trägt zu ca. 30% zum Therapieerfolg bei. Ich persönlich würde sogar sagen, dass diese Zahl bei einer traumazentrierten Therapie noch höher ist.

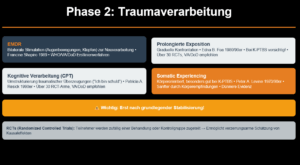

5.2.2. Phase 2: Traumaverarbeitung

Erst nachdem die Stabilisierung grundlegend erreicht wurde, beginnt danach die eigentliche Traumaarbeit. Folgende 4 Therapien würde ich dabei in die engere Auswahl nehmen

Erst nachdem die Stabilisierung grundlegend erreicht wurde, beginnt danach die eigentliche Traumaarbeit. Folgende 4 Therapien würde ich dabei in die engere Auswahl nehmen

- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Eine der wirksamsten Methoden. Durch bilaterale Stimulation (Augenbewegungen oder Klopfen) werden traumatische Erinnerungen neu verarbeitet.

- Erfunden von: Francine Shapiro, späte 1980er; erste kontrollierte Studie 1989. Wiley Online Library

- Kurzprinzip: Traumaerinnerung wird unter bilateraler Stimulation (z. B. Augenbewegungen) fokussiert bearbeitet, um maladaptive Gedächtnisrepräsentationen zu „reprozessieren“.

- Evidenz (Trauma/PTBS): EMDR wird in Leitlinien als Erstlinienverfahren empfohlen (WHO, VA/DoD; NICE mit differenzierter Empfehlung).

- Prolongierte Exposition: Graduelle / allmähliche und kontrollierte Konfrontieren mit traumatischen Erinnerungen. Bei dissoziativer PTBS muss man aber besonders vorsichtig dabei vorgehen! Eine zu schnelle Exposition könnte sogar mehr Dissoziationen auslösen.

- Erfunden von: Edna B. Foa entwickelt seit den 1980/90ern.

- Kurzprinzip: Systematische in-sensu (traumafokussierte Erinnerungsdurcharbeitung) und in-vivo Exposition zur Habituation/Korrektur traumabezogener Furchtnetze.

- Evidenz (Trauma/PTBS): Zu den am besten belegten Psychotherapien bei PTBS; 2023 VA/DoD-Leitlinie empfiehlt PE stark; aktuelle RCTs (auch Head-to-Head gegen CPT) zeigen robuste Wirksamkeit.

- Kognitive Verarbeitung: Traumatische Überzeugungen (“Ich bin schuld”, “Ich bin wertlos”, “Die Welt ist gefährlich”) werden identifiziert und umstrukturiert.

- Erfunden von: Patricia A. Resick – späte 1980er/1990er.

- Kurzprinzip: Kognitive Umstrukturierung traumabezogener „stuck Points“ (Schuld/Scham/Gefahr) zusätzlich noch schriftliche Traumaexposition (je nach Variante).

- Evidenz (Trauma/PTBS): Sie zählt zu den meistuntersuchten PTBS-Therapien (über 30 RCT-Arme); wirksam in Präsenz und telemedizinisch; 2023 VA/DoD-Leitlinie empfiehlt CPT

- Somatic Experiencing: Ein körperorientierter Ansatz, der besonders bei K-PTBS gut funktioniert. Statt über das Trauma zu sprechen, wird es über Körperempfindungen verarbeitet – sanfter und oft zugänglicher.

- Erfunden von: Peter A. Levine, Konzeption seit den 1970/1990ern (Bücher 1997/2010).

- Kurzprinzip: Körperorientierter Ansatz mit Fokus auf Interozeption/Propriozeption, „Pendulation“ und einer schrittweisen Entladung von „gebundener“ Übererregung.

- Evidenz (Trauma/PTBS): Im Vergleich zu EMDR/PE/CPT deutlich dünnere Es gibt erste RCTs (2017) mit positiven Effekten sowie eine systematische Übersichtsarbeit 2021;

Wenn ich hier immer wieder den Begriff der RCTs erwähne, dann meine ich damit Randomized Controlled Trials (RCTs). Das sind Studien, in denen die Teilnehmer zufällig (randomisiert) einer Behandlungsbedingung (z. B. EMDR) oder einer Kontrollbedingung (z. B. Warteliste, Treatment-as-usual/TAU, Placebo-ähnliche Aufmerksamkeit, oder einer aktiven Vergleichstherapie) zugeteilt werden.

Ziel: Kausaleffekte der Intervention möglichst genau aber dennoch verzerrungsarm schätzen zu können.

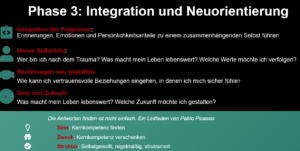

5.2.3. Phase 3: Integration und Neuorientierung

In der dritten und letzten Phase geht es dann um nicht weniger als folgendes:

In der dritten und letzten Phase geht es dann um nicht weniger als folgendes:

- Integration der Fragmente: Die abgespaltenen Teile – also die zerstückelten Erinnerungen, Emotionen und die Persönlichkeitsanteile – zu einem logisch zusammenhängenden Selbst zusammen zu führen.

- Neues Selbstbild entwickeln: Wer bin ich nach dem Trauma? Was macht mein Leben ohne das Trauma lebenswert? Was will ich in meinem Leben erreichen? Was sind meine Werte die ich in Zukunft verfolgen möchte?

- Beziehungen neu gestalten: Wie kann ich vertrauensvolle, gesunde Beziehungen eingehen in der ich mich geborgen und sicher aufgehoben fühlen kann?

- Sinn und Zukunft: Was macht mein Leben bereits jetzt lebenswert? Welche Zukunft möchte ich gestalten und was möchte ich als Transzendenz erreichen, was über meinen Tod hinaus bleiben soll?

- Auch wenn sich diese Fragen anfangs noch recht simpel anhören … sie zu beantworten fällt nicht nur traumatisierten Menschen schwer. Eine kleine Hilfe könnte ein Zitat von Pablo Picasso darstellen, der sagte:

- Der Sinn des Lebens ist es, seine Kernkompetenz zu finden.

- Der Zweck des Lebens besteht darin, diese Kernkompetenz zu verschenken.

- Und wenn ich dem noch anfügen dürfte: Das Verschenken dieser Kernkompetenz sollte immer selbstgewollt, regelmäßig und organisiert / strukturiert stattfinden. Das bedeutet: Bereits am Monatsanfang weißt du in etwa, wieviel du bis zum Monatsende von deiner Kernkompetenz verschenkt hast.

Spürst du jetzt, wie tief diese dritte Phase reingeht? Das ist wirkliche Stabilisierung in ein starkes Selbst hinein.

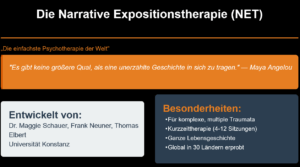

6. Die Narrative Expositionstherapie (NET) von Dr. Maggie Schauer – Wenn das Leben eine Geschichte braucht

In diesem sechsten Teil kommen wir zu einem meiner Meinung nach innovativsten und gleichzeitig pragmatischsten Ansätze in der Traumatherapie: der Narrativen Expositionstherapie, kurz NET genannt. Entwickelt von Dr. Maggie Schauer, Frank Neuner und Thomas Elbert an der Universität Konstanz.

In diesem sechsten Teil kommen wir zu einem meiner Meinung nach innovativsten und gleichzeitig pragmatischsten Ansätze in der Traumatherapie: der Narrativen Expositionstherapie, kurz NET genannt. Entwickelt von Dr. Maggie Schauer, Frank Neuner und Thomas Elbert an der Universität Konstanz.

Maggie Schauer bezeichnet die NET-Therapie in ihrem aktuellen Buch “Die einfachste Psychotherapie der Welt”. Und genau das ist das wirklich Geniale daran: NET ist echt einfach genug, um auch in Krisengebieten, in Flüchtlingscamps, in Gebieten ohne ausreichende psychotherapeutische Versorgung angewendet zu werden – und gleichzeitig wissenschaftlich so fundiert, dass sie in den internationalen Leitlinien als Therapie erster Wahl bei K-PTBS gilt. Z.B. durch die AWMF-S3-Leitlinie PTBS (Deutschland). Nationale evidenzbasierte Behandlungsleitlinie zur Posttraumatischen Belastungsstörung. Das S3 steht hier für die höchste Qualitätsstufe im AWMF-System.

Das AWMF-Leitlinien-Register ist die zentrale nationale Datenbank für medizinische Leitlinien in Deutschland. Es wird von der

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) geführt.

Die Grundidee: “Es gibt keine größere Qual, als eine unerzählte, eine verschwiegene Geschichte in sich zu tragen”

Maggie Schauer zitiert in ihrem Buch die Schriftstellerin Maya Angelou mit diesen Worten. Und genau darum geht es bei NET: „Das Traumatische in Worte / in ein Narrativ / in eine zusammenhängende Geschichte zu fassen, löst seine scheinbare Übermacht schnell wieder auf.“

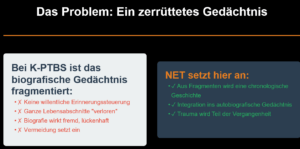

Bei einer K-PTBS sind nicht nur einzelne Erinnerung irgendwie nicht greifbar, sondern das gesamte biografische Gedächtnis scheint zerrüttet zu sein.

Bei einer K-PTBS sind nicht nur einzelne Erinnerung irgendwie nicht greifbar, sondern das gesamte biografische Gedächtnis scheint zerrüttet zu sein.

All die Erinnerungen an die sich anderen Menschen so mühelos in ihrem Leben erinnern, sind bei ihnen fragmentiert und nicht mehr zugänglich. Schon oft musste ich miterleben, wie sich Betroffene selbst bei bestem Willen nicht mehr an bestimmte Lebensabschnitte erinnern konnten. Wochenlang saßen sie über einem leeren Buch, um ihr Leben irgendwie zu Papier zu bringen. Aber es ging und ging einfach nicht. Ganze Jahre schienen irgendwie verloren zu sein. Die eigene Biografie wirkte immer fremder, voller Lücken. Und so fühlte sich das Leben dieser Menschen an: nicht von ihnen, eher von einer ganz anderen Person.

Und warum das alles?? Weil traumatische Ereignisse – wie wir vorhin besprochen haben – irgendwie nicht als kohärente / zusammenhängende Narrative abgespeichert werden können. Sie bleiben als sensorische, emotionale und körperliche Fetzen / Fragmente im impliziten Gedächtnis stecken, ohne eine konkrete Zeit-, Ort- oder Kontextzuordnung.

Die NET-Therapie setzt jetzt genau hier an diesem Punkt an: Aus den Fetzen / den Fragmenten wird langsam aber sicher eine chronologische, zusammenhängende Geschichte. Und diese Geschichte – einmal erzählt, aufgeschrieben, real gemacht durch ein genaues Nacherzählen eines Gegenübers – diese integriert das Trauma dann vom impliziten Gedächtnis (implizit = gemeint, aber nicht ausgesprochen) ins autobiografische Gedächtnis (autobiographisch = das eigene Leben beschreibend).

Dadurch wird es Teil der persönlichen Vergangenheit. Nicht in eine Vergessenheit gedrängt, jedoch emotional verarbeitet. „Es ist geschehen und es ist vorüber / es ist meine persönliche Vergangenheit. Es darf und muss gesagt und wertgeschätzt werden – ohne Schuld und Scham, dafür mit Würde und Respekt.

Für wen ist NET besonders geeignet?

Die NET-Therapie wurde ursprünglich für Menschen entwickelt, die:

- Mehrfach und komplex traumatisiert sind (also nicht ein Trauma, sondern viele Mikrotraumen immer und immer wieder erleben mussten)

- Die aber – aus welchen Gründen auch immer – nur wenige Therapiesitzungen erhalten können (Krisengebiete, prekäre Lebenssituationen)

- Die verschiedene Traumatypen erleben mussten (Krieg, Flucht, Folter, sexualisierte Gewalt, Kindesmisshandlung)

Die Metaanalyse von Siehl, Robjant & Crombach (2021): wertete 56 klinische NET-Studien mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus 30 Ländern aus. Das Ergebnis hiervon war, dass deutliche Verbesserungen in körperlicher und psychischer Gesundheit und allgemeiner Lebensqualität durch diese Therapie erzielt wurden!

NET funktioniert bei:

- Geflüchteten mit Kriegs- und Foltertraumata

- Überlebenden von sexualisierter und häuslicher Gewalt

- Kindersoldaten

- Menschen mit Kindheitstraumatisierung

- Borderline-Persönlichkeitsstörung mit komorbider PTBS

Und das Beste kommt noch: Die NET-Therapie kann auch von geschulten Laien unter Supervision durchgeführt werden … also auch dort, wo es keine approbierten Psychotherapeuten gibt.

6.1. Die drei Schritte der NET – so funktioniert es konkret

Die NET-Therapie ist – gerade, weil sie so einfach und klar strukturiert ist, sehr leicht zu verstehen. Sie wird in drei Stufen / Schritten durchgeführt. Lass uns diese Schritte mal im Detail anschauen:

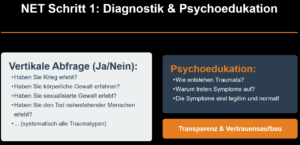

Schritt 1: Diagnostik und Psychoedukation

Was passiert hier? Ganz am Anfang wird in einem strukturierten Interview eine vertikale Abfrage möglicher Lebensereignisse durchgeführt. Das ist eine thematische Abfrage. Eine horizontale Abfrage wäre, wenn über die Zeit von Geburt bis heute gesprochen werden würde. Der Therapeut fragt dann systematisch verschiedene Traumatypen ab:

Was passiert hier? Ganz am Anfang wird in einem strukturierten Interview eine vertikale Abfrage möglicher Lebensereignisse durchgeführt. Das ist eine thematische Abfrage. Eine horizontale Abfrage wäre, wenn über die Zeit von Geburt bis heute gesprochen werden würde. Der Therapeut fragt dann systematisch verschiedene Traumatypen ab:

- Haben Sie Krieg erlebt? (Ja/Nein)

- Haben Sie körperliche Gewalt erfahren? (Ja/Nein)

- Haben Sie sexualisierte Gewalt erlebt? (Ja/Nein)

- Haben Sie den Tod nahestehender Menschen erlebt? (Ja/Nein)

- Und so weiter…

Parallel dazu werden dann die aktuellen Symptome und Probleme erfasst, die alle mit Trauma und Dissoziation in Verbindung stehen wie z.B. Flashbacks, Alpträume, Vermeidung, Konzentrationsschwierigkeiten und nicht zuletzt Beziehungsprobleme.

Dann folgt schon die Psychoedukation: Der Therapeut erklärt kurz aber klar, wie die verschiedenen Traumata entstehen, warum die Symptome auftreten und – sehr wichtig – dass diese Symptome richtig, dass sie legitim und normal sind angesichts dessen, was der Traumatisierte alles erlebt hat. Es geht nämlich nicht um Schwäche! Es geht um eine ganz normale Reaktion auf abnormale Ereignisse. Siehe das Zitat weiter vorne von Viktor Frankl.

Danach wird dann das weitere Vorgehen besprochen. Offenheit, Transparenz ist hier entscheidend: Was wird nun passieren? Warum machen wir das alles? Was ist das Ziel dieser Therapie?

Wichtig: Dieser erste Schritt der Diagnose und der Erklärungen / Psychoedukation schafft für den Traumatisierten ein Fundament an Sicherheit und Vertrauen. Etwas, wonach viele Betroffene oft jahrelang erfolglos in ihrem Leben haben suchen müssen.

Dadurch wird die therapeutische Beziehung perfekt aufgebaut. Bei Menschen mit der Diagnose K-PTBS, die immer und immer wieder massive Vertrauensbrüche haben erleben müssen, ist so ein Vorgehen fundamental.

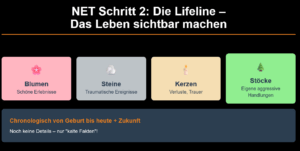

Schritt 2: Die Lifeline – Das Leben sichtbar machen

In diesem Schritt Zwei kommt das wirklich Einzigartige der NET-Therapie zum Vorschein: Die Lifeline.

In diesem Schritt Zwei kommt das wirklich Einzigartige der NET-Therapie zum Vorschein: Die Lifeline.

👉 Was ist die Lifeline?

Stell dir folgendes Bild einmal vor: Auf dem Boden oder auf einem Tisch liegt ein Seil, eine Schnur, eine Kordel. Dieses Seil symbolisiert deine Lebenslinie – von deiner Geburt bis heute und in die Zukunft hinein.

Und nun wirst du / wird der Patient gebeten, entlang dieser Linie Symbole für prägende Lebensereignisse zu legen:

- Blumen für schöne Erlebnisse, Ressourcen, positive Beziehungen

- Steine für traumatische, angstbesetzte, schlimme Ereignisse

- Kerzen für Verluste, für Trauer

- Stöcke für Momente, in denen man selbst aggressiv war oder Gewalt ausgeübt hat

Das alles wird nun chronologisch sichtbar gemacht – von der Geburt an, Jahr für Jahr, bis heute und der persönliche Ausblick in die Zukunft.

👉Warum ist das so kraftvoll / wirkungsvoll?

Erstens: Es ist haptisch, körperlich, konkret. Es sind nicht nur reine Worte, sondern haptische Gegenstände, die man auch anfassen kann. Für Menschen, die dissoziieren, ist so ein Vorgehen enorm hilfreich, weil es Gedanken verankert.

Zweitens: So eine sichtbare Linie schafft eine Übersicht! Oft sehen die Betroffenen in diesem Moment zum ersten Mal ihr gesamtes Leben auf einen zusammenhängenden Blick. All die guten und die schlimmen Momente stehen auf einmal zusammenhängend vor einem. Und oft ist gerade dies das Überraschende …, wenn sie sich selbst sagen hören: „Oh, da gab es doch auch schöne Zeiten. Das hatte ich völlig vergessen.“

Drittens: Obwohl alles – das gesamte Leben – offengelegt wird, ist dies immer noch kein tiefes Eintauchen ins emotional „heiße Trauma“. Die Lifeline arbeitet immer nur mit „kalten Fakten“, also mit Ort, Zeit und maximal einer kurzen Überschrift. „Der Überfall“, „Die Flucht“, „Der Tod meiner Mutter“. Dort stehen keine Details, keine heißen Erinnerungen. Noch nicht! Das alles kommt erst später.

Viertens: Dieses Aufzeigen kontextualisiert. Das bedeutet, das ein Thema in einen größeren Zusammenhang – hier unser Leben – so eingeordnet wird, dass dadurch seine einzelne Bedeutung vollständig verstanden werden kann.

Das Trauma wird in unserem Leben als ein wichtiger Teil sichtbar … Aber: es ist nicht das ganze Leben! Es ist ein Teil – aber eben nur ein Teil von etwas größerem Ganzen.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Ein 35-jähriger Mann, geflüchtet aus Afghanistan, legt seine Lifeline:

- Eine Blume bei Geburt: “Meine Mutter hat mir erzählt, wie glücklich alle waren.”

- Eine Blume mit 6 Jahren: „Ich bin zur Schule gegangen.“

- Ein Stein mit 9 Jahren: „Mein Vater wurde verhaftet.“

- Ein Stein mit 12 Jahren: „Ich musste arbeiten statt zur Schule gehen.“

- Ein großer Stein mit 16 Jahren: „Ich wurde von den Taliban geschlagen und musste zusehen, wie…“

- Eine Kerze mit 18 Jahren: „Mein Bruder ist gestorben.”“

- Ein Stein mit 20 Jahren: „Die Bootsüberfahrt nach Europa.“

- Eine Blume heute: „Ich lebe in Sicherheit.“

- Eine Blume in die Zukunft gelegt: „Ich möchte meine Familie nachholen.“

Zum ersten Mal sieht er: „Ja, es gab viel Leid. Aber es gab auch Gutes. Und es gibt immer noch Hoffnung in meinem Leben.“

Der Therapeut begleitet diesen Prozess mitfühlend, empathisch, strukturierend und begrenzend. Und gerade die Struktur und die Grenzen sind hier wichtig zu beachten! Wenn nämlich zu viel Emotionen hochkommen, hilft er aus diesen wieder rauszukommen. Schlüsselfragen dafür könnten dann sein:

- „Wie möchten Sie dieses Erlebnis nennen?“

- „Wo haben Sie das erlebt?“

- „Wie alt waren Sie damals?“

Wichtig: In diesem Schritt gibt es noch keine Details. Die Lifeline ist lediglich die grobe Landkarte. Die eigentliche Reise kommt noch, in Schritt 3.

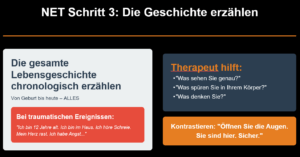

Schritt 3: Die narrative Exposition – Das Trauma erzählen

Ab hier beginnt jetzt die eigentliche Traumaarbeit. Und nun wird die NET-Therapie auch radikal (radikal = lat. radix 👉 die Wurzel = etwas von Grund auf, vollständig, nachhaltig lösen).

Ab hier beginnt jetzt die eigentliche Traumaarbeit. Und nun wird die NET-Therapie auch radikal (radikal = lat. radix 👉 die Wurzel = etwas von Grund auf, vollständig, nachhaltig lösen).

Die gesamte Lebensgeschichte wird nun chronologisch, so detailliert wie irgend möglich erzählt – von der Geburt bis heute.

Dabei soll nicht nur „das schlimmste Trauma“, oder nur „das Index-Trauma“ erzählt werden, nein! Alles, aber auch wirklich alles aus dem Leben eines Menschen – seine gesamte Biografie – kommt nun auf den Tisch. Auch die vielen schönen wie auch schweren Zeiten. Jedes bedeutsame Ereignis, was sich aus dem Gedächtnis in die Erinnerung hoch traut, soll nun erzählt werden.

Wie läuft das nun in der Praxis ab?

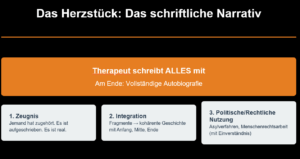

Der Patient erzählt und der Therapeut hört zu … intensiv, empathisch, präsent und immer mitschreibend. Wort für Wort wird nun die Geschichte aufgezeichnet und zum Leben erweckt. Am Ende entsteht ein schriftliches Narrativ, ein Testament, ein Zeuge in Form einer Autobiografie des Patienten.

Der Patient erzählt und der Therapeut hört zu … intensiv, empathisch, präsent und immer mitschreibend. Wort für Wort wird nun die Geschichte aufgezeichnet und zum Leben erweckt. Am Ende entsteht ein schriftliches Narrativ, ein Testament, ein Zeuge in Form einer Autobiografie des Patienten.

Und bei den traumatischen Ereignissen wird es dann für beide sehr intensiv:

Der Patient wird ermutigt, in sein Erleben wieder einzutauchen. Damit ist gemeint, dass er nicht nur mit Worten berichtet, sondern die Emotionen, die Körperempfindungen, die Gedanken von damals noch einmal hochkommen lässt – nun aber in einem sicheren Raum und unter Zeugen.

Fühl dich mal mit hinein in eine Geschichte, die zwar anonymisiert, trotzdem im Grunde genommen so stattgefunden und nun in der Gegenwart wieder erzählt wird:

“Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin im Haus. Plötzlich höre ich Schreie. Ich sehe… Mein Herz rast. Ich habe Angst. Ich denke: ‘Ich werde sterben.’ Ich rieche Rauch. Ich höre…” Dies nennt man „hot memory“ – eine heiße Erinnerung.

Der Therapeut wird in solchen Momenten immer präsent vorsichtig in die Erzählung hineinpendeln (Zitat Peter Levine) um die Brücke zwischen der „emotional heißen Erinnerung und dem sicheren Jetzt zu legen. Das können dann fragen sein wie:

- „Was sehen Sie genau in diesem Moment?“

- „Was spüren Sie wo in Ihrem Körper?“

- „Was denken Sie gerade noch?“

- „Welche Emotion erkennen Sie in sich?“

Und dann wieder ein neues Pendeln und Kontrastieren indem der Therapeut den Patienten an bestimmten Punkten wieder zurück ins Hier und Jetzt holt:

„Öffnen Sie bitte nun die Augen und schauen Sie sich um. Sie sind hier, in diesem Raum. Sie sind sicher. Das Trauma ist vorbei. Sie haben es überlebt und leben.“

Und genau dieses Pendeln zwischen Vergangenheit und Gegenwart – zwischen der heißen Erinnerung / dem Hot Memory und der Sicherheit im Jetzt, genau das ist der Kern der Expositionstherapie. Das Trauma wird habituiert / seine negative Wirkung nimmt immer weiter ab, je deutlicher man das Erlebte in Worte packt. Die Angst verliert durch das Narrativ ihre subtile Macht.

Ganz nach dem 28. Strategem der chinesischen Kriegsstrategeme: „Etwas auf das Dach locken und die Leiter wegziehen!“ Dann, wenn etwas nicht mehr versteckt werden kann, nimmt seine Macht komplett ab.

Oder vielleicht kennst du das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Erst als ein Kind sagte, dass der König nichts an habe, wagten es die anderen auch auszusprechen. Worte / Narrative sind die größte Macht gegen Traumata und Dissoziationen

👉 Warum ist das schriftliche Narrativ so wichtig?

Erstens: Es ist ein wichtiges Zeugnis! Jemand hat zugehört und hat es aufgeschrieben. Darum ist es real und ES IST PASSIERT. Niemand kann dies jetzt noch leugnen. Siehe auch Schritt eins in der Forgiveness-Therapie.

Zweitens: Das schriftliche Narrativ ist wichtiger Teil der Integration. Die fragmentierten Erinnerungen werden damit zu einer kohärenten, zusammenhängenden Geschichte.

Auf einmal ist das alles nicht nur ein Flackern in der Vergangenheit, sondern ein Ereignis mit einem Anfang, einer schrecklichen Mitte und einem Ende. Alles ist miteinander verbunden und eingebunden. Alles hat eine Ursache und damit auch Wirkung in dem Kontext meines Lebens und meines typischen Verhaltens.

Drittens: Das Narrativ kann nicht zuletzt auch politisch und rechtlich genutzt werden, um die Situation anderer zu verbessern. Mit dem Einverständnis des Patienten können Vergewaltigungen, Misshandlungen, Fluchtdesaster in anderen Asylverfahren verwendet werden, oder für die wichtige Menschenrechtsarbeit und nicht zuletzt für eine friedliche Öffentlichkeitsarbeit.

👉 Wie viele Sitzungen braucht NET?

Hier spüre ich schon dein Stirnrunzeln … Die NET-Therapie wurde als pragmatische Kurzzeittherapie entwickelt. Typischerweise werden lediglich 4 bis 12 Sitzungen veranschlagt. Manchmal sogar weniger, aber manchmal auch mehr … je nach Komplexität und Tiefe der Traumatisierung.

Aber selbst wenn nur einige wenige Sitzungen pro Traumatisierten möglich sind – ich denke hier an die Situation in einem Flüchtlingscamp oder einem Asylanten-Auffanglager – kann die NET-Therapie fast immer eine Symptomlinderung erzielen. Und das alles, weil das wirklich Wesentliche gemacht wird: Eine Geschichte / ein Narrativ wird erzählt und es wird genau zugehört und damit bezeugt!

6.2. NET-Therapie und Dissoziation – Eine besondere Herausforderung

Und was ist nun mit Dissoziation? Viele der K-PTBS-Patienten dissoziieren doch während der Traumaexposition! Was dann? Wie kann man hier vorgehen?

Ja, das stimmt. Die Dissoziation ist ein sehr wichtiges Thema im Bereich K-PTBS, Trauma und auch der NET-Therapie. Und NET hat dafür seine eigenen wirksamen Strategien.

Antidissoziative Techniken in der NET-Therapie

- Die Lifeline selber wirkt bereits antidissoziativ: Das haptische anfassbare Arbeiten mit Gegenständen, das chronologische Einordnen aller Geschehnisse, die Außenperspektive („allozentrische Position“) – all das hilft unglaublich stark, präsent zu bleiben.

- Grounding während der Narration: Wenn der Patient in Dissoziation abzudriften droht, unterbricht der Therapeut ganz gezielt mit Fragen / Themen aus dem Hier und Jetzt:

- “Öffnen Sie bitte die Augen.”

- “Schauen Sie mich bitte an.”

- “Spüren Sie Ihre Füße auf dem Boden und spüren Sie bitte den Stuhl, auf dem Sie sitzen.”

- “Sagen Sie mir bitte: Wo befinden wir uns gerade?”

- Kontrastieren: Dieses ständige Pendeln zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart verhindert, dass der Patient „dort“ stecken bleibt.

- Körperliche Verankerung: Viele Therapeuten arbeiten auch mit haptischen Ankern – einem Stein in der Hand, einer Therapie-Decke um die Schultern, einem Glas Wasser. Flüssigkeit reduziert Dissoziation enorm!

- Dosierung: Wenn es zu überwältigend wird, wird einfach pausiert. NET ist flexibel. Ganz nach dem Motto: „Lieber etwas langsamer, dafür aber stabil. Nicht schnell, dafür weniger retraumatisierend.

Peter Levine, der große Traumaforscher aus den USA nennt dies ein Pendeln … vergleichbar mit dem Eintauchen eines Zehs in das kalte Wasser im Gegensatz zu einem kompletten Hineinspringen mit dem gesamten Körper.

NET-Therapie bei einer strukturellen Dissoziation:

Bei einer schweren strukturellen Dissoziation (wenn also verschiedene Persönlichkeitsanteile deutlich voneinander unterscheidbar vorhanden sind) wird die Arbeit mit NET etwas anspruchsvoller, aber nicht unmöglich. Auch hier kann sie erfolgreich angewendet werden, wenn man Folgendes dabei beachtet:

- Vor der Sitzung wird eine ausreichende Stabilisierung vorgenommen

- Die innere Kommunikation ist eingerichtet und aktiv

- Alle inneren Anteile stimmen einem Therapieprozess zu (Therapieeinsicht)

- Wenn der Therapeut bereits genug Erfahrung mit dissoziativen Störungen hat

Eine Besonderheit die KIDNET für Kinder und Jugendliche

Maggie Schauer und ihr Team haben NET auch für Kinder und Jugendliche adaptiert / angepasst: KIDNET.

Bei KIDNET wird noch intensiver mit Symbolen, Spielen und kindgerechten Materialien gearbeitet. Die Lifeline wird deutlich bunter und auch haptisch greifbarer. Soweit möglich und dies für die Kinder sicher ist, werden dabei die Eltern auch mit einbezogen. Warum der Aspekt der Sicherheit? Weil viel zu oft gerade die Umgebung, die den Kindern hätte Sicherheit bieten müssen, für deren Traumata verantwortlich war. Würden dann die Eltern mit einbezogen, dann würde man den Bock zum Gärtner machen.

Die KIDNET hat sich bereits seit Jahren besonders bewährt bei:

- Geflüchteten Kindern

- Kindern in Kriegsgebieten

- Kindersoldaten

- Kindern nach sexualisierter Gewalt

Die Wirksamkeitsstudien sind beeindruckend: Deutliche Reduktion von PTBS-Symptomen, weniger Depressionen, bessere Schulleistungen. Mehr dazu in dem Quellenverzeichnis.

6.3. Was unterscheidet NET von anderen Traumatherapien?

6.3.1. NET vs. EMDR:

Die EMDR-Therapie arbeitet mit Hilfe einer haptischen bilateralen Stimulation und konzentriert sich dabei in erster Linie auf einzelne traumatische Erinnerungen. Die NET-Therapie erzählt im Gegensatz dazu die gesamte Lebensgeschichte chronologisch.

Der Vorteil von NET: Bei einer komplexen Traumatisierung mit vielen Ereignissen ist das chronologische Durcharbeiten oft sinnvoller.

6.3.2. NET vs. Prolongierte Exposition:

Beide Therapien sind Expositionstherapien. Die Prolongierte Exposition fokussiert jedoch meist auf das „schlimmste“ Trauma. Die NET-Therapie ihrerseits arbeitet die ganze Biografie auf.

Der Vorteil von NET: Bei einer K-PTBS gibt es oft kein „schlimmstes“ Trauma … Alles ist schlimm … Alles hängt irgendwie zusammen und ist eine Kette von Ereignissen, die nur zusammen erzählt in einem gesamten Narrativ einen logischen Sinn ergeben.

6.3.3. NET vs. Stabilisierungstherapien:

Manche Therapeuten arbeiten jahrelang nur an einer Stabilisierung und vermeiden dabei immer wieder eine eigentliche Traumakonfrontation. Die NET-Therapie dagegen ist mutiger: Bei ihr geht es relativ zügig in die Exposition … alles aber kontrolliert und strukturiert.

Der Vorteil von NET: Studien zeigen, dass NET auch bei schwer traumatisierten, instabilen Patienten sicher durchführbar ist. Die Symptomreduktion ist oft schneller. Siehe dazu die Quellenangaben

Ein Fallbeispiel: Amina findet ihre Geschichte. …

Lass mich Dir von Amina (Name ist geändert) erzählen, einer 28-jährigen Frau aus Syrien. Amina kam in eine Traumaambulanz mit massiven PTBS-Symptomen: Alpträume jede Nacht, Flashbacks, Dissoziation. Sie konnte kaum über ihre Vergangenheit sprechen. Sobald sie es versuchte, schaltete ihr Gehirn ab. Derealisation. Taubheit. 👉 Ihre Therapeutin begann mit NET.

Schritt 1: Diagnostik und Psychoedukation. Amina lernte: “Das, was mit mir passiert, ist normal nach dem, was ich erlebt habe. Mein Gehirn versucht mich zu schützen.”

Schritt 2: Die Lifeline. Und hier passierte etwas Bewegendes: Als Amina ihre Lifeline legte, kamen ihr die Tränen. Nicht beim Legen der Steine – sondern bei den Blumen. “Ich hatte vergessen”, sagte sie, “dass es auch schöne Zeiten gab. Meine Kindheit – bevor der Krieg kam – war glücklich. Das war völlig verschüttet.” Die Therapeutin half ihr dann, diese Ressourcen zu aktivieren. Die schönen Erinnerungen waren nicht weg. Sie waren nur überschattet vom Trauma.

Schritt 3: Die narrative Exposition. Sitzung für Sitzung erzählte Amina ihre Geschichte. Von der Geburt an. Die glückliche Kindheit. Der Beginn des Krieges. Der Angriff auf ihr Dorf. Die Flucht. Der Tod ihres Bruders. Die Bootsüberfahrt. Die Ankunft in Deutschland. Jedes traumatische Ereignis wurde detailliert durchgearbeitet. Mit allen Sinnen. Mit allen Emotionen. Und jedes Mal pendelnd zurück ins Jetzt: “Sie sind hier. Sie sind sicher. Sie haben überlebt.”

Nach 10 Sitzungen hatte Amina ihr schriftliches Narrativ in Händen. Ihre Geschichte. Vollständig. Chronologisch. Integriert. Die Alpträume? Deutlich reduziert. Die Flashbacks? Seltener und kontrollierbarer. Die Dissoziation? Sie lernte, sie zu erkennen und mit Grounding-Techniken gegenzusteuern. Aber das Wichtigste: Amina sagte in der letzten Sitzung: “Ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Leben eine Geschichte ist. Mit Kapiteln. Guten und schlechten. Aber eine Geschichte, die ich verstehe. Die einen wirklichen Sinn ergibt. Ich bin nicht mehr diese fragmentierte Person, die zwischen verschiedenen Welten schwebt. Ich bin ich. Und ich habe überlebt.”

6.4. Was sagt die Forschung? Ist die NET-Therapie evidenzbasiert?

Die NET-Therapie überzeugt nicht nur in der Theorie. Auch ihre empirische Evidenz ist sichtbar beeindruckend: In einer großen Metaanalyse von Siehl, Robjant und Crombach (2021), wurden 56 einzelne klinische Studien aus 30 Ländern mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ausgewertet. Sie zeigte, dass die Narrative Exposure Therapy (NET) zu deutlichen und anhaltenden Reduktionen von Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führt.

Zusätzlich fanden sich in mehreren hierbei eingeschlossenen Studien klare Verbesserungen depressiver Symptome sowie funktioneller und psychosozialer Gesundheit, was auf eine breite Wirksamkeit über psychische und körpernahe Parameter hinweg hindeutet (Siehl et al., 2021, Psychotherapy Research, 31(6), 695–710).

Als besonders effektiv zeigt sich die NET-Therapie bei folgenden Gruppen:

- Kriegsüberlebende: Sehr hohe Effektstärken

- Folteropfer: Signifikant / deutliche Symptomreduktion, auch körperlicher Beschwerden

- Geflüchtete: Selbst unter schwierigen Umgebungen wie in Flüchtlingscamps wirksam

- Borderline mit PTBS: Feasibility-Studien zeigen gute Ergebnisse. (engl. feasibility study = „Machbarkeitsstudie“) Das sind Vorstudien, die prüfen, ob und wie ein geplantes Behandlungs- oder Forschungskonzept praktisch umsetzbar und sicher ist.

- Kinder: KIDNET zeigt stabile Langzeiteffekte. Siehe weiter oben.

Besonders interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass NET deutlich schneller wirkt als viele andere Traumatherapien. Während manche Ansätze Jahre brauchen, zeigt NET seine Wirkung oft schon nach wenigen Sitzungen.

6.5. NET und die Rolle des Therapeuten 👉 Der Zeuge!

Maggie Schauer, die Begründerin von NET, betont immer wieder: Bei dieser Therapieform geht es nicht nur um eine reine Technik. Es geht vor allem um die innere Haltung des Therapeuten.

Der Therapeut ist nämlich auch ein Zeuge. Er hört die Geschichte seines Klienten in seiner vollständigen Form, ohne diese zu unterbrechen und vor allem ohne zu be- oder verurteilen. Er schreibt sich alles auf und er würdigt diese in ihrer Gesamtheit. „Es ist passiert. Es ist geschehen und es wird nicht mehr darüber geschwiegen.“

Genau dieses Vorgehen ist für viele Traumaüberlebende traurigerweise oft das erste Mal, dass jemand ihnen wirklich zuhört. Das erste Mal, dass ihre Geschichte anerkannt wird. Das erste Mal, dass jemand sagt: „Ja, das ist passiert. Und es war schrecklich. Und Sie haben das volle Recht, darüber zu sprechen und brauchen nicht mehr zu schweigen.“

Diese therapeutische Beziehung – geprägt von Empathie, Respekt und Würdigung – ist mindestens so wichtig wie die Methode selbst.

6.6. Kann eigentlich jeder NET lernen?

Die gute Nachricht vorneweg: Ja, die NET-Therapie ist für jeden erlernbar. Es gibt Fortbildungen in vielen Ländern. Diese werden von der NGO vivo international (gegründet von Maggie Schauer und ihrem Team) koordiniert. Mehr Infos findet man unter https://www.vivo.org/

Die Ausbildung zum NET-Therapeuten umfasst:

- Theoretische Grundlagen der Psychotraumatologie

- Die drei Schritte der NET im Detail

- Umgang mit Dissoziation

- Rollenspiele und Übungen

- Supervision

Wichtig hierbei ist, dass das NET-Projekt nicht kommerziell geschützt ist. Es gibt hier keine teuren Lizenzen. Die Entwickler wollten, dass NET global und sehr niederschwellig zugänglich ist – also überall dort, wo Menschen unter unsagbaren Traumafolgen leiden.

Selbst geschulte Laien – ich denke da sofort an Flüchtlingscamps oder Asylheime – können unter einer Supervision NET durchführen. Natürlich sind hier Grenzen zu beachten: Bei einer schweren strukturellen Dissoziation oder akuter Suizidalität braucht es ganz klar erfahrene Psychotherapeuten.

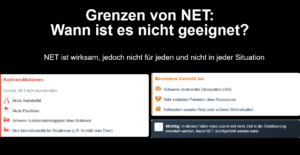

6.7. Grenzen von NET: Wann ist es nicht geeignet?

NET ist grundsätzlich sehr wirksam, jedoch nicht für jeden und schon gar nicht in jeder Situation: Kontraindikationen, also Gründe, eine bestimmte Behandlung nicht anzuwenden:

NET ist grundsätzlich sehr wirksam, jedoch nicht für jeden und schon gar nicht in jeder Situation: Kontraindikationen, also Gründe, eine bestimmte Behandlung nicht anzuwenden:

- Akute Suizidalität

- Akute Psychose

- Schwere Substanzabhängigkeit ohne Abstinenz / Verzicht

- Akut lebensbedrohliche Situationen (z.B. noch Kontakt zum Täter)

Besondere Vorsicht bei:

- Schwerer struktureller Dissoziation (DIS)

- Sehr instabilen Patienten ohne Ressourcen

- Fehlendem sozialen Netz oder sicherer Wohnsituation

In diesen Fällen muss zuerst viel mehr Zeit in die Stabilisierung verwendet werden, bevor eine NET-Therapie durchgeführt werden kann.

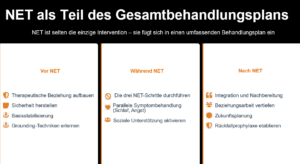

NET ist immer Teil eines Gesamtbehandlungsplans

NET ist selten die einzige Intervention. Vielmehr fügt sie sich in der Regel in einen umfassenden Behandlungsplan ein:

NET ist selten die einzige Intervention. Vielmehr fügt sie sich in der Regel in einen umfassenden Behandlungsplan ein:

Vor NET:

- Aufbau einer therapeutischen Beziehung

- Sicherheit herstellen

- Basisstabilisierung

- Grounding-Techniken erlernen

Während NET:

- Die drei Schritte wie beschrieben

- Parallele Symptombehandlung (z.B. Schlaf, Angst)

- Soziale Unterstützung aktivieren

Nach NET:

- Integration und Nachbereitung

- Beziehungsarbeit

- Zukunftsplanung

- Rückfallprophylaxe

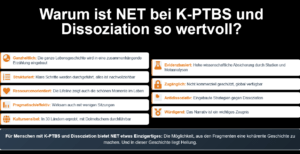

6.8. Warum ist NET bei K-PTBS und Dissoziation so wertvoll?

Lass uns die Vorzüge von NET noch einmal kurz zusammenfassen:

Lass uns die Vorzüge von NET noch einmal kurz zusammenfassen:

- Ganzheitlich: Nicht nur das “schlimmste” Trauma, sondern die ganze Lebensgeschichte werden in eine zusammenhängende Lebensgeschichte eingebaut

- Strukturiert: Es werden klare Schritte durchgeführt. Alles ist nachvollziehbar.

- Ressourcenorientiert: Die Lifeline zeigt auch die schönen Momente im Leben eines Menschen.

- Pragmatisch / effektiv: Sie ist auch mit wenigen Sitzungen wirksam

- Kultursensibel: Sie wurde bereits in 30 Ländern unter den verschiedensten Kulturen erprobt und ist auch mit Dolmetschern durchführbar

- Evidenzbasiert: Sie besitzt eine hohe wissenschaftliche Absicherung durch verschiedene Studien und Metaanalysen.

- Zugänglich: Sie ist nicht kommerziell durch irgendein Copyright geschützt und damit global verfügbar

- Antidissoziativ: Sie enthält eingebaute Strategien gegen Dissoziation

- Würdigend: Das Narrativ ist ein wichtiges Zeugnis

Für Menschen mit K-PTBS und Dissoziation bietet NET etwas Einzigartiges: Die Möglichkeit, aus den Fragmenten eine kohärente Geschichte zu machen. Und in dieser Geschichte liegt Heilung.

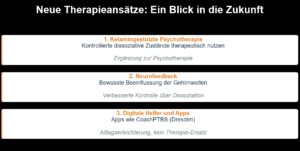

7. Neue Therapieansätze: Ein Blick in die Zukunft

Neben der NET gibt es noch weitere recht vielversprechende Entwicklungen, die ich dir gerne kurz aufzeigen möchte:

Neben der NET gibt es noch weitere recht vielversprechende Entwicklungen, die ich dir gerne kurz aufzeigen möchte:

- Ketamingestützte Psychotherapie

Ketamin ist ein Dissoziativum mit anästhetischer und schmerzstillender Wirkung, das ursprünglich 1962 von Calvin Stevens bei Parke-Davis synthetisiert wurde. Chemisch ist es verwandt mit Phencyclidin (PCP), ist aber deutlich sicherer in seiner Anwendung.

Ketamin erzeugt kontrollierte dissoziative Zustände, die therapeutisch genutzt werden können. Unter therapeutischer Begleitung erlaubt Ketamin:

- Distanz zu traumatischem Material

- Zugang zu tief verdrängten Inhalten

- Neuroplastizität – das Gehirn wird “formbarer” für neue Muster

Wichtig: Das ist kein Ersatz für Psychotherapie, sondern eine Ergänzung. Medizinisch ist Ketamin zugelassen bei folgenden Diagnosen:

- Therapieresistente Depression (TRD) in Kombination mit Antidepressiva und psychotherapeutischer Begleitung.

- Akute Suizidalität Nachweisbare schnelle Symptomreduktion innerhalb von Stunden, oft innerhalb von 24 Stunden

- Schmerzsyndrome (z. B. CRPS, neuropathischer Schmerz).

- Neurofeedback

Auch EEG-Biofeedback genannt. Das ist eine Therapiemethode, bei der die Gehirnaktivität in Echtzeit gemessen und auf einem Bildschirm sichtbar gemacht wird, damit Patienten lernen können, ihre eigene Hirnaktivität gezielt zu regulieren.

👉 Man könnte auch sagen: „Das Gehirn lernt, sich selbst zuzuhören – und dann, sich selbst zu steuern.“

Technisch basiert das Verfahren auf der Elektroenzephalographie (EEG), also der Messung elektrischer Spannungsschwankungen an der Kopfhaut.

Betroffene lernen dabei, ihre Gehirnwellen bewusst zu beeinflussen. Mit dem Ergebnis:

- Abbau von Hyperarousal

- Förderung von Entspannungs-Gehirnwellen

- Bessere Selbstregulation

Studien zeigen: Bei K-PTBS mit Dissoziation kann Neurofeedback helfen, die Kontrolle über dissoziative Zustände zu verbessern. Weitere Erfolge werden bei ADHS, Epilepsie, Schlafstörungen und Migräne verzeichnet

- Digitale Helfer und Apps

Apps wie CoachPTBS (entwickelt in Dresden) bieten:

- Psychoedukation über PTBS und Dissoziation

- Grounding-Übungen für unterwegs

- Symptomtagebücher

- Notfallnummern und Krisenpläne

Das alles ersetzt zwar keine Psychotherapie, aber es kann den Alltag der Betroffenen enorm erleichtern.

Ein Wort zur Selbstfürsorge für Betroffene

Wenn Du selbst betroffen bist, dann möchte ich Ihnen folgendes noch mitgeben:

- Dissoziation ist nicht Deine schuld!!!

Sie ist vor allem auch kein Zeichen von Schwäche. Dissoziation ist das Zeichen, dass Dein Gehirn als Kind das Unmögliche geleistet hat: Dich am Leben zu halten, als alles um Dich herum unerträglich war.

- Eine Heilung ist möglich.

Auch wenn es nicht einfach sein wird und Zeit braucht. Auch wenn es schmerzhaft wird, die fragmentierten Teile zusammenzuführen … aber Heilung ist wirklich möglich. Tausende Menschen haben diesen Weg bereits gegangen – mit EMDR, mit NET, mit Somatic Experiencing, mit anderen Methoden.

Und auf diesem Weg ist es keine Schande, sich an professionelle Hilfe zu wenden!

Grounding-Techniken – wie weiter vorne beschrieben – sind wichtig, aber sie ersetzen keine Traumatherapie. Such dir Hilfe bei:

- Traumatherapeuten (zertifiziert durch DeGPT, EMDRIA oder ähnliche Verbände)

- NET-Therapeuten (über vivo international oder Traumanetzwerke)

- Traumaambulanzen

- Spezialkliniken für Traumafolgestörungen

Du bist in deiner Heilung nicht auf dich allein gestellt. Es gibt viele Selbsthilfegruppen, Online-Communities, Peer-Support. Vernetze dich. Isolation verstärkt Dissoziation – Verbindung heilt.

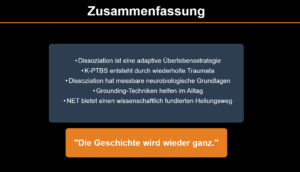

8. Abschluss: Von der Spaltung zur Integration – Die Kraft der erzählten Geschichte

Wir haben mit diesem langen Vortrag heute eine sehr intensive Reise gemacht. Von den neurobiologischen Grundlagen der Dissoziation über die praktischen Grounding-Techniken bis hin zur Narrativen Expositionstherapie.

Wir haben mit diesem langen Vortrag heute eine sehr intensive Reise gemacht. Von den neurobiologischen Grundlagen der Dissoziation über die praktischen Grounding-Techniken bis hin zur Narrativen Expositionstherapie.

Dissoziation und Trauma gehören bei K-PTBS praktisch immer zusammen. Das ist kein Zufall, sondern eine Kausalität. Es ist ein überlebenswichtiger Mechanismus des Kindes, der im Erwachsenenalter zur Last wird.

Aber – und das ist die hoffnungsvolle Botschaft – Dissoziation ist behandelbar.

- Durch traumaspezifische Psychotherapie.

- Durch stabilisierende Interventionen.

- Durch das geduldige Zusammensetzen der Fragmente zu einem kohärenten Selbst.

Die Wissenschaft versteht heute besser denn je, wie eine Dissoziation entsteht, wie sie sich manifestiert und wie sie geheilt werden kann. Die neurobiologischen Grundlagen hierbei sind erforscht. Die therapeutischen Techniken sind erprobt. Die Grounding-Methoden sind praktikabel.

Und NET zeigt uns etwas fundamental Wichtiges:

- Heilung beginnt, wenn die Geschichte erzählt werden kann.

- Wenn aus den fragmentierten Erinnerungen ein Narrativ wird.

- Wenn das Chaos eine Struktur bekommt.

- Wenn jemand zuhört und sagt: “Ja, das ist passiert. Und Sie haben überlebt.”

Maya Angelou (1928 bis 2014; US Schriftstellerin, Bürgerrechtlerin, Professorin) hatte recht: Es gibt keine größere Qual, als eine unerzählte Geschichte in sich zu tragen.

Aber das Umgekehrte gilt auch: Es gibt keine größere Befreiung, als die Geschichte endlich erzählen zu können.

Die Frau in der Badewanne am Anfang unserer Geschichte? Sie braucht keine Verurteilung. Sie braucht Verstehen. Und Hilfe. Und vielleicht jemanden, der ihr hilft, ihre Lifeline zu legen, mit Hilfe von Blumen und Steinen. Das Große und Ganze ihres Lebens auf einen Blick sichtbar machen. Und dann, Schritt für Schritt, ihre Geschichte zu erzählen.

Denn in dieser Geschichte liegt nicht nur die Vergangenheit. In dieser Geschichte liegt auch die Zukunft. Die Integration. Die Heilung.

Von der Spaltung zur Ganzheit. Von den Fragmenten zur Kohärenz. Von der Dissoziation zur Präsenz. Das ist möglich. Das ist real. Das ist Hoffnung.

9. Literatur und Ressourcen

Quellen zu 2.3.