Borderline

Borderline und die gestörte Bindung

Borderline steht in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer mehr im Fokus der Forschung rund um die Wechselwirkung zwischen unseren Genen und den neurobiologischen Faktoren.

Borderline steht in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer mehr im Fokus der Forschung rund um die Wechselwirkung zwischen unseren Genen und den neurobiologischen Faktoren.

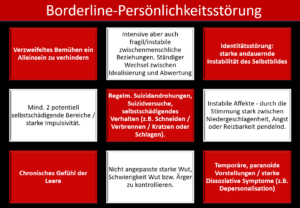

Was die Forschung so kompliziert macht, ist das Borderline aus vielen unterschiedlichen Kernmerkmalen besteht wie z.B.:

- Kontrollverlust (Impulsivität, Selbstverletzung, Drogenmissbrauch, Suizidalität)

- Die Instabilität in den Affekten (Wutausbrüche, Nicht Alleinsein zu können)

- Instabile Bindungen und Beziehungen

- innere andauernde Lehre (Langeweile)

- Instabiles Selbst (Identitätsstörung)

- Zeitweise paranoide und dissoziative Phasen

Aktuell ist man sich sicher, dass Borderline nicht durch lediglich eine einzelne Ursache entsteht. Nein, es ist viel eher ein kompliziertes Modell mehrerer zusammenhängender Faktoren welche diese Störung im Laufe der Jugend aktivieren. Sowohl die genetischen Faktoren als auch erlebte Traumen in der Kindheit sind die eigentlichen Gründe die später dann zu einer emotionalen Fehlregulation und der so bekannten Impulsivität führen.

Den genetischen Faktor hat man durch Zwillingsstudien bei Zweieiigen Zwillingen verglichen von denen Einer klar nach dem ICD und DSM eine Persönlichkeitsstörung aufwies. Diese Studie legt eine erhebliche genetische Bedeutung/Ursache für die Entstehung von Borderline nahe. Eine niederländische Studie mit über 700 Zwillingspaaren zeigte einen besonders hohen Zusammenhang zwischen den Borderline – Symptomen und dem Chromosom 9 welches aktuell als der „beste Marker“ für die Entwicklung von Borderline bekannt ist. Hier brauchen wir aber noch weitere Studien.

Den genetischen Faktor hat man durch Zwillingsstudien bei Zweieiigen Zwillingen verglichen von denen Einer klar nach dem ICD und DSM eine Persönlichkeitsstörung aufwies. Diese Studie legt eine erhebliche genetische Bedeutung/Ursache für die Entstehung von Borderline nahe. Eine niederländische Studie mit über 700 Zwillingspaaren zeigte einen besonders hohen Zusammenhang zwischen den Borderline – Symptomen und dem Chromosom 9 welches aktuell als der „beste Marker“ für die Entwicklung von Borderline bekannt ist. Hier brauchen wir aber noch weitere Studien.

Wie schon oft auf diesem Kanal gezeigt, zeigen die Studien auch deutlich, dass sowohl ein sexueller Missbrauch als auch eine emotionale Vernachlässigung bei über 90 % der Borderline–Patienten vorhanden ist. Diese typische ängstliche Unfähigkeit, mit dem Alleinsein zurecht zu kommen, stammt aus der Vernachlässigung in der frühesten Kindheit.

Eine andere Studie mit über 600 Jugendlichen und ihren Müttern zeigt diesen starken Zusammenhang zwischen erlebten Traumen, und der Entwicklung einer Borderline–Persönlichkeitsstörung.

Was können wir bis jetzt schon mal zusammenfassend sagen? Wenn wir uns alle bislang bekannten Studien einmal vornehmen, dann können wir sagen

Was können wir bis jetzt schon mal zusammenfassend sagen? Wenn wir uns alle bislang bekannten Studien einmal vornehmen, dann können wir sagen

- dass etwa 65 % der Borderliner ein Trauma durch sexuelle Gewalt erlitten haben,

- Ca 60 % litten unter körperlicher Gewalt und

- Ca. 40 % unter schwerer Vernachlässigung.

Bei der sexuellen Gewalt sind es oft die noch sehr frühen und auch lang andauernde Traumatisierungen. Leider ereignen sich diese sogar hauptsächlich in der eigenen Familie.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber immer wieder die Tatsache:

Eine sexuelle Traumatisierung ist nicht zwingend der Grund das sich einer Borderline – Persönlichkeitsstörung entwickelt. Es ist oft ein Faktor unter mehreren.

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns diesmal etwas stärker auf die Störung der Affektregulation.

Typisch sind dabei folgende Merkmale:

- die deutlich niedrigere Reizschwelle für Ereignisse die Gefühle und Emotionen aktivieren

- das extrem hohe Erregungsniveau

- und die sich anschließend nur sehr langsam wieder sich reduzierenden Emotionen.

Das, was ein Außenstehender als ein Chaos von Gefühlen mitbekommt, wird von dem Borderliner selbst, häufig nur als eine undefinierte gequirlte Masse von Emotionen wahrgenommen. In der eigenen Wahrnehmung ist das eine quälende, nicht greifbare und immer diffus angstmachende Spannung. Oft ist diese quälende Spannung dann so stark, dass sich dies alles für den Borderliner wie Unwirklich vorkommt.

Das, was ein Außenstehender als ein Chaos von Gefühlen mitbekommt, wird von dem Borderliner selbst, häufig nur als eine undefinierte gequirlte Masse von Emotionen wahrgenommen. In der eigenen Wahrnehmung ist das eine quälende, nicht greifbare und immer diffus angstmachende Spannung. Oft ist diese quälende Spannung dann so stark, dass sich dies alles für den Borderliner wie Unwirklich vorkommt.

Er spaltet sich dabei von seinen Sinnen dermaßen ab das zum Beispiel Schmerzen komplett gestört wahrgenommen werden. Das kann man dann eine Dissoziation nennen. Wenn wir dann beobachten wie sich ein leidender Borderliner manchmal schneidet (also dieses selbstschädigende Verhaltensmuster an den Tag legt) dann ist dies wie ein Versuch, sich in der eigenen Spannung wieder zu reduzieren und zu kontrollieren.

Dieses Durcheinander im Verhalten kann ganz leicht mit den Störungen der Gefühlsregulierung erklärt werden, denn hier treten die Probleme in der Regulation von Nähe und Distanz und die Unfähigkeit Allein Zusein mit am häufigsten auf.

Borderline Bindung (2) Drei Erklärungsmodelle wie eine gestörte Bindung entsteht

Lass uns mal drei verschiedene Erklärung–Modelle anschauen, welche neben anderen für die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung mitverantwortlich sein können.

Bitte bedenke immer dabei, dass diese nie als die alleinige Ursache angesehen werden dürfen! Sondern sie müssen immer im Zusammenhang mit dem übergeordneten Mutter–Kind–Verhältnis betrachtet werden.

Es handelt sich hier um:

- Die Bindungsdesorganisation

- die Unfähigkeit, im Leben ohne einen Partner / alleine zu sein,

- Die Unfähigkeit zu Mentalisieren

(2.1) die Bindungsdesorganisation

In der traurigen Entwicklung einer Borderline–Persönlichkeitsstörung sind die Traumen der Kindheit wohl mit der wichtigste Aspekt. Hiervon geht auch die Bindungsforschung aus. In der Bindungsforschung geht man davon aus, dass ein Kind welches sich gerade vor etwas fürchtet sofort ganz natürlich bei seiner Bindungsperson Schutz sucht. Das ist der ganz normale Weg. Was aber wenn die Bindungsperson jetzt gleichzeitig auch die Ursache für die Bedrohung ist? Dann steht das Kind vor einem gigantischen Problem. Und wenn dies wiederholt, dann führt dieser Widerspruch zu einem desorganisierten Bindungsmuster. Und dieses desorganisierte Bindungsmuster ist ganz besonders für Borderline so typisch.

Wir Menschen haben grundsätzlich ein Bindungs–Verhaltenssystem. Dieses wird in Belastungs-, in Trennungs- und in Gefahrensituationen automatisch aktiviert um Nähe zu erhalten und die Nähe zu einer Bindungsperson wiederherzustellen, wenn man von ihr entfernt ist.

Kleine Kinder zeigen dies durch

- weinen

- anklammern

- rufen nach den Eltern.

Auf der anderen Seite steht dann das Fürsorgesystem bei den Eltern/den Bindungspersonen. Und je nach den einzelnen Reaktionen die jetzt ein Kind durch seine Bezugsperson, seine Mama oder Papa erfährt werden unterschiedliche Bindungsmuster (Inner working Models“) ausgebildet. Wichtig für uns ist erstmal, dass diese in der Kindheit erlernten Handlungsmuster bis ins hohe Alter fest bestehen bleiben! Das hat sich in unserem Gehirn fest „verdrahtet“

Wir unterscheiden vier verschiedene Strategien in der Bindungsorganisation:

- sichere Bindungsmuster

- unsicher–vermeidende Bindungsmuster

- unsicher–ambivalente Bindungsmuster

- desorganisierte Bindungsmuster

Die sichere Bindung: Bei der sicheren Bindung kann das Kind in einer Stresssituation (zum Beispiel bei Streit, Trennung, Krankheit etc.) seine Gefühle frei zeigen, kann sich in aller Ruhe zu seiner wichtigen Bindungsperson hinwenden, um anschließend wieder auf „Entdeckungstour“ zu gehen.

Die unsichere – vermeidende Bindung: Hier zeigt sich in einer Stresssituation, dass das Kind jeden Kontakt mit seinen Eltern vermeidet, weil es ja eine abweisende Handlung schon voraussetzt. Es wendet sich deutlich stärker der Umgebung zu und unterdrückt erstmal seine negativen Gefühle.

Die unsichere – ambivalente Bindung Ambivalent bedeutet widersprüchlich. Bei dieser unsicheren und widersprüchlichen Bindungsstruktur wendet sich das Kind deutlich weniger der Umgebung zu. Weil es keine Erfahrung hat, das Verhalten der Bindungsperson vorherzusehen, führt es bei dem Kind immer wieder zu ärger und Widerstand wenn die Bindungsperson versucht, das Kind irgendwie zu beruhigen.

Das sind eigentlich die hauptsächlichen Strategien die wir heute als beziehungserhaltend ansehen. Bei den beiden Letzteren besteht diese starke Verletzbarkeit auch im hohen Lebensalter – das hört praktisch nie auf. Dieses Zusammenbrechen von organisierten Strategien in wichtigen Beziehungssituationen wird in der Bindungstheorie als Desorganisation bezeichnet. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass es eine Verbindung gibt zwischen ihr und einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine krankhafte psychologische Entwicklung unserer Kinder.

Was aber ist die Ursache dafür, dass sich Eltern so schwierig für das Kind verhalten? Studien über mehrere Generationen hinweg haben einen klaren Zusammenhang zwischen unverarbeiteten Traumen der Eltern und der Desorganisation ihrer Kinder mehrfach nachgewiesen. Diese unverarbeiteten Traumata zeigen sich in einem speziellen Interview (*Adult Attachment Interview) auf das wir später noch eingehen werden. Hier zeigen die Eltern dann zu bestimmten Fragen besondere sprachliche Auffälligkeiten wie zum Beispiel durch eine Desorientierung in Zeit / Ort, lange Schweigepausen, Subjekt – Objekt-Verwechslung. Diese Fragen sind zum Beispiel, wenn sie über frühere Traumen wie Missbrauch, Verluste oder Vernachlässigung sprechen sollen.

Studien kommen auch zu dem Ergebnis, dass in diesen engen dyadischen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern eigene traumatische Erfahrungen der Eltern durch das kleine Kind neu aktiviert werden die dann für die Eltern zwar unbewusst trotzdem aber bedrohlich und ängstigend hochkommen. Die Folge davon ist: Eltern Wirken dann auf ihre Kinder selber beängstigend da sie selber kéine vernünftige Strategie zeigen und orientierungslos wirken wenn es um das Lösen von Problemen geht:

Ein Beispiel: Kommt das Kind schutzsuchend auf die Mutter zugelaufen und die Mutter erinnert sich nun genau an ihre eigenen Traumen, dann spürt das Kind eine klare Unterbrechung seiner Bindungsstrategie… Die Mutter ist in diesem Moment „kein sicherer Hafen“ ist. Bei der Mutter kommt das Gefühl hoch „ich habe jetzt auch Angst und deswegen mache ich dir jetzt Angst“. Diese Situation bietet dem Kind überhaupt keinen Schutz, sondern bewirkt genau das Gegenteil.

Sind diese Menschen in unserer heutigen Gesellschaft Einzelfälle? Was sagen die Studien?

Der Anteil von desorganisierten Kindern in der sogenannten unauffälligen Mittelklasse beträgt etwa 15 %.

Bei Stichproben in Familien mit einem niedrigen sozialen / finanziellen Status liegt der Anteil von desorganisierten Kindern zwischen 25 und 34 %.

Bei drogenabhängigen Müttern oder bei misshandelten Kindern beträgt er schon deutlich mehr als 40 %.

Langzeitstudien zeigen, dass diese Entwicklung im Kindesalter einen klaren Zusammenhang hat mit dissoziativen Störungen und mit aggressiven Verhaltensweisen im Erwachsenenalter. In diesen Untersuchungen wurde eine Gruppe von psychiatrischen Patienten mit dissoziativen Verhaltensweisen und eine Gruppe ohne diese Diagnose miteinander verglichen. Die erste Gruppe, also die Patienten mit den dissoziativen Erfahrungen berichteten viel häufiger von Verlusten durch Todesfälle, die ihre Mütter in den Jahren rund um ihre Geburt erlebt hatten. Das heißt, ein nicht gelöstes Trauma der Mutter während der ersten zwei Lebensjahre des Kindes kann durchaus als Risikofaktor für die Entwicklung einer desorganisierten Bindungsstruktur beim Kind betrachtet werden. Außerdem wurde nachgewiesen, dass die diese Kinder in der Pubertät die deutlichsten Tendenzen zu Dissoziationen aufzeigten.

Die vielen Studien die uns heute zur Verfügung stehen, zeigen übereinstimmend, die hohe Überschneidung zwischen dissoziative Reaktionen und der Diagnose Borderline. Hierfür sind oft auch traumatische Erlebnisse mitverantwortlich.

Wir können vier große Risikofaktoren als Ursache für die Borderline mit seiner starken Neigung zur Dissoziation herausstellen:

- Eine widersprüchliche / inkonsistente Behandlung durch die Bezugsperson

- sexueller Missbrauch durch eine Bezugsperson

- Zeuge von Gewalt / sexueller Gewalt in der Kindheit

- Vergewaltigung – auch im Erwachsenenalter

Fazit bis hierhin: Die desorganisierte Bindung im frühsten Kindesalter ist ganz eindeutig an der Entwicklung einer Borderline–Persönlichkeitsstörung mitbeteiligt.

2.2 Die Unfähigkeit alleine zu sein

Diese Unfähigkeit „alleine zu sein“ – ist das vielleicht nur eine Simulation / ein Vortäuschen falscher Tatsachen um sich einen Vorteil zu verschaffen? Oder ist das wirklich ein fester Bestandteil der Diagnosekriterien im ICD 10 für die Borderline–Persönlichkeitsstörung? Ja! Es ist ein klares Kriterium und ein wirklicher Bestandteil. Borderline–Patienten sind praktisch beherrscht von dieser unfassbar intensiven Angst vor dem Alleinsein und einem nur sehr schwach ausgebildeten Verhältnis zu wichtigen Bezugspersonen. Darum verwechseln sie häufig die Abwesenheit einer solchen Personen mit einem dauerhaften Verlassen sein. Deswegen versuchen Sie auch, ihre für sie wichtigen Bezugspersonen dauerhaft und leider oft auch manipulativ an sich zu binden.

Auf der anderen Seite kommt dann aber bei Nähe und Geborgenheit oft ein sehr hohes Maß an Angst, Schuld oder Scham in ihnen hoch. Die Folge von diesem Wirrwarr ist, das dauerhafte Beziehung nur sehr schwierig geführt werden können. Sehr häufig sind sie von Trennungen und Annäherungen geprägt. Wir nennen sie auch die sogenannten „On-Off-Beziehung“.

Auch wenn diese chaotischen Beziehungsstörungen und Beziehungsabbrüche ganz wichtige Diagnosemerkmale bei Borderlinern sind, so wird doch deutlich, dass die Angst vor dem Verlassenwerden gerade dann hochkommt, wenn sie sich in einer Situation befinden in der sie eine Konfliktsituation alleine lösen müssen, in der ihnen niemand zur Hilfe kommen kann.

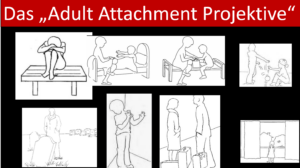

Eine ganz interessante Studie die mit der Unterstützung von Gehirnscannern durchgeführt wurde handelte rund um das Thema: „Adult Attachment Projective“. Das AAP ist seit ca. 20 Jahren bereits im Einsatz und ist ein sehr objektives und auch zuverlässiges Interview-Verfahren bei dem Bilder zu Bindungsrelevanten Situationen gezeigt werden. Anhand der Antworten kann dann recht genau auf innere Regeln, innere Bindungsmodelle Rückschlüsse gezogen werden.

Es werden 7-8 Bilder vor gelegt zu denen dann eine Geschichte erzählt werden soll. Zum Beispiel

- Wie kam es zu dieser Situation

- was denken oder was fühlen diese abgebildeten Personen?

- Wie könnte jetzt die Geschichte weitergehen?

Einige der Bilder zeigen zwei Erwachsene, andere einen Erwachsenen und ein Kind und zeigen dabei eine mögliche Bindungsbeziehung (zum Beispiel zwischen Mutter und Kind, Großmutter und Enkel, oder einem Ehepaar). Andere Bilder sind monadisch. Das bedeutet sie stellen – im Gegensatz zum dyadischen – entweder nur ein Kind oder nur einen Erwachsenen dar. Diese Bilder fordern dann, dass eine Beziehung (Internal) konstruiert wird.

Als besonders wirksam zeigte sich dabei eine qualitative sprachliche Unterscheidung von den verwendeten Wörtern die wir in die Klassifikation „unresolved“ / ungelöste Traumen einordnen.

Ein unverarbeitetes Trauma (Unresolved) wird im AAP dann erkannt, wenn der Befragte nicht in der Lage ist, die Charaktere auf den Bildern mit ihren bedrohlichen Bild-Situationen (wie zum Beispiel Gefahr, Misshandlung oder Hilflosigkeit) in eine vernünftige Lösung zu führen. In solch einem Fall greifen sie dann auf keine erlernte sichere Basis zurück (zum Beispiel Hilfe holen, überlegen, in Ruhe handeln). Sie können dann schlichtweg nicht handeln (also sich schützen oder nach Hause gehen oder sich ablenken) um sich anschließend in Ruhe neu zu ordnen.

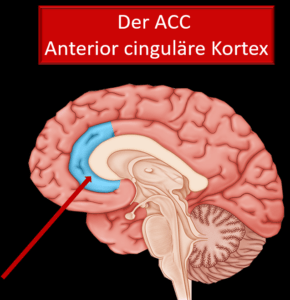

In der parallelen Studie wurden diese AAP-Befragung einmal in einem Gehirnscanner durchgeführt. Das Ergebnis war, dass die Borderline – Patienten bei der Betrachtung der Bilder eine deutliche Aktivierung in der Region des ACC – des anterioren cingulären Kortex – hatten. Kennern des Gehirns ist jetzt sofort klar: das ist die Region für die Verbindung zu Furcht und Schmerz. Dieses Ergebnis war so klar und deutlich: Ein Borderliner reagiert besonders auf Trigger, die ein Alleinsein aufzeigen.

In der parallelen Studie wurden diese AAP-Befragung einmal in einem Gehirnscanner durchgeführt. Das Ergebnis war, dass die Borderline – Patienten bei der Betrachtung der Bilder eine deutliche Aktivierung in der Region des ACC – des anterioren cingulären Kortex – hatten. Kennern des Gehirns ist jetzt sofort klar: das ist die Region für die Verbindung zu Furcht und Schmerz. Dieses Ergebnis war so klar und deutlich: Ein Borderliner reagiert besonders auf Trigger, die ein Alleinsein aufzeigen.

Sie reagieren dann im ACC mit Furcht und mit Schmerz.

Folgeuntersuchungen bei dieser Gruppe zeigten, dass selbst noch nach sechs Jahren 60 % der Befragten über ihre Angst berichteten, verlassen zu werden. Un das auch dann noch, wenn sich andere zwischenmenschliche Probleme bis dahin deutlich gebessert hatten. Das Gefühl des Alleinseins und die damit zusammenhängende Desorganisation und Dysregulation des Bindungssystems stellt beim Borderliner wirklich ein klinisch relevantes Merkmal dar. Darum müssen wir diesem Thema auch weiterhin unsere besondere Aufmerksamkeit schenken.

Teil 2.3 –Die Unfähigkeit zum Mentalisieren

Die Mentalisierungsfähigkeit stellt eine hohe Entwicklungsleistung im Lernprozess eines Menschen dar. Es ist die Fähigkeit, das eigene Verhalten und auch das Verhalten anderer zu interpretieren und dabei unterschiedliche Positionen einzunehmen. Leider kann das Erlernen dieser Fähigkeit dramatisch abgefälscht / verändert / zerstört werden, wenn sich die wichtigen Bindungspersonen in der Kindheit – und das sind einfach in der Regel Mama und Papa – nur wenig empathisch und wenig feinfühlig verhalten.

Die Frage ist jetzt, wie stark dieser Liebesentzug oder eine frühe traumatische Erfahrung die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, später zum Beispiel immer wieder impulsive Handlungen zu begehen die ja auch ein Diagnosekriterium (Nr.4) nach dem ICD10 für Borderline sind. Sowohl die mütterliche Liebe / ihre Feinfühligkeit aber auch die Mentalisierungsfähigkeit des Einzelnen sind die eigentliche Grundvoraussetzung für eine vernünftige Beziehung mit der Umgebung in Schule / Arbeit / Partnerschaft. Das Erkennen was in dem Anderen vor sich geht und dieses auch richtig zu interpretieren hängt eng mit der Fähigkeit zusammen, den eigenen (!) Bewusstseinszustand zu reflektieren und in ein vernünftiges eigenes Handeln umsetzen zu können.

Stand heute sind wir uns recht sicher, dass ein Borderliner wegen seiner vielen instabilen Bindungserfahrungen besonders in seinen ersten Lebensjahren (Missbrauch, Misshandlung, emotionale Vernachlässigung) gar nicht erst die Fähigkeit erlernen konnte, gegensätzliche / widersprüchliche Affekte zu lernen und vernünftig zu integrieren. Aber genau diese Integration – das Wissen, das eine Person sowohl gut als auch manchmal „böse“ sein kann – ist für die Entwicklung einer stabilen und sicheren Bindungsbeziehung absolut notwendig. Als Kinder hatten sie praktisch keinerlei Möglichkeit, sich über ihre Traumen und ihre widersprüchlichen Erlebnisse eine eigene innere Vorstellungen zu machen. Aber: dieses noch nicht ganz ausgebildete Reflektionsvermögen eines Kindes kann hier ausnahmsweise auch mal als Vorteil angesehen werden. Denn, wie hätten sie sonst mit der missbrauchenden Bindungsperson überhaupt gemeinsam unter einem Dach überleben können? Was für ein Dilemma…

Das Ergebnis von alledem ist– denn das alles bleibt ja nicht ohne Folgen – dass sie als Erwachsener praktisch keine Fähigkeit zu einer Mentalisierung erlernen konnten. Das wiederum bedeutet, dass sie über eine nur rudimentäre / unvollständige Fähigkeit verfügen, in schwierigen und beängstigenden Situationen in Ruhe nachzudenken um eine Lösung zu suchen. Dadurch bringen sie erst gar nicht die Flexibilität mit, verschiedene Standpunkte einzunehmen oder zwischen inneren und äußeren mentalen / geistigen Zuständen zu unterscheiden. Besonders deutlich wird dies, wenn sie über ihre traumatischen Erfahrungen im AAI dem „Adult Attachment Interview“ sprechen und ihre Geschichte/ihre Worte dabei nur eine sehr niedrige reflexive Kompetenz / praktisch keine Tiefe aufweisen.

Borderliner fallen in der Gesellschaft immer wieder durch ihr instabiles Identitätsgefühl und ihre widersprüchlichen Vorstellungen von sich und anderen auf. Auf der einen Seite idealisieren sie sehr schnell – aber genauso schnell entwerten und klagen sie auf der anderen Seite ihr Gegenüber auch an. Und immer wieder ist da diese diffuse, nicht greifbare Angst … Diese Angst, im nächsten Augenblick von dem idealisierten Menschen (dem Objekt) verlassen zu werden. Und in dieser Angst werden ihre Bindungen für sie immer unvorhersehbarer und chaotischer.

Diese armen Menschen (und ja, ich bezeichne sie hier ganz bewusst als arme Menschen) haben in der Regel nur sehr ungenaue, schemahafte oder rigide Vorstellungen von anderen die erst gar nicht reflektiert werden weil – wenn sie diese nun mental versuchen würden zu verstehen – das alles viel zu bedrohlich für sie wäre. Jemand der als kleines Kind permanent von Drohungen umgeben war, der von einem Trauma zum nächsten nur am „Überleben“ war, so jemand wird kaum lernen, zwischen einem Innen und einen Außen zu unterscheiden. So jemand musste praktisch permanent „im Außen“ sein – seinen Blick auf all die körperlichen und emotionalen Gefahren gerichtet halten – dass praktisch gar kein Raum für das Erkunden der eigenen inneren Welt übrig blieb.

Die logische Folge davon ist, dass ein Borderliner eine mangelnde Reflektionsfähigkeit hat und das zeigt sich klar und deutlich in seinem Bindungsverhalten.

Durch dieses ständige Abwehren und sich nicht mit der Außenwelt auseinandersetzen glaubt man früher, dass Borderliner gar keinen Sinn für das Außen besitzen. In den letzten 20 Jahren zeigen neuere Studien jedoch, dass manche Borderline – Patienten (aber bei weitem nicht alle!) teilweise sogar eine sehr hohe Sensibilität für andere Menschen mitbringen.  Jedoch liegt hier wohl doch eher der Fokus auf der Kontrolle des Anderen. Mit dem Ziel,

Jedoch liegt hier wohl doch eher der Fokus auf der Kontrolle des Anderen. Mit dem Ziel,

- dass sich der Borderliner in seinem für ihn emotionell bedrohlichen Umfeld besser schützen kann und

- um zu ihren eigenen inneren Konflikten im Außenverhältnis zu anderen eine gewisse Distanz zu verschaffen.

Ihr unbewusster Leitsatz lautet: „Ich kontrolliere Dich damit ich nicht so viel Angst vor Dir haben muss“. Aber nochmals: Ein Borderliner ist nicht zwangsläufig blind für die Gefühle des Gegenüber – ist sich aber auch nicht zwangsläufig der Gefühle des Anderen bewusst. Ihr typisches Defizit tritt am häufigsten engeren Bindungen auf. In neutralen Beziehungen zu entfernteren Bekannten können Sie tatsächlich recht gut reflektieren. Da brauchen sie ja auch keine Angst vor Nähe zu haben. Diese Fähigkeit fehlt ihnen aber in dem Moment, wenn sie in das enge Verhältnis zu einem Partner übergehen.

Auch hier nochmals ein Wort zur Vorsicht: Genauso wie zu den beiden anderen Entwicklungsmodellen wie

- der Bindungsdesorganisation

- und der Unfähigkeit, allein zu sein

- So muss man auch bei der eingeschränkten Mentalsierungsfähigkeit immer wieder darauf hinweisen, dass sie als alleiniges Kriterium bei weitem nicht ausreicht um die Diagnose Borderliner zu stellen.

Alle hier aufgeführten Punkte müssen immer im Zusammenhang mit dem besonderen Mutter–Kind–Verhältnis betrachtet werden.!

Teil 3: Was sagt denn die Forschung?

Bei der Bindungsforschung mit Erwachsenen verfolgt man zwei Hauptlinien: Das eine Thema ist die klinische Entwicklungspsychologie. Aus ihr wurde das Adult Attachment Interview AAI entwickelt wurde um die Eltern–Kind–Beziehungen aus der bindungstheoretischen Sicht besser und systematischer beschreiben zu können. Der andere Themenkomplex ist die Bindungsforschung in der Persönlichkeitspsychologie und in der Sozialpsychologie. Hier liegt der Fokus auf der Einsamkeit und den Beziehungen zu Partnern oder Freunden und es werden eher andere Fragebögen verwendet z.B. mit den Schwerpunkten rund um die Bindungsmerkmale. Zwischen diesen beiden Ecken hat sich ein ganz eigener, individueller Forschungsbereich herausgebildet, der das Beste aus diesen beiden Richtungen versucht zu nutzen. Diesen könnte man am besten mit dem Begriff der „klinischen Persönlichkeitspsychologie“ beschreiben.

Ich möchte jetzt mal besonders zwei Fragemethoden kurz beschreiben, die in den Studien und Gesprächen mit Patienten mit einer Borderline–Persönlichkeitsstörung recht häufig verwendet werden. Obwohl sie doch sehr verschieden voneinander sind kann man eins schon erkennen: Es wird klar, dass sich Borderline–Patienten selber recht häufig in den Fragebögen als „unsicher – ängstlich“ einschätzen.

Sie wurden in den Interviewmethoden auch am häufigsten als „unresolved“ – also mit unverarbeiteten Traumen behaftet – in Bezug auf Missbrauch und Misshandlung in Verbindung mit einer unsicher–verstrickten Bindungsordnung eingeordnet.

3.1: AAI Adult Attachment Interview

Seit circa 40 Jahren wird das AAI als das „Non-Plus-Ultra“ bezeichnet um Bindungsrepräsentationen bei Erwachsenen zu erfassen. Die Fragen in diesem Interview sind so aufgebaut, dass durch ihre Reihenfolge das Bindungssystem immer stärker aktiviert wird. Wir können uns das so vorstellen, dass die Fragen der einzelnen Themen im Verlauf des Interviews immer realistischere Szenen mit Stress und Belastungen aufweisen wie zum Beispiel

- Trennung und Kummer

- Verlust und Missbrauch.

Aus den Antworten lässt sich dann erkennen, dass die als Kind erlebten widersprüchlichen und bedrohliche Erfahrungen mit den Bindungspersonen sehr unzusammenhängend in den Antworten aufkommen und das häufig die innere Verarbeitung von den Traumen immer noch dysreguliert – also „unresolved“ – sind.

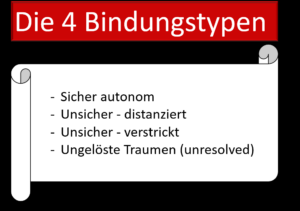

Mithilfe von 18 Fragen wird der Befragte dann anschließend in eine von vier Gruppen eingeteilt:

Mithilfe von 18 Fragen wird der Befragte dann anschließend in eine von vier Gruppen eingeteilt:

– sicher autonome Person: Solche Personen haben einen vernünftigen und auch einen recht flexiblen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen.

Dies zeigt sich durch ihre zusammenhängenden und offenen Antworten und Schilderungen.

– Unsicher–distanzierte Person: Ihnen fehlt ein freier emotionaler Zugang zu ihren wichtigen Gefühlen rund um das Thema Bindung. Erkennbar wird dies durch eine starke Reduzierung bis hin zu einer kompletten Deaktivierung der eigenen Bedürfnisse nach einer Bindung.

– Unsicher–verstrickte Personen: Diese Personen haben ein sehr stark aktiviertes Bedürfnis nach Bindung und zeigen dies durch ebenso starke emotionale Schilderungen aus ihrer Kindheit.

– Personen mit ungelöster Trauer oder ungelöstem Trauma: Sie zeichnen sich durch ihre emotionale Orientierungslosigkeit aus. Von außen erkennbar ist dies insbesondere durch ihre sprachliche Ausdrucksweise, wenn sie über den selbst erlebten Missbrauch oder über ihre Verluste sprechen.

Sichtbar wird dies zum Beispiel an

- nicht vernünftigen Überzeugungen über die eigene Rolle am Geschehen,

- an eventuell überzogenen Reaktionen wie z.B. suizidale Gedanken

- oder auch in der immer wieder hochkommenden Verleugnung der erlebten Situation.

- Dieses Verleugnen zeigt sich dann oft in einem „On-Off-Spiel“. Mal sagt der Proband: „ja, ich habe es erlebt“ um dies im nächsten Satz bereits wieder komplett zu verleugnen „Nein! Ich habe dies nicht erlebt!“.

Der größte Nutzen für eine anschließende Therapie zeigt sich dadurch, dass die Antworten sehr gut wie mit einem Code systematisch eingeordnet werden können. Je nachdem wie die Antworten von einer Norm abweichen kann man anschließend auf einer Skala feststellen, wie stark zum Beispiel Idealisierung, Ärger, Entwertung bei dem Betreffenden vorhanden sind. Durch das Interview mit Hilfe des AAI werden die krankhaften Bindungsverhältnisse in Bezug auf Missbrauch und Verlust sehr deutlich sichtbar. Und genau darin liegt auch der Nutzen des AAI. Diese Interviewmethode zeigt nämlich schonungslos den Zusammenhang auf zwischen Traumen und sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und einer fehlerhaften Bindungsstruktur im erwachsenen Alter.

3.2 das Adult Attachment Projective (AAP)

Rund um die Jahrtausendwende entwickelten Forscher eine weitere Interviewmethode: das AAP Adult Attachment Projective. Dieses Interview ist deutlich kürzer als das AAI und basiert auf acht Bildern. In einer ganz bestimmten Reihenfolge werden die Bilder gezeigt und werden im weiteren Verlauf immer stärker Bindungsorientiert.

Wie kann man sich das vorstellen? Zuerst wird ein recht neutrales Bild gezeigt und die folgenden sieben zeigen immer deutlicher Themen rund um die Bindung wie zum Beispiel Trennung, Verlust, Alleinsein, Bedrohung und Krankheit.

Wie kann man sich das vorstellen? Zuerst wird ein recht neutrales Bild gezeigt und die folgenden sieben zeigen immer deutlicher Themen rund um die Bindung wie zum Beispiel Trennung, Verlust, Alleinsein, Bedrohung und Krankheit.

Zu diesen Bildern soll der Befragte dann eine vollständige Geschichte erzählen:

- was passiert auf dem Bild?

- Wie kam es zu dieser Situation?

- Was denken oder fühlen die Gezeiten Personen?

- Wie könnte die Geschichte ausgehen?

Auch durch dieses Interview können die vier Bindungsmuster sehr genau ermittelt werden:

- sicher – autonom (F)

- unsicher – distanziert (Ds)

- unsicher – verstrickt (E)

- nicht verarbeiteter Bindungsstatus (U)

Ein nicht verarbeitetes Trauma (Unresolved) wird auch durch diese Fragemethode sehr schnell erkannt. Z.B. wenn die Personen in den Bildern von dem Interviewten nicht in der Lage sind, gefährliche Situationen / Inhalte (Gefahr, Hilflosigkeit, Misshandlung) irgendwie zu integrieren und anschließend zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Dann greifen sie auf keine Internalisierung / auf keinen erlernten sicheren Lösungsweg zurück wie zum Beispiel ganz simpel Hilfe holen, nachdenken etc.). Sie können einfach nicht vernünftig handeln (zum Beispiel nach Hause gehen, sich ablenken oder sich schützen) um sich dann in aller Ruhe neu zu organisieren.

Was bringen jetzt solche Interviews? Nun sie zeigen recht klar und deutlich, dass Borderline–Patienten im Vergleich der vier Bindungsgruppen-Muster einen extrem hohen Anteil an unverarbeiteten Traumata („Unresolved“) in ihren Antworten aufweisen.

Wir sprechen hier bei den Studien von über 70 % der Borderline-Patienten welche zeit ihres Lebens mit unverarbeiteten Traumata dauerhaft zu kämpfen haben.

3.3. Weitere Fragetechniken / strukturierte Interviews

Das AAI und das AAP sind zwar mit die bekanntesten Interviews im Bereich Bindung und Borderline – sie sind aber bei weitem nicht die Einzigen. Wir kennen noch eine ganze Reihe recht interessanter Fragebögen. Wobei die Aufzählung mit Sicherheit nicht umfassend sein kann:

- ASR Attachment Self Report

- Relationship Questionnaire (RQ)

- ASO Attachment Style Questionnaire

- RSQ Reciprocal Attachment Querstionnaire

Mein persönliches Fazit:

Unser aktuelles Wissen über die krankhafte Veränderung des Seelenerlebens (Psychopathologie) und auch die Forschung über die Ursache, die Entstehung und die Entwicklung von Krankheiten und ihren Behandlungsmöglichkeiten von Borderline hat in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Heute erkennen wir, dass die Störung der Affektregulation das Kernproblem bei Borderline ist.

Die Ursache hierfür kommt aus mindestens drei verschiedenen Richtungen:

- die genetischen Faktoren

- traumatische Bindungserfahrungen und

- dysfunktionale Verhaltensmuster.

Das Störungsbild des Borderline – Patienten ist das bisher am besten untersuchte in der klinischen Bindungsforschung und wir können heute sagen, dass wir Borderline-Patienten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als „unsicher–verstrickt“ (hasserfüllt, konfliktreich, mit stark schwankenden Denkvorgängen) kombiniert mit einem „unresolved / unverarbeitetem Trauma“ durch Missbrauch und Misshandlung einordnen können.

Die Kunst der Kommunikation

Thomas Harris (Facharzt und Professor für Psychiatrie) hatte mit Eric Berne die Transaktionsanalyse begründet und auch in der Praxis immer wieder erprobt. Wo Eric Berne sehr in der Theorie aufgeht, erklärt uns Thomas Harris in einer sehr lebendigen Art und Weise, dass die Transaktionsanalyse in unserem Alltag einen wichtigen Beitrag leisten kann. Hier sind Themen wie Kindererziehung, Ehe, Depression und andere psychische Probleme, Gewaltfreie Kommunikation, Spannungen durch Religion und Kultur die Grundlage seiner Studien.

Ein tolles Buch zur Selbstreflexion. Ich vergleiche es sehr gerne mit einem Schlüssel um das Schloss der eigenen Handlungsrituale zu öffnen. Mit diesem Buch werden die “Drehbücher des eigenen Verhaltens” sichtbar.

Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus