Familienpsychologische Gutachten – Kann ich die Qualifikationsanforderung an Familienrichter nach §23b GVG einklagen?

Die neuen Herausforderungen für Familienrichter – wird der §23b GVG dem gerecht?

Richter an einem Familiengericht zu sein, dass ist mit einer der fordernsten Berufe, welche ich mir im Moment so vorstellen kann. Warum? Weil die Anforderungen und Erwartungen an diesen Beruf permanent steigen. Besonders im Bereich des Kindeswohls, soziale Kompetenzen und Verhandlungsgeschick stehen sie unter großem Druck. Der Grund dahinter? Nun, die Welt, in der wir heute leben, leidet immer mehr unter traumatischen Erlebnissen. Jüngste Datensätze (Jama Network 30.05.2024-e2413874) zeigen einen Anstieg der diagnostischen Rate von 3,4% auf 7,5% innerhalb weniger Jahre (2017-2018 vs. 2021-2022)

Richter an einem Familiengericht zu sein, dass ist mit einer der fordernsten Berufe, welche ich mir im Moment so vorstellen kann. Warum? Weil die Anforderungen und Erwartungen an diesen Beruf permanent steigen. Besonders im Bereich des Kindeswohls, soziale Kompetenzen und Verhandlungsgeschick stehen sie unter großem Druck. Der Grund dahinter? Nun, die Welt, in der wir heute leben, leidet immer mehr unter traumatischen Erlebnissen. Jüngste Datensätze (Jama Network 30.05.2024-e2413874) zeigen einen Anstieg der diagnostischen Rate von 3,4% auf 7,5% innerhalb weniger Jahre (2017-2018 vs. 2021-2022)

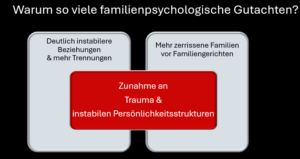

Auch beobachten wir immer häufiger Menschen mit einer instabilen Persönlichkeitsstörung. Die weltweite Prävalenz – also die Gesamtzahl aller Krankheitsfälle während eines bestimmten Zeitraumes – an einer Persönlichkeitsstörung zu leiden liegt aktuell weltweit bei geschätzten 6 bis 11%.

Von all diesen traumatischen Erfahrungen und Persönlichkeitsstörungen bleiben Familiengerichte logischerweise nicht verschont – denn sie sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und in der Folge davon auch die familienpsychologischen Gutachten, deren Zahl in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen sind.

Wegen all dieser Gründe habe ich mich auf diesen Beitrag mit zwei besonderen Themen vorbereitet:

- Was muss ein Familienrichter heute an Aus- Weiter- Fortbildung mitbringen?

- Was hat der neu verfasste §23b im GVG mit all dem zu tun?

Eine Persönlichkeitsstörung 👉Was ist das eigentlich?

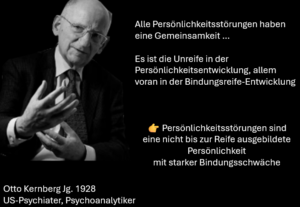

Nach Otto Kernberg (Jg. 1928 US-Psychiater und Psychoanalytiker) haben alle Persönlichkeitsstörungen eine gemeinsame Ursache und sollten deshalb auch nicht getrennt voneinander betrachtet werden.

Nach Otto Kernberg (Jg. 1928 US-Psychiater und Psychoanalytiker) haben alle Persönlichkeitsstörungen eine gemeinsame Ursache und sollten deshalb auch nicht getrennt voneinander betrachtet werden.

Meiner persönlichen Beobachtung nach sind alle Persönlichkeitsstörungen, egal ob Narzissmus, Histrionie, Borderline, Anankasmus etc. unreife Stufen auf der Bindungsreifeskale einer Persönlichkeitsentwicklung. Näheres unter folgendem Beitrag: https://werdewiederstark.de/borderline-ist-eine-stoerung-in-der-bindungsreife-entwicklung/

Vielleicht noch ein persönlicher Vergleich, den ich gerne auf eine Persönlichkeitsstörung anwende: Da kein Kind mit einer Persönlichkeitsstörung – wie z.B. Borderline – auf die Welt kommt, werden ihm in seiner Entwicklung von außen (!) Hindernisse in den Weg gelegt. Bei seiner Bindungsreife-Entwicklung – und nichts anderes als Bindung, Bindung und nochmals Bindung lernt ein Säugling in den ersten Lebensmonaten – werden ihm durch sein allernächstes Umfeld entweder Hindernisse in den Weg gelegt, oder Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten.

Drei große Problemfelder beobachte ich seit Jahren

- Tyrannische Eltern, welche ihre Kinder förmlich unterdrücken

- Emotional distanzierte Eltern, die ihren Kindern keine Bindungsstabilität vermitteln

- Überängstliche Eltern – Helikopter-Eltern – die ihren Kindern keine eigene Entwicklungsreifung erlauben.

All dies gleicht einem 100 Meter Lauf, bei dem einer mit schwierigen Start- und Laufbedingungen zu kämpfen hat. Durch diese Startschwierigkeiten läuft er anderen mit stabileren Entwicklungsmöglichkeiten Zeit seines Lebens hinterher.

All dies gleicht einem 100 Meter Lauf, bei dem einer mit schwierigen Start- und Laufbedingungen zu kämpfen hat. Durch diese Startschwierigkeiten läuft er anderen mit stabileren Entwicklungsmöglichkeiten Zeit seines Lebens hinterher.

Das dies zu Ängsten, Frustrationen, Aggressionen sich selbst und anderen gegenüber führt, ist meines Erachtens fast eine zwingende Konsequenz.

Die Auswirkung dieser kollektiven Unreife sind heute in unserer gesamten Gesellschaft zu spüren – unter anderem in immer instabileren Beziehungsmodellen, die sich auch in unserem Rechtswesen abbilden müssen. Denn das Recht, folgt zwangsläufig immer dem gelebten Leben.

Und damit haben wir die Lücke zwischen den instabilen Persönlichkeitsstörungen – die unter anderem an den immer instabileren Familienstrukturen erkennbar sind – und unserem Thema – familienpsychologische Gutachten / höhere Anforderungen an Familienrichter – geschlossen.

Die Auswirkung dieser kollektiven Unreife sind heute in unserer gesamten Gesellschaft zu spüren – unter anderem in immer instabileren Beziehungsmodellen, die sich auch in unserem Rechtswesen abbilden müssen. Denn das Recht, folgt zwangsläufig immer dem gelebten Leben.

Die Auswirkung dieser kollektiven Unreife sind heute in unserer gesamten Gesellschaft zu spüren – unter anderem in immer instabileren Beziehungsmodellen, die sich auch in unserem Rechtswesen abbilden müssen. Denn das Recht, folgt zwangsläufig immer dem gelebten Leben.

Und damit haben wir die Lücke zwischen den instabilen Persönlichkeitsstörungen – die unter anderem an den immer instabileren Familienstrukturen erkennbar sind – und unserem Thema – familienpsychologische Gutachten / höhere Anforderungen an Familienrichter – geschlossen.

👉 Unser Familienrecht unterliegt wegen dem gesellschaftlichen Wandel seit seinem Beginn in einem rasanten Veränderungsprozess und offensichtlich verändert es sich auch deutlich schneller als andere Rechtsgebiete, weil es sich an die gesellschaftlichen Entwicklungen und völlig neue Familienmodelle anpassen muss, an die vor 100 oder 50 Jahren noch niemand dachte.

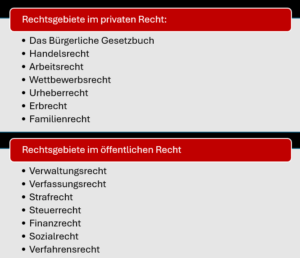

Die andere Rechtsgebiete an die ich denke wären im privaten Recht:

- Das Bürgerliche Gesetzbuch

- Handelsrecht

- Arbeitsrecht

- Wettbewerbsrecht

- Urheberrecht

- Erbrecht

- Familienrecht

Im öffentlichen Recht kennen wir das

- Verwaltungsrecht

- Verfassungsrecht

- Strafrecht

- Steuerrecht

- Finanzrecht

- Sozialrecht

- Verfahrensrecht

Von all diesen, unterliegt das Familienrecht seit seiner Einführung am 01.01.1977 wahrscheinlich dem allergrößten Wandel.Die vielen Reformen sind aber auch notwendig, um zum einen

- den Schutz von Kindern zu gewährleisten aber auch um

- die rechtliche Situation in verschiedenen Familienkonstellationen zu klären.

Wie in meinen einleitenden Worten nun mehrfach erwähnt, befindet sich unsere Gesellschaft in einer dramatischen Werte- und damit Stabilitätsveränderung. Diese Entwicklung muss auch das Familienrecht abbilden. Seine Themen sind darum u.a.:

- der Gesellschaftliche Wandel:

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Wir beobachten eine Zunahme von nichtehelichen Lebensgemeinschaften, Patchwork- und Regenbogenfamilien.

- Der Schutz von Kindern:

Dies ist wohl der zentrale Aspekt des Familienrechts. All seine Reformen zielen darauf ab, die Rechte von Kindern zu stärken und sie vor Gewalt und Missbrauch durch Dritte zu schützen.

- Die Anpassung an moderne Lebensrealitäten:

Das Familienrecht muss die Realität vieler Familien abbilden und damit auch eine rechtliche Klarheit in verschiedenen Lebenssituationen schaffen. Es darf nicht blind die Augen vor der Realität verschließen. Die Zeiten von stabilen Familienkonstrukten alter Zeiten ist vorbei.

Hier ein paar Konkrete Beispiele für bereits abgeschlossene Reformen:

- Kindschaftsrecht:

Das Kindschaftsrecht wurde und wird reformiert, um Sorge- und Umgangsrecht an moderne Familienstrukturen anzupassen und die Rechtsposition von Kindern zu stärken.

- Adoptionsrecht:

Auch das Adoptionsrecht wird liberalisiert, um die Adoption durch nicht verheiratete Paare zu ermöglichen.

- Unterhaltsrecht:

Im Unterhaltsrecht gibt es ebenfalls Reformen, die darauf abzielen, die finanzielle Situation von Kindern und Eltern nach einer Trennung zu verbessern.

- Wechselmodell:

Das Wechselmodell, bei dem Kinder abwechselnd bei beiden Elternteilen leben, ist ein weiteres Thema, das im Familienrecht diskutiert und rechtlich geregelt wird.

Um diesem ganzen Thema irgendwie gerecht zu werden, müssen sich Gutachter, Anwälte, Pädagogen, Jugendämter, aber auch die Familienrichter selber, ständig weiterentwickeln.

Was sich für jeden von uns irgendwie logisch anfühlt, war aber nicht immer gelebte Realität. Darum musste der Gesetzgeber im Jahr 2022 im GVG – dem Gerichtsverfassungsgesetz – den Paragraphen 23b neu fassen. Ein Auszug aus dem Satz 3 lautet:

Richter in Familiensachen sollen über belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder-und Jugendhilferechts sowie über belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes, und der Kommunikation mit Kindern verfügen (Zitat §23b GVG)

👉 Was bedeutet dies nun für ein familiengerichtliches Verfahren?

👉 Darf ein Anwalt diese Sachkenntnis nachfragen?

👉 Ist dies eventuell ein Druckmittel in einem laufenden Verfahren dem Richter gegenüber?

Lass uns dies jetzt einmal miteinander etwas genauer betrachten. Ich denke, dass das Wissen hierüber sowohl für Betroffene, aber auch für Anwälte nicht schlecht ist, sich dieses Umstandes bewusst zu sein – gerade will sich hier Jura mit Psychologie mehr als überschneidet…

Kritische Betrachtung – § 23b Abs. 3 GVG und Offenlegung der Richterqualifikation

1. Darf ein Anwalt einen Familienrichter auffordern, seine Kenntnisse gemäß § 23b Abs. 3 GVG offenzulegen?

Kurz und knapp vorneweg: Ein Rechtsanwalt kann einen Familienrichter nicht rechtswirksam dazu zwingen, seine speziellen Kenntnisse gemäß § 23b Abs. 3 Satz 3 GVG offenzulegen. Die Vorschrift verpflichtet aber jemand ganz anderes diese Sachkenntnis nachzuprüfen, und zwar die Gerichtsverwaltung. Sie muss für die Qualifikation der Familienrichter sorgen. Die Verfahrensbeteiligten haben jedoch keine Rechte eine Offenlegung dieser Kenntnisse zu verlangen.

Aber warum dann dieser neue Paragraph? § 23b Abs. 3 GVG ist eine Soll-Vorschrift. Soll-Vorschriften bilden eine organisatorische Struktur. Darauf haben Verfahrensbeteiligte keinen Zugriff und damit auch keine Möglichkeit, den Richter abzulehnen oder Auskünfte von ihm zu verlangen.

Richter sind unter anderem durch das Grundgesetz – hier der Artikel 97 vor solchen Anfragen geschützt. Ein Befangenheitsantrag gegenüber dem Richter – allein wegen möglicher fehlender Kenntnisse – ist deshalb unzulässig.

2. Die Gesetzliche Grundlage und der Hintergrund des 23b GVG

Der Paragraph § 23b Abs. 3 GVG bestimmt, dass Familienrichterinnen “über belegbare Kenntnisse” in bestimmten Rechtsgebieten (Familien-, Kindschafts-, Verfahrensrecht, Jugendhilferecht) sowie über Grundkenntnisse der Psychologie und der Kommunikation mit Kindern verfügen sollen. Ist dies nicht belegt, darf ein Richter nur dann mit Familiensachen betraut werden, wenn der Erwerb dieser Kenntnisse alsbald zu erwarten ist.

Diese Regelung wurde (erstmals zum 1. September 2009 und erneut konkretisiert zum 1. Januar 2022) eingeführt, um eine qualitativ hochwertige Spezialisierung der Familiengerichte sicherzustellen und die Lücke zwischen Recht und Psychologie zu schließen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Wortlaut “sollen” im Satz 3: Es handelt sich also um eine Soll-Vorschrift und damit keine strikte Muss-Bestimmung. Deshalb wird der Paragraph § 23b Abs. 3 GVG rechtlich als eine nicht zwingende persönliche Voraussetzung eines Richters beschrieben. Es ist sozusagen ein Appell an die Gerichtsorganisation. Wichtig ist auch, dass der Gesetzgeber bis dato keine unmittelbaren Sanktionen an Verstöße gegen diese Vorgabe geknüpft hat.

3. Die Unabhängigkeit des Richters und das fehlende Auskunftsrecht der Parteien

Dies ist ein recht wichtiger Punkt meiner Beobachtung nach. Der Art. 97 Abs. 1 GG stellt den Richter auf eine völlig unabhängige Position. Er ist nichts und niemandem – einzig und allein nur dem geschrieben Gesetz unterworfen. Aufgrund dieser Sonderstellung brauchen Sie sich vor keinem Prozessbeteiligten irgendwie zu rechtfertigen, ob und wie sie ihre Kenntnisse erworben haben.

Dienstliche Auskünfte über die Qualifikation eines Richters erfolgen – wenn überhaupt – nur im Rahmen der Dienstaufsicht und nicht gegenüber den Parteien in laufenden Verfahren. Ein Anwalt hat also keinen formalen Rechtsanspruch, vom Richter oder Gericht einen “Fortbildungsnachweis” zu verlangen.

Auch ein Ablehnungsgesuch wegen Befangenheit (§§ 42 ZPO, 6 FamFG) lässt sich nicht erfolgreich allein darauf stützen, dass der Richter angeblich die in § 23b GVG genannten Kenntnisse nicht besitzt. Die aktuelle Rechtsprechung lehnt es nach wie vor ab, eine mangelnde Fortbildung des Richters als Ablehnungsgrund anzuerkennen.

👉 In klaren Worten: Die Zuweisung eines Familienrichters ohne nachgewiesene Zusatzausbildung ist prozessrechtlich zulässig, solange die allgemeinen Vorschriften über die Geschäftsverteilung eingehalten wurden.

4. Praktisches Vorgehen bei Zweifeln an der Qualifikation

Befürchtet ein Anwalt in einem konkreten Fall dennoch, dass der zuständige Familienrichter nicht ausreichend qualifiziert ist, bleiben ihm nur sehr begrenzte Möglichkeiten:

- Ansprache im Termin: Rein faktisch kann der Anwalt den Richter etwa in der mündlichen Verhandlung höflich fragen, ob spezifische Erfahrungen (z.B. frühere Kindschaftssachen oder Fortbildungen) vorliegen. Der Richter ist jedoch zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, darauf einzugehen, und in der Regel wird eine solche Frage – insbesondere vor der Gegenseite – als heikel gelten.

- Dienstaufsichtsbeschwerde:

Der Anwalt kann außerprozessual eine Beschwerde bei der Dienstaufsicht (Gerichtspräsident/in bzw. übergeordnete Behörde) einreichen. Darin könnte er bemängeln, dass die Geschäftsverteilung einen unqualifizierten Richter mit der Familiensache betraut hat. Allerdings greift die Dienstaufsicht bei Richtern nur bei Verletzungen der Dienstpflicht außerhalb richterlicher Unabhängigkeit (§ 26 DRiG – Deutsches Richtergesetz).

Fachliche Mängel oder Unterlassungen in der Fortbildung fallen jedoch in den Bereich der richterlichen Unabhängigkeit. Entsprechend dürfte eine Dienstaufsichtsbeschwerde maximal intern geprüft werden und hat deshalb keine aufschiebende Wirkung auf das laufende Verfahren. In der Praxis werden solche Beschwerden darum nur selten zum Erfolg führen.

- Rechtsmittel in der Sache:

Sollte es aufgrund mangelnder Sachkunde des Richters zu fehlerhaften Verfahrenshandlungen kommen (etwa die Nichtbeiziehung eines erforderlichen Sachverständigen), kann dies im Rahmen einer Beschwerde oder Berufung gerügt werden. Hier stützt man sich aber nicht direkt auf § 23b GVG, sondern auf allgemeine Verfahrensfehler (z.B. Verletzung des rechtlichen Gehörs, § 6 Abs. 2 FamFG, oder Verstoß gegen die Amtsermittlungspflicht, § 26 FamFG). Ein Erfolg setzt dann den Nachweis voraus, dass der Richter wegen fehlender Kenntnisse einen entscheidungserheblichen Fehler begangen hat – was nur im Einzelfall gelingt.

👉 Mein Zwischenfazit: § 23b Abs. 3 GVG gibt Anwälten kein Instrument an die Hand, einen Richter zur Offenlegung seiner Befähigungsnachweise zu zwingen.

Diese Gesetzes-Norm richtet sich in erster Linie an die Gerichtsverwaltung und den Richter selbst, um eine fortlaufende Qualifizierung sicherzustellen.

In der Praxis vertrauen die Obergerichte darauf, dass die Präsidenten der Amtsgerichte bei der Geschäftsverteilung nur geeignete (bzw. noch fortzubildende) Personen als Familienrichter einsetzen. Entsprechend betont die Neue Richtervereinigung, (NRV – die Berufsvereinigung von Richtern und Staatsanwälten seit März 1987) dass die Regelung bisher weitgehend folgenlos geblieben ist. Anstatt den einzelnen Richter öffentlich zur Rede zu stellen, wird deshalb in der Regel auf organisatorische Lösungen (Fortbildungsangebote, Curricula etc.) gesetzt. Für die Verfahrensbeteiligten bedeutet dies nun: Man muss das Gericht so nehmen, wie es besetzt ist, und kann die Expertise des Richters höchstens indirekt – z.B. durch geschickte Fragen an Sachverständige oder Anregungen zu gewissen Verfahrensschritten – beeinflussen. Siehe das Prinzip der britischen Monarchie.

(Quellen: § 23b Abs. 3 GVG; BT-Drs. 16/6308, S. 319; Johannsen/Henrich, Familienrecht, § 23b GVG Rn 58; OLG Frankfurt FamRZ 2010, 568; Neue Richtervereinigung, Pressemitteilung v. 11.10.2022; Institut f. Menschrechte, Stellungsn. 2023; BeckOK GVG/Kissel, § 23b Rn 6.)

5. Gerichtliche Entscheidungen zur Anwendung von § 23b Abs. 3 GVG

Bundesweite Rechtsprechung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt (Juli 2025) liegen kaum veröffentlichte Gerichtsentscheidungen vor, die sich ausdrücklich mit der Durchsetzung oder Verletzung von § 23b Abs. 3 GVG befassen. Dies ist nicht überraschend, denn – wie oben dargelegt – betrifft sie eine interne Verwaltungsangelegenheit und begründet keine justiziablen Rechte für Verfahrensbeteiligte. Trotzdem gibt es noch den einen oder anderen relevanten Punkt aus der Rechtsprechung und Literatur den wir hervorheben können:

- Fehlerhafte Gerichtsbesetzung:

Weder der Bundesgerichtshof (BGH) noch Oberlandesgerichte haben bislang entschieden, dass ein Verstoß gegen § 23b Abs. 3 GVG (etwa die Betrauung eines unzureichend geschulten Richters mit einer Familiensache) eine nicht vorschriftsmäßige Besetzung im Sinne der ZPO darstellt.

Bisher ist kein Fall bekannt, in dem ein Familiengerichtsbeschluss wegen vermeintlich unqualifizierter Besetzung aufgehoben wurde.

- Befangenheitsgesuche: Auch bezüglich Befangenheitsanträgen gibt es keine veröffentlichte erfolgreiche Ablehnung eines Richters allein wegen fehlender Fortbildung.

Ein älteres Beispiel: Das OLG Frankfurt hatte 2010 zu entscheiden, ob die Ablehnung eines Familienrichters durch ein Jugendamt gerechtfertigt war (Az. 3 WF 178/10). In diesem Fall ging es um inhaltliche Gründe (eine umstrittene Herausgabeentscheidung in einem Eilverfahren), nicht um die Qualifikation des Richters. Der Antrag wurde abgelehnt; das Gericht stellte klar, dass allein fachliche Meinungsverschiedenheiten oder – erst recht – Lücken in der Erfahrung keine Voreingenommenheit belegen (OLG Ffm, Beschl. v. 15.07.2010, JuristenZeitung 2010, S. 568).

Dieses Prinzip gilt generell: Solange kein Anhaltspunkt für Unsachlichkeit oder persönliche Befangenheit des Richters vorliegt, bleibt ein Gesuch erfolglos. Lücken in der Fortbildung könnten allenfalls dann relevant werden, wenn der Richter selbst erklärt, er fühle sich der Sache nicht gewachsen – was in der Praxis so gut wie nie vorkommt.

- Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen:

Interessant ist ein Blick in die Verwaltungsgerichtsbarkeit – der Rechtsbereich, der sich mit Streitigkeiten zwischen Bürgern und Verwaltungen befasst. Soweit bekannt, haben Verwaltungsgerichte in einigen Einzelfällen die Anträge von Bürgern abgelehnt, Auskünfte über die Ausbildung von Richtern zu erteilen. Ihre Begründung dabei war: Transparenzgesuche gegenüber der Justiz finden ihre Grenze dort, wo die richterliche Unabhängigkeit berührt würde.

Beispielsweise wollte ein Antragsteller in einem Verfahren über das Pressegesetz Auskunft zu bestimmten Richterdaten (u.a. seine Fortbildungen). Das Gericht entschied, dass ein solches Informationsinteresse der Öffentlichkeit zurücktreten müsse, da sonst die innere Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Rechtsprechung gefährdet wären (vgl. VG Berlin, Urt. vom 15.04.2015 – VG 27 K 9.14, nicht rechtskräftig). Zwar betrifft dies das Presserecht, zeigt aber die generelle Zurückhaltung der Gerichte, Richterdetails offenzulegen.

- Aktuelle Entwicklungen zum §23b:

Die Einführung von § 23b Abs. 3 GVG in der jetzigen Form (2022) ist Teil einer Reform, die auch von Verbänden recht kritisch beobachtet wird.

So fordert u.a. der Deutsche Familiengerichtstag und die Neue Richtervereinigung, diese reine Soll-Vorschrift in eine verbindliche Fortbildungspflicht mit Sanktionen umzuwandeln.

Bis dies geschieht, bleibt jedoch die Feststellung: Gerichtliche Überprüfungen der Kenntnisse eines Familienrichters finden – wenn überhaupt – intern statt (z.B. bei Dienstbesprechungen oder im Rahmen der jährlichen Beurteilungen). Externe Kontrollen durch Gerichtsentscheidungen gibt es bislang nicht.

6. Fazit:

Bundesweit sind keine Präzedenzfälle veröffentlicht, in denen § 23b Abs. 3 GVG direkt streitentscheidend war. Weder wurden Familienrichter wegen fehlender Fortbildung erfolgreich abgelehnt noch Entscheidungen deshalb aufgehoben. Die Norm hat vor allem präventiven Charakter: Sie soll sicherstellen, dass Familienrichter geschult sind, ohne jedem Verfahren ein Angriffsrisiko zu bieten. Die Rechtsprechung behandelt die Vorschrift als internum – ihre Missachtung ist vielleicht organisatorisch beklagenswert, ist aber gerichtlich nicht sanktionierbar.

Für Anwältinnen und Anwälte bedeutet dies, dass sie auf andere Wege ausweichen müssen, um im konkreten Verfahren die nötige Sachkunde sicherzustellen (etwa durch Anregung zur Hinzuziehung von Sachverständigen oder Verfahrensbeiständen).

Der Trend geht wohl dahin, dass die Fortbildung der Familienrichter administrativ gefördert wird wie z.B. durch Fortbildungsprogramme, Curricula, Berichtspflichten), anstatt ein justiziables Instrument für Prozessbeteiligte zu schaffen.

Quellenverzeichnis:

- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) § 23b Abs. 3 in der Fassung ab 2022.

- Antwort der Landesregierung NRW auf die Kleine Anfrage “Qualifizierung von Familienrichtern gemäß § 23b GVG” (LT-Drs. 17/17037 vom 11.04.2022) – darin insbesondere die Fortbildungsübersicht und die Feststellung, dass der überwiegende Teil der Familienrichter die Anforderungen bereits erfüllt.

- Neue Richter*innenvereinigung (NRV), Pressemitteilung vom 11.10.2022: “Wir brauchen wirkliche Reformen im Familienrecht!” – kritisch zur fehlenden Bindungswirkung der Regelung des § 23b GVG.

- Institut für Menschenrechte, Stellungnahme 2023 zum GewaltschutzG-Entwurf – Einordnung von § 23b Abs. 3 GVG als Ordnungsvorschrift ohne unmittelbare Wirkung.

- Roland Hefendehl, Vorlesung Jugendstrafrecht SoSe 2024 (Univ. Freiburg), Folien zu § 37 JGG – Parallelen zwischen Jugendrichter- und Familienrichter-Qualifikation, mit Hinweis, dass es sich um Sollvorschriften handelt (unter Verweis auf BeckOK StPO).

- OLG Karlsruhe, Beschluss vom 18.12.2019 – Az. 5 WF 190/19 (FamRZ 2020, 1217) – Ablehnungsgesuch in Familiensache (keine Besorgnis der Befangenheit bei behaupteter fehlerhafter Verhandlungsführung; zur Qualifikation nichts Explizites, aber grundsätzlich zur Hürde für Befangenheitsanträge).

- OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 15.07.2010 – Az. 3 WF 178/10 (JAmt 2010, 567) – Ablehnung eines Familienrichters durch Jugendamt, keine Befangenheit aus sachlichen Gründen; zeigt implizit, dass fehlende spezielle Kenntnisse kein Ablehnungsgrund sind.

- Kissel/Mayer, GVG-Kommentar, 10. Aufl. 2021, § 23b Rn 7 – § 23b GVG als organisatorische Vorschrift; kein subjektives Recht der Parteien auf “geeigneten” Richter, sondern Aufgabe der Gerichtsleitung, für Fortbildung zu sorgen.

- Johannsen/Henrich/Althammer, Familienrecht, 7. Aufl. 2020, § 23b GVG Rn 58 – Hinweis, dass bereits vor der Reform der weit überwiegende Teil der Familienrichter erfahren oder fortgebildet war; vereinzelt abweichende Meinung aus 1983 (OLG Hamm FamRZ 1983, 273), die jedoch überholt ist.

Zum Schluss noch ein persönlicher Disclaimer:

Ich möchte mit diesen Beiträgen keine fachliche, juristische oder sonstige Beratung durchführen! Dieser Beitrag ist das Ergebnis meiner ganz persönlichen Recherche, an der ich andere frei und freiwillig teilhaben lasse.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit und lehne ausdrücklich eine Haftung aus der Verwendung meiner Recherchierten Daten ab.

Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!

Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.

Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?

Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.

Steht ein familienpsychologisches Gutachten im Raum? Meine Unterstützung als beratender Beistand

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …

- Was ist, wenn eine Persönlichkeitsstörung, eine Drogenvergangenheit oder andere Probleme die Situation begleiten?

- Ist eine Kommunikation mit dem Ex-Partner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Ängste irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Meine Unterstützung als Beistand nach §13 SGB X und §12 FamFG :

Es ist durch das Gesetz klar geregelt, dass sich jede Person im Familien-Verfahren sowohl vor den Ämtern als auch vor Gerichten (Ausnahme: alle finanziellen Angelegenheiten) durch einen Beistand begleiten lassen kann.

Diese Möglichkeit wird leider noch viel zu wenig genutzt, da sie auch in den Jugendämtern kaum bekannt und nicht gerade populär ist. Eigentlich nachvollziehbar, da sich die gesamte familiale Intervention einschließlich der Familiengerichte gerne im familiären Verfahren unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit bequem einrichtet.

Buchen Sie sich gerne auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus