Borderline Therapie

Teil 4 – Die Gesprächstherapie

Ein wirklich humanistischer Ansatz!

Was kann es Schöneres geben als ganz und gar so angenommen zu werden, wie man ist? Tauchen Sie mit mir ein in das wohl menschlichste aller Therapiekonzepte: die humanistische Therapie.

Carl Rogers gilt als der Hauptvertreter und Initiator dieser Therapieform und darum möchte ich die humanistische Therapie eng mit ihm und seiner Gesprächstherapie verknüpft darlegen. Was mich persönlich an dieser Therapieform begeistert ist die stark haltende Art des Therapeuten für seinen Klienten. Im Gegensatz zur TFP (die Übertragungs-fokussierte Therapie) welche stark auf Regeln, Abmachungen, einen Vertrag ausgerichtet ist, geht es in der Gesprächstherapie um den Halt, die Wahrnehmung des Klienten, das Stützen und Stabilisieren seiner Gefühle und damit auch seiner gesamten Person.

Aufgrund der Gegensätze zwischen TFP und Gesprächstherapie könnte man nun als Außenstehender annehmen: “Die Wissenschaft weiß selber nicht was sie für richtig halten kann.” Dem ist aber nicht so! Alle Menschen sind extrem unterschiedlich – Borderline-Patienten zeigen dies auf noch herausragender Weise. Darum muss man sich auf den einzelnen Menschen so einstellen, wie er wirklich ist – manchmal mit sehr konträren Mitteln. Das Ziel bleibt jedoch immer dasselbe:

- (1) Die Therapie so schnell wie möglich unnötig zu machen

- (2) Den gestärkten Menschen wieder in den “normalen” Alltag entlassen.

Die Gesprächstherapie ist eines von – zum Glück – vielen Mitteln um diesen Menschen in ihrem Leid zu helfen. Schon mal vorab vielen Dank für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema! ♥

I. Die Geschichte der Gesprächstherapie

Ihr Ursprung liegt in den psychotherapeutischen Erfahrungen, die der amerikanische Psychologe Carl Rogers (1902 – 1987) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts u. a. in seinen Büchern „The Clinical Treatment of the Problem Child“ (1939),„Counseling and Psychotherapy“ (dt. 1972) und „Client-centered therapy“ (dt. 1983) niederschrieb.

Außerhalb von Deutschland wird die Gesprächspsychotherapie Klientenzentrierte Psychotherapie genannt. Das sie bei uns in Deutschland die “Gesprächstherapie” genannt wird hat seinen Grund darin, das der deutsche Psychologe Reinhard Tausch 1968 dieses Behandlungskonzept aus berufspolitischen Gründen so nennen musste – um diese von anderen Therapieformen deutlich abzugrenzen.

Rogers hat (1957) seine Erkenntnisse in seinem bekannten Aufsatz mit dem Titel: „Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen der Veränderung der Person durch Psychotherapie“ zusammengefasst.

Er beschäftigte sich hauptsächlich mit einer Frage: „Was bringt eine Person dazu von sich aus

- über ihr Erleben zu sprechen,

- sich dabei besser verstehen zu lernen und schließlich

- zu einer Veränderung der Einstellung- und des Verhaltens zu kommen?“

II. Der Rahmen in der Gesprächspsychotherapie

Für eine Psychotherapie nach den Regeln Rogers müssen gewisse sechs Bedingungen (Settings) existieren.

- Zwei Personen stehen in (einem psychologischen) Kontakt miteinander.

- Der Klient (Rogers spricht bewusst immer von einem Klienten und grenzt ihn von dem Begriff des Patienten ab), befindet sich in einem Zustand von Inkongruenz (kann im Moment nicht seine gesamten Erfahrung nutzen / erkennen), ist verletzbar und/oder ängstlich.

- Der Therapeut, ist in der Beziehung zum Klienten kongruent (ehrlich und wahrhaftig).

- Der Therapeut kann den Klienten bedingungslos mit Wertschätzung gegenübertreten.

- Der Therapeut erlebt, dass er die Gefühle des Klienten und seine Empfindungen völlig versteht.

- Der Klient erkennt die Kongruenz, die Wertschätzung des Therapeuten.

Wie kann ein Therapeut dieses Setting erreichen? Nun, das hängt ganz besonders von der Art und Schwere der Störung des Klienten ab. Darum muss sich der Therapeut ganz auf den Klienten einstellen, mit all seinen Sinnen,

Der Gesprächspsychotherapeut geht völlig klientenzentriert vor, er deutet nicht und gibt auch keine Verhaltensregeln, sondern er fühlt sich in das ein, was den Klienten gerade jetzt in diesem Moment im Inneren beschäftigt.

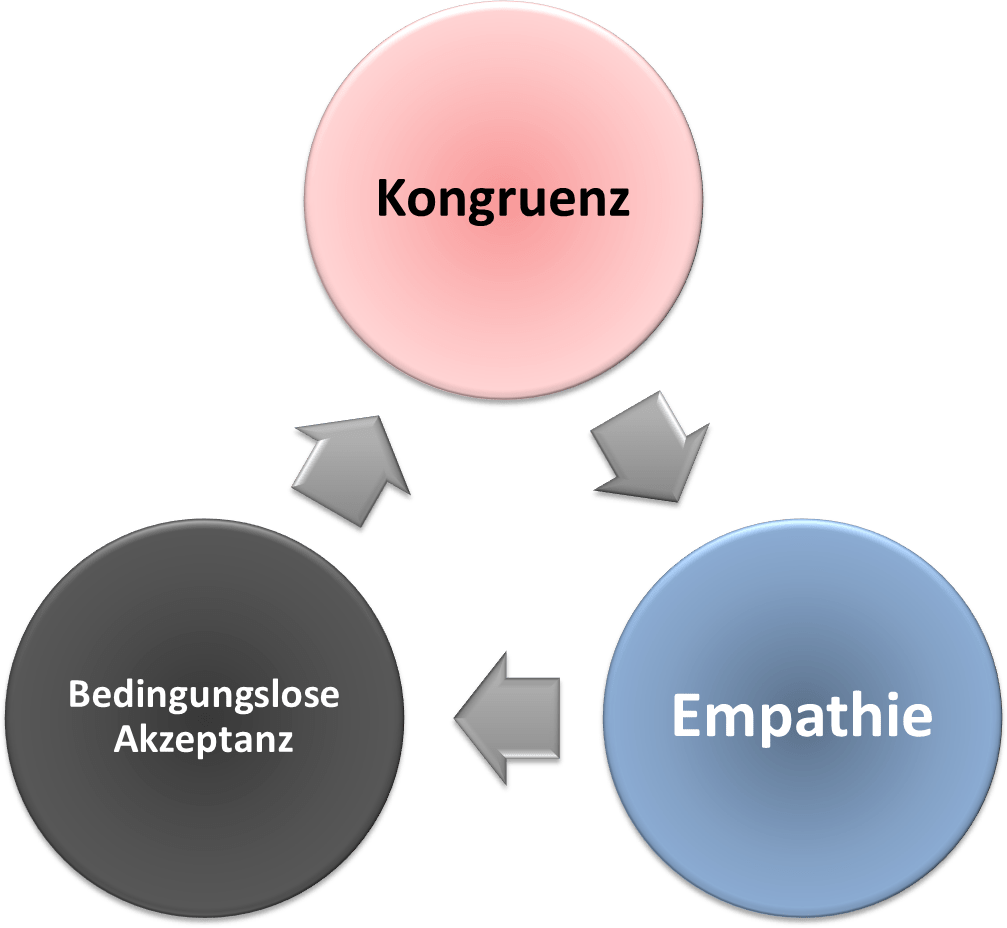

III. Die 3 Grundhaltungen der personenzentrierten Gesprächstherapie

Die tragenden Elemente der Personenzentrierten Gesprächstherapie, welche die für das Verständnis Rogers wichtig sind,

Kongruenz

Empathie

Bedingungslose positive Akzeptanz

(1) Kongruenz:

Dieses Wort kommt ursprünglich aus dem lateinichen (congruentia) und bedeutet “Übereinstimmung“. Unter diesem Begriff der Kongruenz versteht Rogers Echtheit, Unverfälschtheit, und Transparenz des Therapeuten.

Man könnte den Unterschied folgendermaßen vergleichen: Denke einmal an das Lachen zwischen einer Mutter und ihrem Baby. Da findet sich nichts gestelltes oder gekünsteltes! Nun versetze Dich in Gedanken auf eine Cocktailparty. Viele Verhaltensweisen hier sind angepasst unter dem Aspekt der Etikette. Häufig findet sich hier ein aufgesetztes Lachen – ganz das Gegenteil zu dem Mutter-Kind-Verh#ltnis. Oder denke an dein letztes Foto wo Dir noch zugerufen wurde: “Lach doch mal”.

Carl Rogers zeigte klar und deutlich, dass es dem Klienten in einer therapeutischen Beziehung nur möglich ist zu wachsen, wenn ihm der Therapeut so gegen übertritt, wie er wirklich ist. Das heißt, er ist in dieser Beziehung, in diesem Moment selber auch ganz Mensch, kann also auch über seine Gefühle und Einstellungen offen reden und stellt sich nicht als Jemand dar, der etwa nur aufgrund seiner Ausbildung in der Hierarchie weiter oben angesiedelt ist als der Klient.

Der Therapeut darf sich niemals hinter Fassaden, Rollen oder leeren Floskeln verstecken, sondern muss sich in die Situation besonders auch emotional einbringen können – eine unmittelbare echte Beziehung von Person zu Person eingehen. Hierbei darf er sich als Person nicht verleugnen, keine Abwehrhaltungen einnehmen und vor allem muß er sich als Helfer seines Gegenübers verstehen, der aus dieser Beziehung ebenfalls gestärkt hervorgehen kann. Diese Transparenz / diese Haltung ermöglicht das Vertrauen des Klienten, er kann sich so seinem Gegenüber öffnen, um sich dann mit dessen Hilfe zu erforschen.

Inkongruenz hingegen, würde dem Klienten / besonders mit einem Borderliner Hintergrund sofort auffallen. Wenn Tonfall, Mimik, Gestik, alles Signale auf verbaler und nonverbaler Ebene – nicht übereinstimmen würde er sich nicht mehr verstanden fühlen und sich demzufolge verschließen. Aus all diesen Gründen heraus muss der Therapeut eine starke Persönlichkeit haben. Entscheidend für diese Haltung / Einstellung – ist nicht Technik – sondern allein die menschliche Substanz des Therapeuten. Er muss sich in dieser Beziehung selbst erleben, wahrnehmen und einbringen können.

(2) Empathie:

Unter Empathie versteht man ein einfühlendes Verstehen und ein nicht wertendes Einlassen: ein echtes Verständnis für sein Gegenüber. Ist der Therapeut in einer Beziehung kongruent, so kann er sich dadurch auf sein Gegenüber einzulassen und die Welt mit seinen Augen sehen. Er bemüht sich darum, „den Klienten in seinem Erleben (und seinen damit verbundenen Werten, Motiven, Wünschen und Ängsten) zu verstehen.“ Was sich hier recht simpel anhört, ist in der Praxis wohl mit der schwierigste und auch heikelste Aspekt und führte schon zu Lebzeiten Rogers zu heftigen Auseinandersetzungen.

So beschreibt Rogers dieses einfühlsame Verstehen als einen Vorgang im Gespräch, wo der Therapeut „genau die Gefühle und persönlichen Bedeutungen spürt, die der Klient erlebt, und dass er dieses Verstehen anschließend dem Klienten mitteilt. Wenn es “sehr gut läuft” ist der Therapeut so sehr in der inneren Welt des anderen drinnen, dass er nicht nur die Bedeutung klären kann, deren sich der Patient bewusst ist, sondern auch jene knapp unterhalb der Bewusstseinsschwelle.“

Aber ein Wort zur Vorsicht: Da es sich bei diesem Verstehen um das Verstehen des Therapeuten handelt und nicht um das des Klienten, kann es eventuell zu gravierenden Missverständnissen kommen. Man sollte in der Therapeuten/Klienten- Beziehung zuererst einmal davon ausgehen, dass weder er – und noch weniger man selber – seiner gesamten inneren Welt bewusst ist. Diese innere Welt – die Gefühle, Empfindungen und Werte – müssen nun langwierig durch Selbstexploration gemeinsam offen gelegt werden. Durch ständiges spiegeln und verbalisieren mit eigenen Worten versucht der Therapeut hierbei, trennend (nicht interpretierend) die gefühlsmäßigen Inhalte aufzugreifen und ihm dann mitzuteilen, was er von dessen Erlebniswelt glaubt, verstanden zu haben.

So kann er immer tiefer in die Welt des Klienten eintauchen, der sich dann weiter öffnen wird – gerade weil er sich von seinem Gegenüber verstanden fühlt. Es geht also nicht lediglich um ein „Papageien-ähnliches Nachplappern“ der Aussagen des Klienten, wie diese Vorgehensweise oft missinterpretiert wurde. Vielmehr geht es darum, sich einfühlend – nicht interpretativ vom hohen Ross eines medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Standpunktes herab – dem Gegenüber als (neugieriger, aber nicht übergriffiger) Mensch zu nähern und sich so in dessen innere Welt hineinzufühlen. Das heißt in seiner Welt zu verstehen und zu akzeptieren, wie er sie empfindet.

(3) Bedingungslose positive Zuwendung:

Rogers beschreibt diese Grundhaltung als „das Akzeptieren, die Anteilnahme oder Wertschätzung“ Anders ausgedrückt: Die Haltung des Therapeuten ist wichtiger als die Therapie!

„Wenn der Therapeut eine positive, akzeptierende Einstellung gegenüber dem erlebt, was der Klient in diesem Augenblick “ist”, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Veränderung kommen. Der Therapeut ist bereit, den Klienten sein jeweiliges Gefühl ausleben zu lassen – sei es Verwirrung, Groll, Furcht, Zorn, Mut, Liebe oder Stolz.“ Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Therapeut diesen Gefühlen zustimmen muss. Es bedeutet nur, dass er seinen Gegenüber ohne Wertung und Vorurteil so annimmt, wie er in diesem Moment ist. Erreichen kann man dies nur, indem man den Gegenüber als eigenständigen Menschen respektiert, mit seiner gesamten Gefühlswelt und den sich daraus ergebenden Handlungen. Man versucht darum auch nicht, dem Gegenüber andere Werte, Meinungen und Empfehlungen aufzuzwingen – auch wenn diese noch so wertvoll zu sein scheinen.

Der Therapeut muss sich immer im Klaren darüber sein, dass er einer einem eigenständigen Individuum gegenüber sitzt. Dieses Individuum ist, genau wie der Therapeut selbst, zuallererst einmal ein Mensch. Er setzt sich genauso wie er aus eigenen Gefühlen, Problemen, angelernten Schablonen und eigenen Verhaltensweisen und -mustern zusammen. Kann der Therapeut diese Haltung seinem Gegenüber entgegenbringen, so wird auch jener lernen, sich zu verstehen, zu akzeptieren und zu achten. Durch diese wertschätzende Haltung lernt der Klient „zwischen seinem Wert als Mensch und der Bewertung seiner Handlungen zu differenzieren.“ Solch eine positive Grundeinstellung der Achtung menschlichen Lebens gegenüber kann man weder schematisieren noch kognitiv erlernen. Denn diese emotionale Wärme – fast schon Liebe – ist nur echt und wird als solche empfunden, wenn sie „von innen“ kommt.

Dieses Therapiekonzept ist durch seine permanente – über Jahrzehnte hinweg – lange Entwicklung und Überprüfung, eines der am besten erforschten und überprüften Konzepte an sich ist. All die Überprüfungen zeigen wirklich, dass Veränderungen in der Persönlichkeit und im Gehirn stattfinden (Stichwort: Neuroplastizität des Gehirns) Voraussetzung hierfür: Es müssen günstige Bedingungen in der jeweiligen therapeutischen Beziehung herrschen. Dieses Konzept ist eine der wissenschaftlich besterforschten, „Vorgehensweisen“. Darum hat es auch andere Verfahren und beeinflusst.

Gestelltes Lachen

Kongruentes Mutter-Kind-Lachen

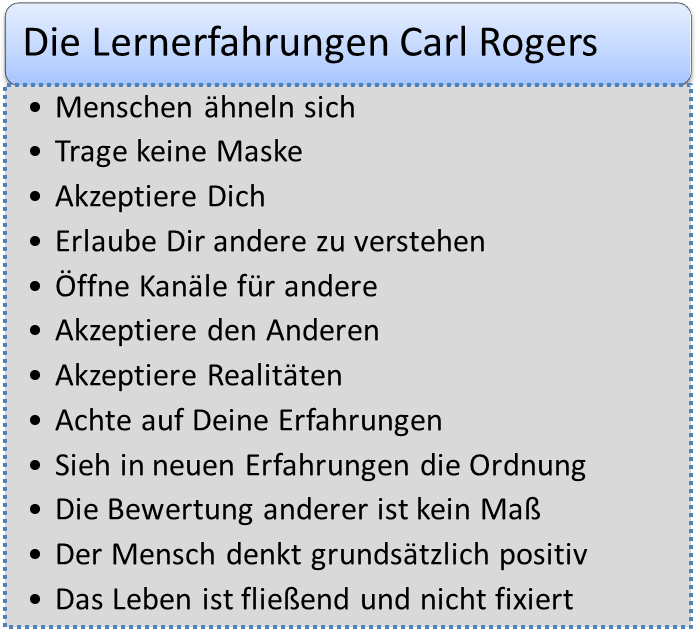

Die Lernerfahrungen von Carl Rogers im Überblick

- Das, was Dir am persönlichsten ist, ist das was auch den meisten Menschen gut tut. Nach Rogers: Die Menschen ähneln sich grundsätzlich. Wenn dir ein freundliches Gespräch gut tut, dann wird dies mit höchster Wahrscheinlichkeit auch anderen Menschen gut tun.

- “Es hilft nicht so zu tun als wäre man jemand anderes.” Dieser Rat ermuntert, keine Maske zu tragen, sondern so zu sein wie man wirklich ist. Das bedeutet nicht, “überLeichen” zu gehen und narzisstisch seinen Willen durchzudrücken. Hier ist die positive Grundhaltung Rogers sehr deutlich: Der Mensch ist grundsätzlich sozial.

- “Ich bin am effektivsten wenn ich mich selber so akzeptiere wie ich bin.” Das Interessante hierbei ist, dass man im Leben am ehesten vorankommt, wenn man sich mit seinen Schwächen aber auch mit seinen Stärken akzeptiert. Ein freies “so isses” hilft hierbei.

- “Ich habe es von enormem Wert gefunden, wenn ich mir erlauben kann, eine andere Person zu verstehen.” Dies ist als eine Erweiterung des vorgenannten Punktes zu verstehen. Rogers trieb sein Wunsch an, den Anderen in seiner Gesamtheit zu verstehen und zu akzeptieren.

- “Ich fand es bereichernd, Kanäle zu öffnen, in denen andere mir ihre Gefühle, ihre privaten Erfahrungen und Erkenntnisse mitteilen können”.

- “Ich fand es sehr lohnend, wenn ich eine andere Person akzeptieren kann.” Z.B. ist es für ein therapeutisches Gespräch sehr gut, wenn der Klient seine Gefühle auf den Therapeuten überträgt wie z.B. “Ich mag Sie nicht”. Wahrscheinlich sind diese Gefühle z.B. aus einer früheren Beziehung entstanden, nun auf den Therapeuten angesetzt und der kann damit herrlich arbeiten.

- “Je offener ich für die Realitäten in mir und der anderen Person bin, desto weniger möchte ich diese Dinge reparieren.” Dies zeigt die Grundhaltung Rogers sehr deutlich: Die Kraft zu einer Veränderung kommt seiner Meinung nach immer aus dem Menschen selber.

- “Ich kann auf meine Erfahrungen zählen”. Diese Erfahrungen sind zwar nicht das einzig Wahre, jedoch sind diese sehr gute Lehrmeister. Ein anderer Gedanke von Rogers hierzu war: “Wenn es sich gut anfühlt, dann tue es.” Hier kommt seine Wertschätzung für vage Gedanken hervor welche sich so anfühlen als wären sie bedeutsam.

- “In neuen Erfahrungen die Ordnung entdecken und dadurch neue Sichtweisen lernen.”

- “Die Bewertung anderer ist kein Leitmotiv für mich”. Eine Therapie hat auch das Ziel, den Klienten darin zu schulen, eine eigene Meinung zu bilden und dieser Nachzugehen. In der Transaktionsanalyse nennen wir dies ein starkes “Erwachsenen-Ich.”

- “Allein die Fakten sind vertrauenswürdig.” Dies kann schnell falsch verstanden werden. In Zeiten von “Fake-News” bedient man sich dieser Mittel um Menschen zu verunsichern. Wir alle suchen nach einem Fundament auf welches wir unsere Entscheidungen stellen können. Wenn dieses durch Fakten untermauert ist, dann ist der Standpunkt fest. Am ehesten kann man diesen Lernsatz in Kombination mit dem vorangegangenen Punkt sehen: Die Meinung anderer sind Meinungen – was einen voranbringt sind belastbare Fakten.

- “Die Erfahrung zeigt, dass Menschen grundsätzlich immer eine positive Richtung verfolgen” (Rogers positives Welt-/ Menschenbild).

- “Das Leben ist wie ein fließender Prozess in welchem nicht fixiert ist.” Rogers These: Man nähert sich einer “Wahrheit” am besten indem man nach seiner Interpretation der eigenen Erfahrung lebt.

Zeit für einen kurzen Rückblick

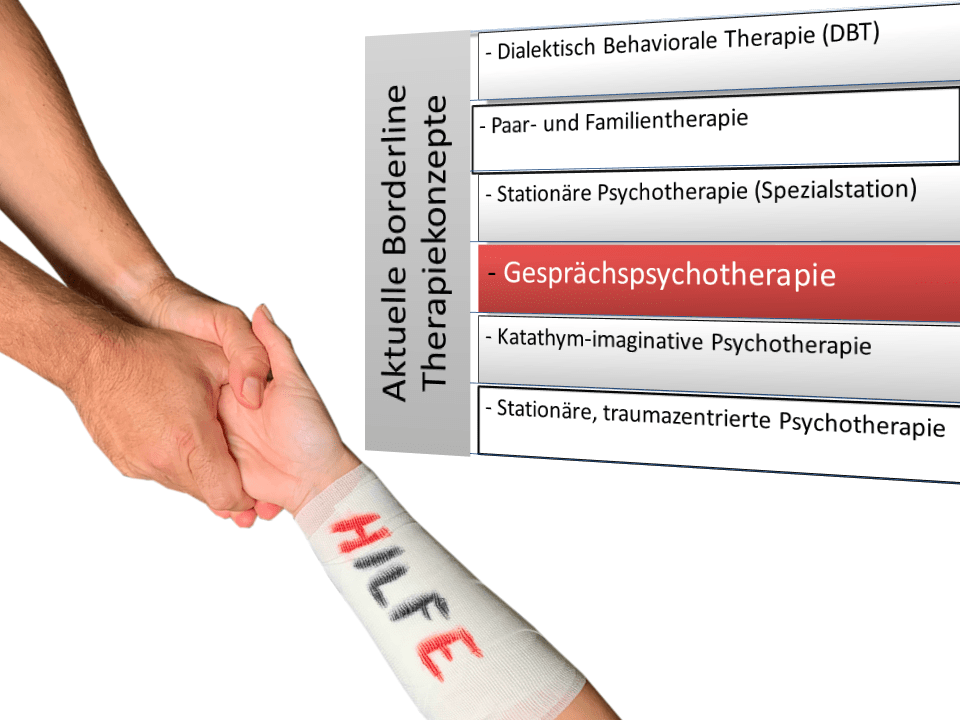

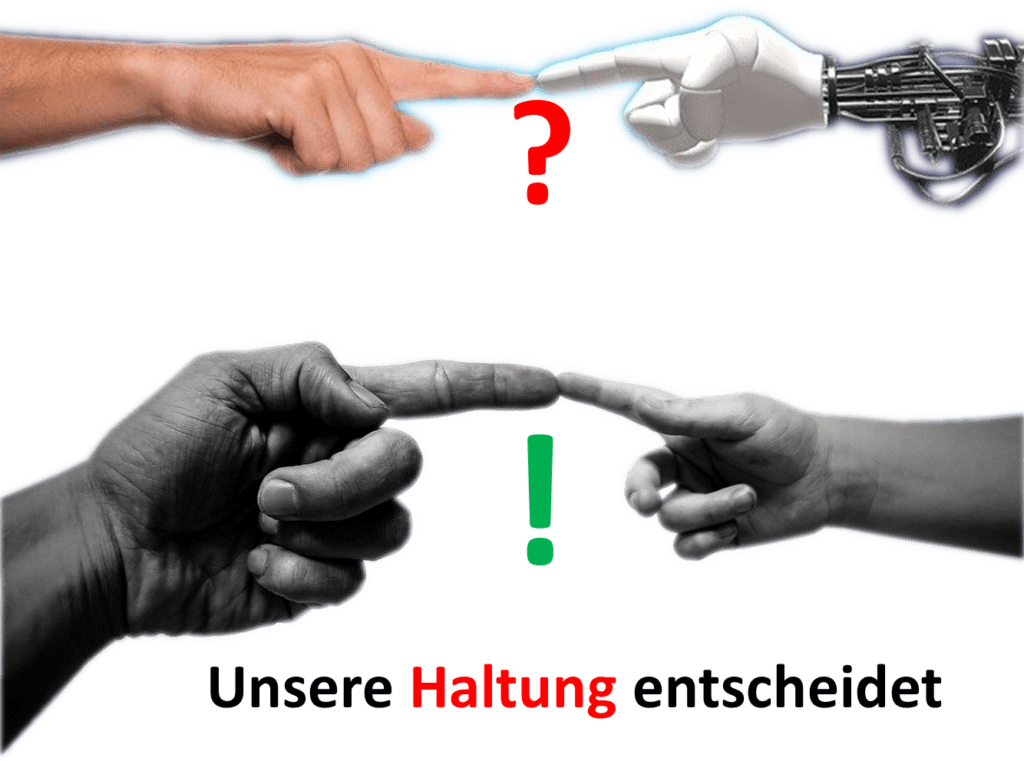

Es gibt bereits sehr viele Therapien für Borderline-Patienten. Sie alle haben ihre ganz eigene Daseins-Berechtigung. So unterschiedlich alle Menschen sind, so verschieden muss auch die Herangehensweise an eine Therapie derjenigen sein.

Es gibt Gründe für eine direktive Therapie wie zum Beispiel die TFP (Übertragungsfokussierte Therapie), die DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie) welche sowohl direktiv als auch haltend ist, aber auch Therapiekonzepte wie die Gesprächstherapie welche sich ganz besonders durch ihre haltende Art und Weise auszeichnen.

Ein Therapeut hat in der herausfordernden Borderline-Therapie – welche zu Recht als die Königsdisziplin der Therapien bezeichnet wird – die Aufgabe, wie ein Jazz-Musiker, sich immer wieder neu improvisierend auf die wechselnden Stimmungen und Affekte des Klienten einzustellen.

So virtuos ein Klient seine Affekte zeigt, genauso virtuos muss der Therapeut immer wieder seine Herangehensweise adaptieren und anpassen. Das bedeutet nun nicht, dass der Klient die Therapie bestimmt, denn in der Meta-Ebene verfolgt der Therapeut nach wie vor seine Ziele. Seine Improvisationen erlauben ihm jedoch immer wieder Kurven und Umleitungen mit dem Klienten zu gehen, ihm dadurch die Therapie zu erleichtern, jedoch nach wie vor dem großen Ziel der Therapie zu folgen.

Die Gesprächstherapie ist ein mächtiges Werkzeug und bestätigt sich immer wieder in der Praxis. Neurobiologen haben den Satz geprägt: “Nach einem Gespräch ist ihr Gehirn – neuroplastisch betrachtet – nicht mehr dasselbe wie vor dem Gespräch.

Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Therapieform haben, dann freue ich mich auf Ihren Kontakt. Meine Kontaktadresse finden Sie wie immer in der Fußleiste.

Herzliche Grüße, Ihr Marcus Jähn

– Teil 1 –

Die DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie)

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 2 –

Die Paar- und Familientherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 3 –

Die stationäre Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 4 –

Die Gesprächstherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 5 –

Katathym-imaginative Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 6 –

Stationäre traumazentrierte Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Welche Therapie hilft bei Borderline?

Borderline ist die Königsdisziplin in den zu behandelnden Störungsbildern. Dieses Buch befasst sich nicht mit einer Therapie zu Hause, in der Praxis, sondern in einem klinischen Umfeld. Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) ist ein psychodynamisches Verfahren, dass die Beziehungs- und Identitätsstörung von Borderliner ganz in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Ihren Ursprung hat sie in der Objektbeziehungstheorie, die davon ausgeht, dass die Schwierigkeiten bei Persönlichkeitsstörungen auf nicht integrierte Persönlichkeitsanteile zurückzuführen sind. Darum müssen diese durch eine Therapie aktiviert und in das Handeln integriert werden.

Dieses Buch befasst sich ausführlich mit Diagnostik, Therapievereinbarungen, Behandlungsphasen, Therapiefokus und Arbeiten im interdisziplinären Team. Ein tolles Werk für jeden Facharzt.