Borderline DBT-Therapie (2) Ablauf der Sitzungen

Warum lohnt es sich, die Rahmenbedingungen einer Borderline-Therapie kennenzulernen? Ist das nicht ausschließlich für einen Therapeuten interessant? Warum sollten sich auch Betroffene und deren Angehörige hiermit befassen?

Warum lohnt es sich, die Rahmenbedingungen einer Borderline-Therapie kennenzulernen? Ist das nicht ausschließlich für einen Therapeuten interessant? Warum sollten sich auch Betroffene und deren Angehörige hiermit befassen?

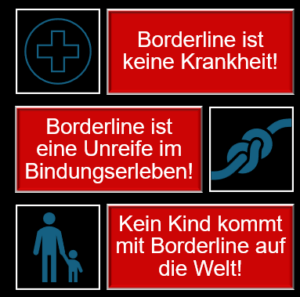

Nun … eine Persönlichkeitsstörung ist keine Krankheit im klassischen Sinne. Sie ist eine Unreife in unserem Bindungserleben. Und damit betrifft es zwangsläufig sowohl unser eigenes Leben als auch das Leben derer, die mit uns Umgang haben. Das sind Familienangehörige, Partner, Freunde, Arbeitskollegen etc…

Und was bedeutet das für dich? Nun, wenn du erkennst, wie eine Therapie bei einer instabilen Persönlichkeitsdynamik durchgeführt wird, dann kannst du dich daran orientieren, wie du jemanden im Alltag begegnen könntest. Du könntest einzelne Schritte der DBT gerne in eure Beziehung übernehmen – immer in dem Wissen, dass dies auch therapeutisch unterstützend wirkt.

Gerade die Unkenntnis über die Therapieansätze einer Persönlichkeitsstörung möchte ich mit dieser Beitragsreihe in den Mittelpunkt stellen. Wie oft habe ich schon gehört, dass Angehörige einen mit einer Borderline-Diagnose Betroffenen einfach nur in eine Therapie schicken wollen, aber in dem direkten Lebensumfeld keine Veränderungen akzeptieren.

Aber sind es denn nicht gerade die Lebensumstände, die einen Betroffenen zu einem Borderliner gemacht haben? Denn … kein Kind kommt mit Borderline auf die Welt! Und genau deswegen möchte ich die Therapieansätze und Therapieschritte möglichst allen Menschen öffentlich zugänglich machen. Mein Wunsch ist es, dass die DBT-Therapie auch fester Bestandteil im Alltag der Familie, der Freunde, der Partner und aller anderen Zeitgenossen eines Borderliners wird.

Aber sind es denn nicht gerade die Lebensumstände, die einen Betroffenen zu einem Borderliner gemacht haben? Denn … kein Kind kommt mit Borderline auf die Welt! Und genau deswegen möchte ich die Therapieansätze und Therapieschritte möglichst allen Menschen öffentlich zugänglich machen. Mein Wunsch ist es, dass die DBT-Therapie auch fester Bestandteil im Alltag der Familie, der Freunde, der Partner und aller anderen Zeitgenossen eines Borderliners wird.

Borderline wird man durch seine Umgebung! Darum wird Borderline auch nicht durch eine Therapie beendet, sondern nur durch die Mitwirkung der Umgebung. Darum ist dieser Beitrag mehr als eine Einladung zum Einblick in die Borderline-Therapie – es ist die Einladung zu einer Mit-Therapie der Umgebung, die mutmaßlich auch das Borderline des Betroffenen verursacht hat…

1. Der Ablauf der Sitzungen

Bei den Sitzungen geht es in erster Linie um die Zusammensatzung der Module. Das DBT-Skillstraining ist in die folgenden fünf Module aufgeteilt:

1.1. Achtsamkeit:

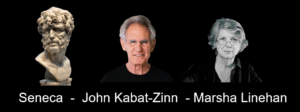

„Ich habe meine Nerven gegen alle diese Dinge gestählt“. Ein sehr berühmtes Zitat des Stoikers Seneca als er einem Freund gegenüber erklärte, wie er sich gegen den Lärm der Straßen Roms wehren würde. „Ich zwinge dabei meinen Geist, sich zu konzentrieren und nicht zu all den Dingen abzuwandern, die sich im Außen abspielen. Draußen kann das schlimmste Chaos herrschen, solange in mir keine Unruhe herrscht.“ Hört sich das unrealistisch an? Vielleicht … aber gerade dass ist es, was einem hilft, seine Emotionen in den Griff zu bekommen: „Achtsamkeit“.

„Ich habe meine Nerven gegen alle diese Dinge gestählt“. Ein sehr berühmtes Zitat des Stoikers Seneca als er einem Freund gegenüber erklärte, wie er sich gegen den Lärm der Straßen Roms wehren würde. „Ich zwinge dabei meinen Geist, sich zu konzentrieren und nicht zu all den Dingen abzuwandern, die sich im Außen abspielen. Draußen kann das schlimmste Chaos herrschen, solange in mir keine Unruhe herrscht.“ Hört sich das unrealistisch an? Vielleicht … aber gerade dass ist es, was einem hilft, seine Emotionen in den Griff zu bekommen: „Achtsamkeit“.

In diesem gleichnamigen Modul wird trainiert, wie man die Fähigkeit zu einer besseren „Inneren Achtsamkeit / einem interozeptiven Fokus nach innen“ bekommt. Jon Kabat-Zinn und Marsha Linehan waren mit die ersten westlichen Therapeuten, die sich sehr intensiv mit den Grundsätzen der Achtsamkeit in der Zen-Meditation auseinandergesetzt und diese dann in eine offizielle Therapie mit eingebunden haben.

In diesem gleichnamigen Modul wird trainiert, wie man die Fähigkeit zu einer besseren „Inneren Achtsamkeit / einem interozeptiven Fokus nach innen“ bekommt. Jon Kabat-Zinn und Marsha Linehan waren mit die ersten westlichen Therapeuten, die sich sehr intensiv mit den Grundsätzen der Achtsamkeit in der Zen-Meditation auseinandergesetzt und diese dann in eine offizielle Therapie mit eingebunden haben.

Dabei geht es dann darum, die eigenen Gefühle und Emotionen, die in einem plötzlich und oftmals überwältigend hochkommen, wieder zu relativieren, diese also etwas ausgeglichener und damit kognitiver zu betrachten. In solchen Momenten werden Leitsätze wie „Beobachten ohne zu bewerten“ oder „Nicht-anhaften, lass die Gedanken weiter ziehen“ immer wieder angesprochen.

Der Gedanke „Du hast zwar jetzt ein Gefühl, aber du bist nicht das Gefühl“ helfen dabei, langsam aber sicher in eine „metakognitive Ebene“, also eine „Über-Ebene“, eine mentale Position zu kommen – vergleichbar damit, als wenn ich mich beim Autofahren selber beobachten könnte. Der Vorteil hiervon liegt auf der Hand: Ich kann mich dadurch selbstreflexiv / selbstkritisch ohne die alten Glaubenssätze wie „das schaffst du eh nie“ beobachten.

Ohne dieses „dritte Auge“, dieses Beobachten aus einer anderen Perspektive, ist das Lernen der anderen Module fast unmöglich. Und das ist auch der Grund, warum diesem Thema „Achtsamkeit“ eine so besondere Bedeutung in der DBT beigemessen wird. Das kommt unter anderem auch dadurch zum Ausdruck, dass zu Beginn aller anderen Module die Achtsamkeit mindestens ein bis zwei Stunden wiederholt wird.

Für dieses Modul nimmt man sich in der Regel sechs bis acht Sitzungen Zeit.

1.2. Stresstoleranz:

Stresstoleranz ist eine Eigenschaft, die wir alle (!) im täglichen Leben benötigen. Während eines Wahlkampfes wurde der kanadische Politiker Jagmeet Singh (Jg. 1979) ehem. Parteivorsitzender der sozialdemokratischen Neuen Demokratischen Partei von einer wütenden Demonstrantin öffentlich attackiert und wegen seines islamischen Glaubens beschimpft.

Stresstoleranz ist eine Eigenschaft, die wir alle (!) im täglichen Leben benötigen. Während eines Wahlkampfes wurde der kanadische Politiker Jagmeet Singh (Jg. 1979) ehem. Parteivorsitzender der sozialdemokratischen Neuen Demokratischen Partei von einer wütenden Demonstrantin öffentlich attackiert und wegen seines islamischen Glaubens beschimpft.

Wie reagierte Singh? Anstatt wegzulaufen, sich zu ducken oder sich zu wehren, antwortete ermit zwei Attributen „Liebe und Mut“… Immer wieder wiederholte er diese Wörter „Liebe und Mut“. Was geschah daraufhin? Nach nur kurzer Zeit fingen alle Personen in seiner direkten Umgebung damit an, dieses Mantra aufzugreifen und ihrerseits wie in einem Sprechgesang laut und deutlich zu wiederholen „Liebe und Mut.“

Was ist meine Botschaft? Stresstoleranz steht jedem von uns gut zu Gesicht. Sie hilft aber gerade Personen mit einer instabilen Persönlichkeitsdynamik. Hochstressphasen abzumildern und diesen bereits im Vorfeld anders zu begegnen.

Es ist interessant, dass in der Therapiepraxis, die Betroffenen besonders an diesem Skill hohes Interesse haben. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie dadurch am meisten Leid verspüren und sich von Stresstoleranz mehr Entlastung versprechen als von den anderen Skillsmodulen.

Darum mein klarer Tipp in diesem Zusammenhang: Meiner Meinung nach ist es immer sinnvoll, die Stresstolerant direkt nach den Achtsamkeitsskills zu trainieren.

Und wenn ich an eine Klinikumgebung oder an Betroffene mit NSSV (Nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten) denke, dann spricht auch nichts dagegen, dieses Modul ganz an den Anfang der Therapie zu setzen.

Aber Vorsicht! Oft musste ich schon beobachten, dass Therapie-Teilnehmer – nachdem sie diese erste große Entlastung verspürt haben – danach keine große Motivation mehr hatten, die anderen Skillsmodule zu erlenen. Es bleibt also immer ein Abwägen nach den jeweiligen Umständen….

Auch für dieses Modul werden in etwa sechs bis acht Sitzungen benötigt.

1.3. Umgang mit Gefühlen:

Eine der wohl interessanteren künstlerischen Performance-Darstellungen fand 2010 im Museum of Modern Art durch die Künstlerin Marina Abramovic statt. 79 Tage, über 750 Stunden lang saß sie schweigend auf einem Stuhl. Insgesamt 1545 fremde Menschen haben sich nacheinander vor sie gesetzt und in diesem Moment ihre gesamte Aufmerksamkeit bekommen. Alles ohne fremde Unterstützung, ohne Ablenkung, ohne die Möglichkeit zur Toilette gehen zu können. Ein wirklich krasses Beispiel, wie jemand seine eigenen Gefühle nach hinten stellt und sich voll und ganz dem Gegenüber in seiner Aufmerksamkeit schenkt.

Eine der wohl interessanteren künstlerischen Performance-Darstellungen fand 2010 im Museum of Modern Art durch die Künstlerin Marina Abramovic statt. 79 Tage, über 750 Stunden lang saß sie schweigend auf einem Stuhl. Insgesamt 1545 fremde Menschen haben sich nacheinander vor sie gesetzt und in diesem Moment ihre gesamte Aufmerksamkeit bekommen. Alles ohne fremde Unterstützung, ohne Ablenkung, ohne die Möglichkeit zur Toilette gehen zu können. Ein wirklich krasses Beispiel, wie jemand seine eigenen Gefühle nach hinten stellt und sich voll und ganz dem Gegenüber in seiner Aufmerksamkeit schenkt.

Während ich dieses schreibe, kommt mir ein Zitat von Leo Tolstoi (russischer Schriftsteller 1828 bis 1910) in den Sinn: „Liebe ist nur dann echt, wenn sie in dem Moment stattfindet“ Dies gilt aber nicht nur für Liebe, sondern für alle Gefühle und alles was wir geraden Denken, Fühlen oder tun. Und damit sind wir mitten im dritten Modul der DBT: dem Umgang mit unseren Gefühlen.

Dieser Bereich nimmt einen sehr breiten / intensiven Raum ein und hat mit Sicherheit das Potential zu sehr tiefen Veränderungen unseres Handelns. Wer seine Gefühle beherrscht, sie modulieren kann, hat eine sehr reife Bewusstseinsebene erreicht. Im Vergleich dazu: von einem Säugling wird eine Gefühlsregulation nicht erwartet… das geschieht erst deutlich später.

Der richtige Umgang mit den eigenen Gefühlen hat also viel mit Reife zu tun. Und wenn die Borderline-Dynamik eine Unreife in der Beziehungsreife-Entwicklung darstellt, dann ist das Lernen eines kontrollierteren Umgangs mit unseren Gefühlen mit Sicherheit ein wichtiges Thema!

Die Kursteilnehmer lernen dabei

- sowohl die Theorie der Gefühle (zum Beispiel das Gefühle in der Regel maximal 90 Sekunden lang sind – sowohl die negativen aber auch die positiven)

- aber auch die gelebte Praxis rund um die Gefühle. Da geht es dann um die Fähigkeit, die wichtigsten Emotionen zu benennen, sie also zu identifizieren und dann zu regulieren.

Dieses Modul ist etwas zeitintensiver als die anderen. Hier plant man mit ca. zehn bis zwölf Stunden. Bei fortgeschrittenen Teilnehmern, die bereits in der Lage sind, ihre intensiven dysfunktionalen Verhaltensmuster besser zu kontrollieren, kann diese Einheit auch erweitert werden, indem die Zeit des Moduls Stresstoleranz reduziert wird – weil weniger dringend.

1.4. Zwischenmenschliche Fertigkeiten:

Was kann man unter dem Begriff zwischenmenschlicher Fertigkeiten verstehen? Mir fällt dazu die Geschichte von Walt Bettinger, einem CEO eines US-amerikanischen Unternehmens das im S&P 500 Aktienindex gelistet ist.

Was kann man unter dem Begriff zwischenmenschlicher Fertigkeiten verstehen? Mir fällt dazu die Geschichte von Walt Bettinger, einem CEO eines US-amerikanischen Unternehmens das im S&P 500 Aktienindex gelistet ist.

Er stellt jährlich hunderte von Menschen ein und hat dafür viele hunderte Vorstellungsgespräche. Was tut er dabei, um herauszufinden, ob sein Gegenüber für den Job passend ist? Sein Trick besteht darin, dass er seine Gesprächspartner zum Frühstück einlädt. Regelmäßig bittet er dann den Restaurantmanager heimlich, die Bestellung seines Gastes absichtlich falsch auszuführen. Er möchte dabei beobachten, wie er reagiert. Ärgert er sich? Wird er unhöflich? Lässt er es zu, dass dieser kleine Fehler das Meeting irgendwie negativ beeinflusst? Oder reagiert er freundlich und anständig auf diese unerwartete Situation?

Vielleicht erscheint dir die Frage unwichtig, wie man mit kleinen Widrigkeiten umgeht. Tatsächlich aber verrät dies alles über einen Menschen..

Und damit sind wir mitten drin im Modul Vier: den zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Wer diese trainiert, kann seine soziale Kompetenz / seine zwischenmenschliche Reife deutlich erhöhen. Das soziale Miteinander wird dadurch deutlich planbarer.

Ist das denn so wichtig? Auf alle Fälle! Denn wenn man bedenkt, dass etwa 60% der diagnostizierten Borderline-Patienten unter einer ausgeprägten sozialen Phobie leiden, dann sollte diese Trainingseinheit mit Sicherheit Beachtung finden.

Für das Erlernen zwischenmenschlicher Fähigkeiten, sollte man in etwa zehn Sitzungen einplanen.

1.5. Selbstwert:

Unser Selbstwert … das ist die relativ stabile, globale Bewertung der eigenen Person. Typisch ist hier der Satz „Ich bin OK, ich bin als Mensch wertvoll.“ Der Selbstwert ist eine komplett PERSÖNLICHE Bewertung von einem Selbst. Er sollte – im gesündesten Falle – durch nichts im Außen beeinflusst werden.

Unser Selbstwert … das ist die relativ stabile, globale Bewertung der eigenen Person. Typisch ist hier der Satz „Ich bin OK, ich bin als Mensch wertvoll.“ Der Selbstwert ist eine komplett PERSÖNLICHE Bewertung von einem Selbst. Er sollte – im gesündesten Falle – durch nichts im Außen beeinflusst werden.

Beim Vorbereiten auf diesen Beitrag sind mir Epiktet und zwei ehemalige Vietnam-Kriegsgefangene – James Stockdale und John McCain – eingefallen.

Epiktet schrieb einmal in seinen Lehrgesprächen 1.1.23 „Du kannst meine Beine fesseln, aber noch nicht einmal Zeus hat die Macht, meinen freien Willen zu brechen.“

Ein neuzeitliches Beispiel hierfür wären zum Beispiel die beiden erwähnten Vietnam-Kriegsgefangenen. James Stockdale (1923 bis 2005 war damals der höchstdekorierte Offizier in der Geschichte der United States Navy. Er wurde abgeschossen, gefangengenommen und grausam gefoltert. Unter anderem, indem man ihm die Arme auf den Rücken fesselte und so zur Decke zog. Etliche Male wurden ihm dabei die Gelenke ausgekugelt.

Der spätere Senator John McCain (1936 bis 2018) war ebenfalls Gefangener dort und erlitt ähnliche Foltermethoden. Trotz mehrerer Angebote ihn freizulassen – schließlich war sein Vater ja der berühmte John Sidney McCain junior (Admiral in der US Navy) – lehnte er immer ab. Er wollte seine Mitgefangenen nicht zurücklassen.

Keiner dieser Männer knickte ein. Niemand konnte sie dazu bringen, ihre Prinzipien aufzugeben. Und dass ist der Selbstwert, um den es mir geht:

Man kann dich in Ketten legen, aber niemand hat die Macht, dein Wesen zu verändern. Selbst angesichts der schlimmsten Folter und Qualen, die Menschen sich gegenseitig antun können, hat niemand die Macht, unsere Gedanken zu beeinflussen und unseren freien Willen zu brechen – wenn wir nicht dazu bereit sind.

Natürlich sind dies Extrembeispiele für einen eigenen Selbstwert. Aber sie unterstreichen, dass es ihn gibt, dass er von nichts im Außen abhängig ist und selbst unter den widrigsten Umständen aufrechterhalten werden kann. Darum geht es in diesem fünften Modul. Dieses fünfte Modul basiert in der Hauptsache auf dem sehr kognitiv aufbauenden Konzept von Friederike Potreck-Rose und Gitta Jacob (Jacob et al. 2006) mit dem Titel „Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen.

Dieses rationale Konzept wurde dann auf die intensiv gestörten Selbstkonzepte der Borderline-Patienten angepasst. Beim ersten Lesen könnte man denken, dass das Thema Selbstwert doch recht logisch und darum leicht umsetzbar sein müsste. Aber weit gefehlt! Es fordert ein gehöriges Maß an Selbstreflexion und „selbstreflexive Fertigkeiten“. Darum steht das Modul auch nicht am Anfang, sondern bewusst am Ende – an der fünften Stelle der zu lernenden Module. Damit ist nicht gesagt sein, dass es weniger wichtig ist. Aber es benötigt viel Vorarbeit und sollte deshalb erst in der Stufe II der DBT vermittelt werden. Für das Besprechen des Selbstwertes sollte man circa sechs Sitzungen einkalkulieren.

So, das waren nun die fünf Module im Einzelnen. Wir werden auf diese später noch in separaten Beiträgen sehr intensiv eingehen. Dies sollte nur mal als kurzer Überblick dienen…

Wie werden diese Module nun aber in der Praxis angeboten? Die Realität überall doch immer wieder anders aus. Wie geht man vor, wenn man nicht immer dieselbe Zeit zur Verfügung hat?

Zwei große Therapiepläne gibt es hier im Groben: Einen 6-monatigen und einen 12-monatigen.

- Das Modell 1 dauert 6 Monate lang. Dies ist für Patienten, die bislang noch keine Berührung mit der DBT-Therapie hatten und unter massiven Problemen in der Verhaltenskontrolle leiden. Wenn so jemand kommt, dann sollten zuallererst die Module Stresstoleranz und Emotionsregulation erlernt werden.

- Modell 2 Dieses Modell dauert 12 Monate und beinhaltet alle fünf Skills-Module. Besonderer Wert wird dort auf den Selbstwert gelegt. Und wie bereits besprochen, benötigt dies schon einige Stabilität – besonders wenn es um die Kontrolle der gefährlichen Verhaltensmuster wie z.B. NSSV geht.

👉 Modell 1 Beispiel für ein ambulantes Skillstraining

- Einführung, Gruppenregeln usw.: 2 Stunden

- Psychoedukation, Hintergründe, Fakten: 2 Stunden

- Einarbeitung in die Achtsamkeit: 2 Stunden

- Stresstoleranz: 8 Stunden zuzüglich 2 Stunden Achtsamkeit

- Emotionsregulation: 8 Stunden zuzüglich 2 Stunden Achtsamkeit

Gesamt: 26 Stunden

👉 Modell 2 für ein ambulantes Skillstraining

- Einführung, Gruppenregeln usw.: 2 Stunden (kann auch einzeln erfolgen)

- Psychoedukation, Hintergründe, Fakten: 2 Stunden

- Einarbeitung in die Achtsamkeit: 2 Stunden

- Stresstoleranz: 4 Stunden zuzüglich 2 Stunden Achtsamkeit

- Emotionsregulation: 14 Stunden zuzüglich 2 Stunden Achtsamkeit

- Zwischenmenschliche Fertigkeiten: 8 Stunden

- Selbstwert: 6 Stunden

Gesamt: 40 Stunden

Und was ist, wenn man ein Modul als Teilnehmer irgendwie nicht so ganz verinnerlicht bekommt? In der DBT geht es nicht um die Quantität / die Menge des Stoffes, sondern vielmehr darum, wirklich Veränderung im Leben zu integrieren. Und um dies zu erreichen, können – bei Bedarf – die Module zu wiederholen.

Und was ist, wenn man ein Modul als Teilnehmer irgendwie nicht so ganz verinnerlicht bekommt? In der DBT geht es nicht um die Quantität / die Menge des Stoffes, sondern vielmehr darum, wirklich Veränderung im Leben zu integrieren. Und um dies zu erreichen, können – bei Bedarf – die Module zu wiederholen.

Nicht umsonst sprechen wir von INSTABILITÄT in der Persönlichkeits-Dynamik. Konzentration oder Motivation ist in diesem Störungsbild grundsätzlich noch nicht so ausgereift. Darum muss man diese Stabilität zuerst einmal lernen. Und wie? Durch äußere Stabilität und nicht durch Druck. Und darum sind die Therapeuten besonders am Anfang einer Therapie gut beraten, den Patienten anzubieten, die Module zu wiederholen. Denn wie im Leben ist das Hindernis oft der bessere Weg. Und im zweiten Anlauf läuft es sich geschmeidiger.

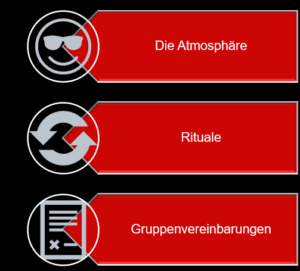

Teil 2. Zeitlicher Aufbau und Struktur

- Die Atmosphäre / wichtig wie die Luft zum atmen

Eine gute Lernatmosphäre ist fast noch wichtiger als der eigentliche Stoff. Ich erinnere mich noch an die Worte meines Dozenten vor vielen Jahren: „Denkt an die 42 / 41 / 17%-Regel“. Was ist damit gemeint?

Eine gute Lernatmosphäre ist fast noch wichtiger als der eigentliche Stoff. Ich erinnere mich noch an die Worte meines Dozenten vor vielen Jahren: „Denkt an die 42 / 41 / 17%-Regel“. Was ist damit gemeint?

Der Erfolg einer Therapie wird zu 42% aus dem guten Vertrauens-Verhältnis zwischen Therapeuten und Klient erzielt. 41% des Erfolges kommt aus der gewählten Therapieform und 17% sind eventuell zusätzlich verwendete Mittel wie Psychopharmaka oder andere unterstützende Mittel.

Darum lohnt es sich, die lockere Lernatmosphäre immer im Visier zu haben. Dafür sollte der Raum einladend gestaltet werden – nicht wie in einer Schulklasse … eher wie bei einem kleinen Workshop. Ich denke da an Getränke auf dem Tisch, einen eigenen Platz zum Schreiben und vielleicht auch ein Flipchart. All das macht schon viel aus. Auch der klassische „Stuhlkreis“ ohne Tische ist meines Erachtens eher unvorteilhaft. Falls es doch nicht anders geht, dann sollte jeder Teilnehmer zumindest eine Möglichkeit zum Mitschreiben haben.

- Rituale

Wie jede therapeutische Gruppe, so lebt auch eine Skillsgruppe von wiederkehrenden Ritualen. Das Wort Ritual kommt aus dem lateinischen Wortschatz. Lateinisch „Ritus“ bezeichnete einen religiösen Brauch, eine Zeremonie oder einfach eine gewisse Ordnung. Ich finde das Wort Ordnung hier so passend. Probleme hassen Ordnung und lieben Unordnung. Borderline ist eine unreife / unordentliche Stufe in der Bindungsreife-Entwicklung. Durch Rituale wird genau diesem Punkt Respekt gezollt und der Unreife entgegengewirkt.

Darum wird am Anfang und am Ende jeder einzelnen Sitzung eine kurze Achtsamkeitsübung gemacht. Am Anfang – in den ersten Stunden – leitet der Gruppenleiter diese noch an. Aber später können dies gerne die Teilnehmer selber übernehmen. Dafür bringt man verschiedene kleine Dinge aus dem eigenen Alltag in die Therapie mit, die sich für solche Achtsamkeitsübungen eignen. Das können zum Beispiel eine Blume, ein Bild, ein Stück Obst, ein Musikstück oder auch ein Gedicht sein. Hierdurch entsteht Abwechslung und jeder kann durch seinen Beitrag der Therapie seinen eigenen Stempel aufdrücken. Der Vorteil hierbei ist, dass diese Übung zu Beginn dafür sorgt, dass alle deutlich pünktlicher starten, sich gesehen fühlen und damit wirklich in der Therapie „ankommen“.

Die Achtsamkeitsübung am Ende der Sitzung hilft dann wiederum, ein wenig Abstand zu dem Besprochenen zu gewinnen – vor allem von den berührenden, emotionalen Themen.

Es müssen aber nicht nur mitgebrachte Gegenstände sein. Auch andere Ritualformen können hilfreich sein: Mein Vorschlag wäre, dass zu Beginn ein Teilnehmer aus der Gruppe nochmal die allgemeine Gruppenvereinbarung vorliest. Zusätzlich sollte in jeder Stunde eine „Hüterin der Zeit“ bestimmt werden, deren Aufgabe es dann ist, darauf zu achten, dass jeder Teilnehmer in etwa die gleiche Zeit bekommt, um seine Hausaufgaben zu besprechen. Mein Vorschlag ist, dass man dies auf maximal fünf Minuten begrenzt.

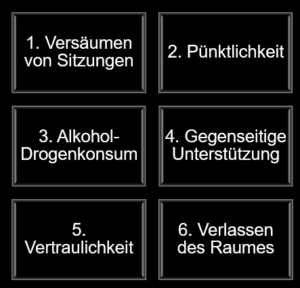

👉 Gruppenvereinbarungen

Damit eine Skillsgruppe auch gut funktioniert, braucht es für alle gemeinsame Regeln. Diese Regeln sind eine Hilfe darin, dass sich alle Teilnehmer auch wohlfühlen, fair miteinander umgehen und das Beste aus den Sitzungen mitnehmen können. Wie könnte eine solche Gruppenvereinbarung aussehen? Hier ein Beispiel:

- In unserer Gruppe geht es darum, dass wir neue Fähigkeiten kennenlernen, diese ausprobieren und uns bemühen, diese nach und nach un unserem Alltag einzusetzen. Das Ziel ist es, Schritt für Schritt unser emotionales Erleben und unseren Umgang mit anderen zu verbessern.

- Wir bemühen uns, uns untereinander zu unterstützen. Gemeinsam lernen ist einfach einfacher 😊.

- Werden untereinander Ratschläge gegeben, dann werden diese mit Wohlwollen aufgenommen – Aber man darf dann auch für sich prüfen, ob diese für einen passen oder nicht. Und das alles, ohne sich verpflichtet zu fühlen irgendetwas umsetzen zu müssen.

- Wir werden unsere eigenen Grenzen und die des Gegenübers achten. Verletzt jemand meine Grenzen, werde ich dies klar, aber respektvoll mitzuteilen.

- Grenzen achten ist aber keine Einbahnstraße. Genauso wie wir Wert auf die Wahrnehmung der eigenen Grenzen legen, werden wir auch die Grenzen der anderen respektieren.

- Wir alle arbeiten daran, eine sichere Lernatmosphäre zu erhalten. Keiner wird verunsichert, verängstigt oder so mit Problemen konfrontiert, dass er / sie diese allein nicht lösen könnte.

- Wir reden offen über alles und trotzdem ist dass, was wir in der Gruppe besprechen immer vertraulich. Wir alle sind Teil eines geschützten Raumes – sowhl als Geschützter als auch Schützender.

- „Errare humanum est“ Wir alles sind unvollkommen und machen Fehler. Das ist das wunderbar Menschliche, dass in jedem von uns innewohnt. Das kann sowohl Teilnehmer aber auch den Therapeuten passieren. Dies ist dann kein Versagen! Das Hindernis ist dann der Weg. Wir verstehen dies dann als Gelegenheit zum gemeinsamen lernen.

Solch eine Gruppenvereinbarung dient als Beispielsvorlage. Egal wie sie ausfällt, sie sollte vor jeder Sitzung vorgelesen werden und jeder Teilnehmer sollte diese ausgedruckt in seinen Unterlagen jederzeit zur Hand haben.

Und wie sieht nun ein Zeitplan pro Sitzung aus? In der Regel nicht länger als 2 x eine Stunde mit einer kurzen Pause dazwischen …

👉Der Zeitlicher Ablauf einer Sitzung sollte folgendermaßen aussehen

- Achtsamkeitsübung: 3 Minuten

- Hausaufgaben-Besprechung: 45 Minuten

- Pause: 15 Minuten

- Neue Lern-Inhalte: 45 Minuten

- Hausaufgaben-Instruktion: 10 Minuten

- Achtsamkeitsübung: 3 Minuten

In der ersten Stunde jeder Skillsgruppensitzung sollten die Haus- und Übungsaufgaben miteinander besprochen werden. Nach der Pause von ca. 15 Minuten geht es dann an das Lernen von neuen Inhalten und neuen Übungen.

Teil 3 – Gruppenregeln – kurz und knapp 😊

Gestatte mir eine Zwischenfrage an dich, lieber Leser: Wie fühlen sich für dich die DBT-Therapie-Regeln im Moment an? Wie denkst du hierüber?

Gestatte mir eine Zwischenfrage an dich, lieber Leser: Wie fühlen sich für dich die DBT-Therapie-Regeln im Moment an? Wie denkst du hierüber?

Warum ich das frage? Weil mir immer wieder als Gegenargument gebracht wird: „Ach, das ist nun wirklich nichts Besonderes… Das hört sich alles wie Alltag an. Wo liegt hier denn das Besondere einer Therapie?

Ich finde, dass dieser Gedankengang wirklich seine Berechtigung hat. Die DBT-Therapie und auch alle anderen mir bekannten Therapien im Bereich Persönlichkeitsstörungen sind im Endeffekt nichts anderes als ein „Eingliedern von erwachsenen Personen in ein reifes, stabiles Miteinander“. Es ist ein therapeutisches Angebot zur „Bindungsentwicklung für Erwachsene“. Das, was man als Kind in einem emotional unreifen Elternhaus nicht hat lernen können, muss irgendwie nachgereift werden. Und das – und nichts anderes – passiert in einer Therapie mit diagnostizierten Erwachsenen mit einer Borderline-Persönlichkeitsdynamik. Findest du, dass ich hier über- oder untertreibe? Wenn ja, dann lade ich dich ein, meine Aussage doch einmal anhand der folgenden Richtlinien in der DBT zu prüfen.

Ab jetzt geht es um die Sitzungs-Regeln. Den Normen für das Skillstraining die gleich zu Beginn klargestellt bzw. jedem neuen Teilnehmer persönlich gezielt vermittelt werden sollen. Neben den Gruppenleitern ist es sinnvoll, neuen Teilnehmern sogenannte Therapie-Paten zuzuweisen, die dann ihrerseits die Neulinge mit den Regeln auf ihre Art vertraut machen. und auch für kleinere vertrauliche Fragen angesprochen werden können.

Regeln sind das zentrale Element der DBT-Therapie. Sie geben dem Ganzen eine therapeutische Stabilität, sind aber auch ein ganz eigenständiger therapeutischer Prozess. Denn Regeln zu lernen, diese zu akzeptieren und anzuwenden – ist nicht nur für die Zeit in der Therapie von Nutzen, sondern für das Leben danach. Und genauso wie in einem warmherzigen Elternhaus, sollten Therapeuten nicht autoritär, sondern eher mit einem autoritativen, klaren Stil für Ruhe und Stabilität sorgen.

Was ist mit Autoritativ gemeint? Lass es mich mit einem Gespräch zwischen Vater und jugendlichem Kind beschreiben. Das Kind möchte gerne etwas tun – zum Beispiel sehr lange einen Film schauen, obwohl am anderen Tag früh die Schule beginnt. Der Vater könnte nun autoritativ sagen: „Mein Kind, das kannst du zwar tun, aber sei dir sicher, dass es dir zum Nachteil gereicht. Wenn du heute Abend lange aufbleibst, wirst du morgen mit deiner Müdigkeit, die Rechnung dafür zahlen müssen.“ Autoritativ ist also eine absolut klare Haltung, aber nicht eine autoritär zwingende Formung.

Ich halte den autoritativen Führungsstil in der Mehrzahl aller Erziehungsformen für den nutzbringendsten. Klare Richtlinien aufzeigen, aber die Entscheidungskompetenz des Gegenübers frei entscheiden lassen. Das ist wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe.

Und dass es gut ist, Regeln aufzustellen, diese aber bei Bedarf abzuändern zeigt sich in folgendem, gar nicht so seltenen Fall: Typischerweise werden die Sitzungen einer DBT-Therapiegruppe per Video aufgezeichnet, um diese im Nachgang noch einmal reflektieren und analysieren zu können. Was aber, wenn eine Teilnehmerin in ihrer Vorgeschichte als Kind sexuell missbraucht und dabei gefilmt wurde und nun mit massiven Abwehrreaktionen zu kämpfen hat? Sollte man dann stoisch auf dieser Regel beharren? Dies könnte ein Grund für eine Ausnahmeregel sein…

Aber keine Ausnahmeregel, ohne die Regel zur Ursprungsregel zu gelangen. Das nämlich würde dann bedeuten, dass die Teilnehmerin an ihrer Angst vor der Kamera mit dem Einzeltherapeuten gezielt arbeitet um später eventuell noch in der Gruppensitzung die Aufzeichnung zu akzeptieren.

Dann gibt es ja noch im Bereich Borderline die sehr häufig anzutreffenden Selbstverletzungen, die Narben am Körper. Wie soll man damit umgehen, wenn diese Narben fast schon wie ein Orden oder ein Siegesabzeichen bewusst gezeigt werden? Sollte man dies verbieten, zum Schutz der anderen?

Im Praxisalltag ist es sinnvoll, die Entscheidung – ob ich meine Narben zeige oder nicht – eher dem Teilnehmer selber zu überlassen. Ich spreche hier aber ausdrücklich nur von „alten Narben“. Frische, offene Selbstverletzungen dürfen jedoch nicht offen zur Schau getragen werden. Sie sollen fachmännisch verbunden und unter der Kleidung verborgen bleiben.

👉 Gruppenvereinbarungen

Damit eine Skillsgruppe auch gut funktioniert, braucht es für alle gemeinsame Regeln. Diese Regeln sind eine Hilfe darin, dass sich alle Teilnehmer auch wohlfühlen, fair miteinander umgehen und das Beste aus den Sitzungen mitnehmen können. Wie könnte eine solche Gruppenvereinbarung aussehen? Hier ein Beispiel:

- In unserer Gruppe geht es darum, dass wir neue Fähigkeiten kennenlernen, diese ausprobieren und uns bemühen, diese nach und nach un unserem Alltag einzusetzen. Das Ziel ist es, Schritt für Schritt unser emotionales Erleben und unseren Umgang mit anderen zu verbessern.

- Wir bemühen uns, uns untereinander zu unterstützen. Gemeinsam lernen ist einfach einfacher 😊.

- Werden untereinander Ratschläge gegeben, dann werden diese mit Wohlwollen aufgenommen – Aber man darf dann auch für sich prüfen, ob diese für einen passen oder nicht. Und das alles, ohne sich verpflichtet zu fühlen irgendetwas umsetzen zu müssen.

- Wir werden unsere eigenen Grenzen und die des Gegenübers achten. Verletzt jemand meine Grenzen, werde ich dies klar, aber respektvoll mitzuteilen.

- Grenzen achten ist aber keine Einbahnstraße. Genauso wie wir Wert auf die Wahrnehmung der eigenen Grenzen legen, werden wir auch die Grenzen der anderen respektieren.

- Wir alle arbeiten daran, eine sichere Lernatmosphäre zu erhalten. Keiner wird verunsichert, verängstigt oder so mit Problemen konfrontiert, dass er / sie diese allein nicht lösen könnte.

- Wir reden offen über alles und trotzdem ist dass, was wir in der Gruppe besprechen immer vertraulich. Wir alle sind Teil eines geschützten Raumes – sowhl als Geschützter als auch Schützender.

- „Errare humanum est“ Wir alles sind unvollkommen und machen Fehler. Das ist das wunderbar Menschliche, dass in jedem von uns innewohnt. Das kann sowohl Teilnehmer aber auch den Therapeuten passieren. Dies ist dann kein Versagen! Das Hindernis ist dann der Weg. Wir verstehen dies dann als Gelegenheit zum gemeinsamen lernen.

Solch eine Gruppenvereinbarung dient als Beispielsvorlage. Egal wie sie ausfällt, sie sollte vor jeder Sitzung vorgelesen werden und jeder Teilnehmer sollte diese ausgedruckt in seinen Unterlagen jederzeit zur Hand haben.

Und wie sieht nun ein Zeitplan pro Sitzung aus? In der Regel nicht länger als 2 x eine Stunde mit einer kurzen Pause dazwischen …

👉Der Zeitlicher Ablauf einer Sitzung sollte folgendermaßen aussehen

- Achtsamkeitsübung: 3 Minuten

- Hausaufgaben-Besprechung: 45 Minuten

- Pause: 15 Minuten

- Neue Lern-Inhalte: 45 Minuten

- Hausaufgaben-Instruktion: 10 Minuten

- Achtsamkeitsübung: 3 Minuten

In der ersten Stunde jeder Skillsgruppensitzung sollten die Haus- und Übungsaufgaben miteinander besprochen werden. Nach der Pause von ca. 15 Minuten geht es dann an das Lernen von neuen Inhalten und neuen Übungen.

3.1. Versäumen von Sitzungen

Damit die Sitzungen für jeden Teilnehmer auch einen Nutzen darstellen, muss man logischerweise auch anwesend sein. Dabei gilt: Wer vier Wochen hintereinander fehlt, derjenige scheidet zwangsläufig sowohl aus der Gruppe als auch aus der Einzeltherapie aus.

Auch wenn sich dies für dich vielleicht etwas zu streng anhören mag, die Praxis zeigt jedoch, dass klare Regeln viel eher eingehalten werden als schwammig formulierte Bitten. Viele Außenstehende unterschätzen nämlich, wie viel Struktur und auch Verbindlichkeit selbst oder besonders in schwierigen Lebenslagen möglich ist. Wenn wir von Anfang an Ausnahmen zulassen, dann werden diese meist auch genutzt.

Vergegenwärtige dir nur mal folgendes Bild: Eine Mutter steht am Spielplatz und ruft ihr Kind, weil sie nach Hause müssen. Die Mutter ruft: „Wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich…“ Sie bleibt aber da. Kennst du diese Situation? Mit Sicherheit. Es ist eine in sich inkonsistente Situation. Erstens würde sie nie ohne ihr Kind gehen und zweitens tut sie es dann auch nicht.

Die Anwendung zur DBT: Es werden nur Regeln aufgestellt, die unbedingt eingehalten werden müssen und Drohungen / Maßnahmen angesprochen, die dann auch durchgeführt werden würden. Wahrheit und Klarheit auf allen Ebenen.

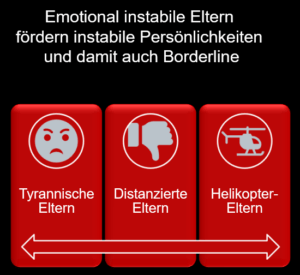

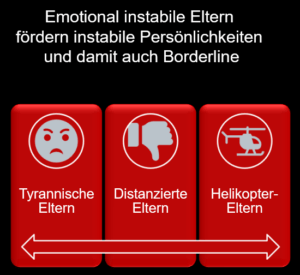

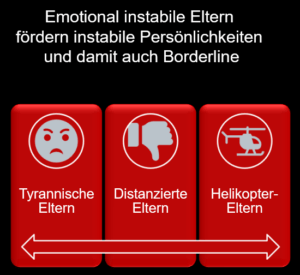

Diese Wahrheit und Klarheit ist für die Teilnehmer oft wie eine Fremdsprache. Eine instabile Persönlichkeitsdynamik bildet sich nämlich nie von alleine! Sie ist das Resultat einer instabilen Umgebung ohne Wahrheit und Klarheit. Wenn ich von einer instabilen Umgebung im Elternhaus spreche, dann denke ich in der Regel an folgende drei Extreme:

- Die Helikopter-Eltern, die ihrem Kind nicht erlauben, eigenständig unter ihrem Schutz zu wachsen

- Die tyrannischen Eltern, die ihrem Kind einen eigenen Selbstwert immer wieder absprechen

- Die emotional distanzierten Eltern, die ihrem Kind keinerlei emotionale Sicherheit in ihrem Wachstum vermitteln.

Diese „Fremdsprache“ von klaren Regeln und deutlich kommunizierten Konsequenzen, fällt einigen Teilnehmern besonders zu Beginn der Therapie recht schwer umzusetzen. Ich denke hier nur mal an das regelmäßig und pünktlich zu den Sitzungen zu kommen.

Die Gründe hierfür sind so unterschiedlich wie das Leben selbst. Das sind nicht nur die ungewohnten Zeiten, Nein! Das kann auch Scham oder Unsicherheit sein. Aber auch eine tiefe Angst, sich vor dem Kursleiter oder den anderen zu blamieren. Dann aber gibt es noch die narzisstische Variante: das alles ist viel zu simpel oder banal. Das ist doch kognitiv was für Kleinkinder…

All das ist irgendwie nachvollziehbar – ist aber nichts anderes als eine andere Form von Prokrastination. Die Lösung ist simpel und einfach: Grenzen setzen durch klare Regeln mit genauso klaren Konsequenzen.

Also, nach viermal fehlen ist Schluss. Ganz Schlaue versuchen, daraus ein Spiel zu machen, indem sie dreimal fehlen und nur jedes vierte Mal kommen. Ich hoffe sehr, dass auch du beim Lesen dieses Gedankens anfängst zu schmunzeln. Was kann man dem entgegensetzen? Eine klare autoritative Sprache, mit klaren Regeln und deutlich kommunizierten Konsequenzen!

Eine weitere klare Regel: Die Teilnehmer müssen innerhalb von zwei Monaten immer mindestens die Hälfte der Sitzungen besucht haben! Damit ist die Erwartung wieder mal klar kommuniziert, dass die wöchentliche Teilnahme das einzig Richtige ist.

Und ja … ich spüre schon den Aufschrei derjenigen, die sagen „Es muss doch auch Ausnahmen hiervon geben. Denn schließlich kann es doch immer mal Gründe geben, dass ein Termin nicht eingehalten werden KANN!“ Das stimmt! Aber davon reden wir hierbei nicht. Wir reden nicht von vollkommen legitimen Gründen des Fernbleibens wie Krankheit, berufliche oder private wichtige Verpflichtungen. Was hier aber angesprochen wird, dass sind Gründe / vielmehr Ausreden wie z.B.

- Unlust

- Kleineres Unwohlsein

- Private Verabredungen

- Oder einfach nur Angst.

Für diese alltäglichen Dinge gibt es keine Entschuldigung bei einem Fernbleiben! Und ja, das erinnert schnell an ein zu Hause wo gesagt wird „um 20:00 Uhr bist du bitte zu Hause“ oder ähnliche Anweisungen. DBT-Therapie ist das sanfte aber bestimmte Heranführen an ein „normales Miteinander“ was wir eigentlich in einem stabilen Haushalt hätten lernen sollen.

Die dabei benutzte Klarheit in der Ansprache ist jetzt sehr wichtig! Einerseits zeigt sie, dass nach 3 mal fehlen noch eine Chance auf Therapie besteht … aber das ist auch eine eigene Botschaft: „Ja, wir wissen und wir rechnen damit, dass du Schwierigkeiten haben wirst und darum haben wir diese Karenz mit eingerechnet. Niemand wird überraschend ohne ohne eigenes Zutun von der Maßnahme ausgeschlossen.

Wichtig hierbei ist, dass nach spätestens dreimaligem Fehlen, die Gruppenleitung Kontakt aufnimmt um miteinander so früh wie möglich zu klären, wie es in der Therapie weitergeht. Ganz nebenbei … Schon 15 Minuten Teilhabe an einer Sitzung zählt in der DBT als Anwesenheit. Du siehst, mit Rückschlägen wird gerechnet. Diese werden ganz bewusst mit eingerechnet.

3.2. Pünktlichkeit

Harry Truman (1884 bis 1972) 33. Präsident der Vereinigten Staaten war für eine Sache besonders berühmt: seine absolut verlässliche Pünktlichkeit. Auf dem Resolute Desk – dem berühmten Schreibtisch im Oval Office – standen zu seiner Amtszeit vier Uhren; zwei weitere gab es im Raum und eine an seinem Handgelenk. Selbst sein militärisch trainierter Gang, war zeitlich abgemessen – immer 120 Schritte pro Minute. Hotelangestellte und Reporter konnten ihre Uhren nach Trumans Tagesablauf stellen. „Oh, er wird um 7.29 Uhr aus dem Aufzug kommen“, sagten sie einmal, als er zu Besuch in New York war. Und das tat er auch! Darauf war Verlass!

Das Wort “Pünktlichkeit” entstammt dem mittelhochdeutschen Wort “punctlīcheit”, das “Sorgfalt, Genauigkeit” bedeutete Es entwickelte sich ab dem 18. Jahrhundert zur heutigen Bedeutung einer „genauen Einhaltung eines festgesetzten Termins”.

Pünktlich im Termin zu erscheinen, das versteht sich eigentlich von selbst und ist eine wichtige Form der gegenseitigen Höflichkeit. Aber auch wenn es eine Selbstverständlichkeit darstellt, so ist es in dem Kontext einer instabilen, unreifen Persönlichkeitsdynamik angebracht, vom Fundament aus zu arbeiten.

Therapieteilnehmern wird klar auferlegt anzurufen, sobald sie wissen, dass sie sich verspäten. So macht man es am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause, damit sich niemand Sorgen macht. Warum also nicht auch in der Therapie? Und ganz nebenbei, schenkt dieses Hindernis den Therapeuten eine gute neue Möglichkeit, aus einem schaden einen Nutzen zu ziehen… Gewissermaßen „aus Zitronen Limonade zu machen“. Denn in der DBT-Therapie wird möglichst jedes negative, dysfunktionale Verhalten genutzt, um es mit Hilfe der erlernten Skills zu korrigieren.

Ein besonders wichtiger Skills für das Zwischenmenschliche nennt sich zum Beispiel „Die Über-Korrektur von Fehlern“. Damit ist gemeint, dass, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, er sich nicht nur Entschuldigen muss, sondern auch die zwischenmenschlichen Schäden wieder repariert. Das geht zum Beispiel durch deutliche Signale in Form einer Wiedergutmachung.

In der Praxis sieht das dann oft so aus, dass derjenige, der zu spät kommt, beim nächsten Mal für alle anderen Kursteilnehmer ein kleines persönliches Präsent mitbringt. Dies fördert den Zusammenhalt und hilft das Gesicht zu wahren, trotzdem wie alle Unvollkommen sind und Fehler machen.

3.3. Alkohol- und Drogeneinfluss

Muss man zum Thema Alkohol etwas sagen? Eigentlich nein. Vieles ist zum Beispiel bereits durch unsere Gesetze geregelt:

- Gefährdungsvorschrift: Gemäß § 15 Abs. 2 der DGUV Vorschrift 1 dürfen sich Arbeitnehmer nicht durch Alkohol in einen Zustand versetzen, der eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt.

- Arbeitgeberpflichten: Unternehmen dürfen keine Mitarbeiter beschäftigen, die offensichtlich nicht in der Lage sind, ihre Arbeit sicher auszuführen, und müssen Maßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Örtliche Verbote für Cannabis:Der öffentliche Konsum ist in der Nähe von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr verboten.

Und ähnlich sieht es auch in der DBT-Therapie aus. Teilnehmer, die unter akutem Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen, werden von einer Gruppensitzung sofort wieder ausgeschlossen.

Aber gibt es da nicht die DBT-S-Therapie? Magst du einwenden… Das ist doch die DBT-Borderline-Therapie, welche sich speziell auf diejenigen mit Substanzmittel-Missbrauch ausrichtet. Ja und hier gilt eine andere Regel: die Teilnehmer kommen ja gerade wegen ihrer Alkohol- oder Drogen-Sucht zur Therapie, um einen Weg aus dieser Abhängigkeit zu finden. Denen zu sagen „werde erst einmal clean“ würde völlig am Ziel vorbeischießen. Also gibt man denen die Möglichkeit, auch unter Substanzeinfluss zur Therapie zu kommen. Einzige Einschränkung: sie müssen geistig / kognitiv in der Lage sein, dem, was der Trainer sagt, auch zu folgen.

Auch hier zeigt sich Vernunft der DBT in der Regel „Härte wo nötig, aber Milde wo möglich“ in seiner schönsten Form. Selbst eine Drogeneinnahme würde nicht automatisch einen Ausschluss von der Therapie bedeuten.

Denn manchmal ist das Leben wie ein Eimer trüben Wassers. Oft reicht es aus, dass sich das Wasser in aller Ruhe von selbst reinigt, indem man ihm Zeit lässt, dass sich die Schmutzteile absetzen können.

3.4. Gegenseitige Unterstützung

Die gegenseitige Unterstützung durch ein neues respektvolles Miteinander ist ein sehr wichtiges Ziel in der DBT-Therapie. Vor Beginn der Therapie ist jeder ja noch so etwas wie ein Einzelkämpfer. Jemand, der irgendwie versucht, mit den wenigen Mitteln die ihm durch seine Umgebung beigebracht wurden, mit dem Leben fertig zu werden. Nun aber ist es das Ziel, aus diesen Einzelkämpfern ein aufeinander eingeschworenes Team zu formen. Ganz nach dem Satz aus dem Roman von Alexandre Dumas (Die drei Musketiere) „Einer für alle, alle für einen“ hilft man sich nun gegenseitig und man darf andere auch ausdrücklich um Hilfe bitten.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass diese Unterstützung nun nicht destruktiv, zerstörerisch ist, sondern konstruktiv, aufbauen. Ich denke hier an die gegenseitigen Anrufe, die lediglich allein dem Zweck dienen,

- sich von seinen Schmerzen zu entlasten,

- nur dazu da sind, um zu sagen, wie sehr man unter der Situation oder unter einem früheren Trauma leidet

- oder ganz schlimm: um Suiziddrohungen auszusprechen.

Solche Anrufe sind kontraproduktiv und helfen in der Realität niemandem – weder dem Anrufer noch dem Gegenüber. Sie verschlimmern alles nur noch.

Was sollte also getan werden? Statt nur sein Leid zu klagen, sollte bei einem Anruf immer ein konkret konstruktiver Wunsch ausgesprochen werden. Ich denke da an: „Kannst du mir helfen, einen Skill z.B. eine Achtsamkeitsübung zu machen?“ Auch wichtig: Wenn der Gegenüber diesen Wunsch gerade nicht erfüllen kann, dann muss dies auch vom Anrufer akzeptiert werden. Und gerade ist nicht immer ganz einfach. Viele verwechseln dann nämlich die Mitlernenden mit dem Therapeuten.

Zwei Themen fallen mir immer wieder auf, die bei solchen Anrufen besonders häufig thematisiert werden. Und darum denke ich, dass wir diese hier kurz ansprechen sollten:

- Was tun bei einer Suiziddrohung?

Das ist für viele ein sehr berührendes und verstörendes Thema. Darum gilt hier eine besonders klare und eindeutige Regel, die auch nicht verhandelt werden darf:

Wer von solchen Suizidplänen erfährt, ist mit dieser Information verpflichtet, diese an die Gruppenleitung weiterzugeben.

Man könnte dann zum Beispiel folgendermaßen reagieren:

„Du weißt sehr genau, dass ich durch unseren Vertrag dazu verpflichtet bin, einen Suizidplan immer zu melden. Wenn du mir das jetzt also erzählst, dann gehe ich stark davon aus, dass du den Wunsch hast, dass ich diese Information weitergebe. Frage: Warum machst du es nicht besser selbst und erhältst dann direkt die Hilfe?“

- Was tun bei fehlender Abgrenzung:

Wenn jemand eine Borderline-Dynamik entwickelt hat, dann ist in seiner Wahrnehmung in der Regel folgendes passiert:

Durch das Aufwachsen in einer instabilen Umgebung, musste der Borderline mit seinen „Antennen“ überwiegend im Außen bleiben. Er konnte sich nicht so sehr auf seine eigene innere Stimme konzentrieren und lernen sich auf sie zu verlassen, da sich sein Umfeld – entweder durch tyrannische Eltern, distanzierte Eltern oder überängstliche Helikopter-Eltern – ständig veränderte. Dadurch entwickelte sich eine „Über-Achtsamkeit“ gegenüber der Umwelt. Vergleichbar mit jemandem der erblindet und sich dann mehr auf andere Sinne, wie das Gehör fokussiert und dieses trainiert.

Auf Borderline übertragen kann man sehr häufig beobachten, dass viele davon Betroffene, durch ihre Vergangenheit darin geübt sind, besonders hilfsbereit und sensibel für die Nöte anderer zu sein. Wie gesagt, das ist für sich betrachtet eine Riesenstärke, führt im Alltag aber viel zu oft auch zur Überforderung, wenn dann zum Beispiel stundenlange Telefonate ohne Lösung geführt werden.

Darum gibt es die einfache und klare Regel: Telefonkontakte sollten 15 Minuten am Tag nicht überschreiten. Denn ein „Nein“ zu anderen ist im Endeffekt ein „Ja“ zu sich selbst. Und das soll vor allem gelernt werden. Um diese Thematik in der Therapie ausreichend zu würdigen, wird bei den Gruppentreffen am Anfang routinemäßig nachgefragt, ob es solche „Problem-Telefonate“ in den zurückliegenden Tagen gab und welche Skills dann vorgeschlagen und angewendet wurden.

Allein dadurch hat man dann die wunderbare Gelegenheit, gemeinsam zu überlegen, was für Skills / Fertigkeiten man dann hätte vorschlagen können. Ganz besonders intensiv wird dann das „Nein-Sagen“ aus dem Modul „Zwischenmenschliche Beziehungen“ geübt. Zusätzlich stärkt dies die unterstützende Gemeinschaft innerhalb der Gruppe. Das ist wie bei den anonymen Alkoholikern oder anderen Peer-Groups … hier kennt man sich, hier weiß man um die gemeinsamen Probleme, hier versteht man die Sorgen und Nöte des Anderen. Denn gerade die Unkenntnis der Schmerzen / all das Unverständnis der Umgebung über die typischen Borderline-Probleme bringt viele von Borderline Betroffene an den Rand der Verzweiflung… Das ist wie bei Migräne: Wer noch nie Migräne hatte, kann sich diese Schmerzen gar nicht vorstellen. Und ich finde den Vergleich zwischen Borderline und Migräne gar nicht so schlecht. Die Schmerzen sind in beiden Fällen oft sehr intensiv.

3.5. Vertraulichkeit

Das Wort Vertraulichkeit hat eine wunderschöne Grundbedeutung. Das Verb heißt „vertrauen“. Die Wurzeln liegen im althochdeutschen “fertrūēn” und mittelhochdeutschen “vertrūwen” und bedeutet, „jemandem zu glauben, ihm etwas zutrauen oder auch auf etwas hoffen und ist mit „treu” und „bauen” verwandt. Warum ist dies so wichtig? War die Umgebung, in der die Therapieteilnehmer aufgewachsen sind, noch von massiver Instabilität geprägt, so lernen sie nun, dass es auch anders gehen kann. Und vor allem: dass auch sie einen wichtigen Anteil an dieser Stabilität haben! Denn alles, was in der Therapiegruppe erzählt wird – dazu zählen auch die Namen der Teilnehmer – all das bleibt vertraulich. Dadurch schaffen alle Beteiligten, sowohl die Therapeuten aber auch die Teilnehmer einen sicheren und verlässlichen Raum.

Für die Einzeltherapie gilt hier aber eine Änderung. Die Inhalte zwischenmenschlicher Probleme können, dürfen, ja sie sollen sogar angesprochen werden. Denn darum geht es ja in der Therapie: „Was tun, wenn dieses oder jenes passiert?“

Zum Thema Vertraulichkeit gehört auch die Intimität. Durch die starke Vertrautheit untereinander und die doch sehr verbindende ähnliche Vergangenheit, entsteht in diesen Gruppen oft eine ganz besondere Energie. Und diese energetischen Verbindungen bringen die Teilnehmer oft dazu, sich intimer zu anderen Teilnehmern zu fühlen, als es angebracht ist. Darum die klare Regel für die Therapiegruppe: 👉 Sexuelle Beziehungen zwischen Teilnehmerinnen sind nicht erlaubt! Allzu oft hat nämlich genau dies die Gruppen zerstört, zu Spaltungen und Widerstand am gemeinsamen Therapieziel geführt. Und weil die Gefahr so drastisch ist, ist es der bessere Weg, dass eine Person die Gruppe verlässt.

Das soll ausdrücklich nicht als Strafe aufgefasst werden! Denn eine Beziehung ist nicht grundsätzlich problembehaftet… In diesem Kontext belastet sie aber den Ablauf und die Dynamik der Gruppe und das gilt es zu vermeiden. Es gibt also ein übergeordnetes Ziel, eine langfristige Vision die schützenswert ist. So wie man spart und sein Geld nicht am Monatsanfang zum Fenster hinauswirft. Genauso sollte mit Intimität gewartet werden, bis die Therapie zu Ende ist.

3.6. Verlassen des Raumes während der Sitzung

Sich abzugrenzen ist ein sehr schwieriges und problembehaftetes Thema. In der Borderline-Dynamik fällt nämlich auf, dass dies einem Kind durch seine Umgebung oft nicht beigebracht wurde.

Ich kann nur immer wieder daran erinnern, dass kein Kind mit Borderline auf die Welt kommt. Es entsteht durch eine selber emotional unreife Umgebung. Die drei Hauptkräfte dabei sind tyrannische Eltern, distanzierte Eltern und die Helikopter-Eltern, die einem Kind eine stabile, ruhige und vor allem autonome Entwicklung gar nicht ermöglichen. Ein von Borderline betroffener hat nie richtig lernen können, sich erwachsen, reif abzugrenzen und darum nutzt er oft seine unreifen Werkzeuge. Entweder erstarrt er, er fängt an zu kämpfen oder läuft weg. Gerade das Weglaufen, das sich körperlich Entfernen ist oft genutzt. Und wenn jemand noch mit einer unreifen Verhaltensdynamik in die Therapie kommt, dann müssen die Therapeuten denjenigen genau da abholen wo sie gerade stehen. Das bedeutet im Praxis-Alltag, dass es auch mal nötig ist, die Gruppe kurz zu verlassen, um dann draußen die erlernten Stresstoleranz-Skills anzuwenden.

Damit die Therapie aber zu Fortschritten führt – denn schließlich bedeutet Therapie Heilung – wird empfohlen, die Skills besser im Raum auszuprobieren. Geht jemand trotzdem raus, dann sollte wiederum klar abgesprochen werden, warum er es tut und wann er wieder zurückkommt. Diese kleine Regel gibt allen Beteiligten, auch den anderen Gruppenteilnehmern ein Gefühl von Sicherheit.

Nochmal: die Borderline-Dynamik ist geprägt von einer starken Unreife im zwischenmenschlichen Verhalten. Diese Unreife ist aber keine absichtliche Handlung! Darum sollten die Therapeuten immer kommunizieren, dass dieses unreife Verhalten nicht als „Störung“ angesehen wird, sondern als das, was es ist: „eine selbstfürsorgliche Entscheidung“. Deshalb wird sie auch sofort positiv verstärkt. Das könnte zum Beispiel durch Sätze geschehen wie:

Nochmal: die Borderline-Dynamik ist geprägt von einer starken Unreife im zwischenmenschlichen Verhalten. Diese Unreife ist aber keine absichtliche Handlung! Darum sollten die Therapeuten immer kommunizieren, dass dieses unreife Verhalten nicht als „Störung“ angesehen wird, sondern als das, was es ist: „eine selbstfürsorgliche Entscheidung“. Deshalb wird sie auch sofort positiv verstärkt. Das könnte zum Beispiel durch Sätze geschehen wie:

„Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sich erst einmal kurz um sich selber kümmern. Danke, dass Sie klar gesagt haben, dass Sie gleich wiederkommen werden und wir uns darum keine Sorgen zu machen brauchen.“

Welche Therapie hilft bei Borderline?

Borderline ist die Königsdisziplin in den zu behandelnden Störungsbildern. Dieses Buch befasst sich nicht mit einer Therapie zu Hause, in der Praxis, sondern in einem klinischen Umfeld. Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) ist ein psychodynamisches Verfahren, dass die Beziehungs- und Identitätsstörung von Borderliner ganz in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Ihren Ursprung hat sie in der Objektbeziehungstheorie, die davon ausgeht, dass die Schwierigkeiten bei Persönlichkeitsstörungen auf nicht integrierte Persönlichkeitsanteile zurückzuführen sind. Darum müssen diese durch eine Therapie aktiviert und in das Handeln integriert werden.

Dieses Buch befasst sich ausführlich mit Diagnostik, Therapievereinbarungen, Behandlungsphasen, Therapiefokus und Arbeiten im interdisziplinären Team. Ein tolles Werk für jeden Facharzt.

Das DBT Skillstraining

Ein hervorragendes Handbuch für Betroffene und Angehörige um Skills direkt in der Praxis umzusetzen.

Themen wie hohe innere Anspannung, Dissoziation, Angst vor starken Emotionen, Beziehungsproblemen werden klar angesprochen und mit hilfreichen Skills Lösungen angeboten.

Es eignet sich sehr gut als Begleitbuch zu einer DBT Therapie. Hilft aber auch Therapeuten und Selbsthilfegruppen

Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Hier geht es zum Buchtitel

Hier geht es zum Buchtitel