Das familienpsychologische Gutachten – Teil 2 – Exploration (Gespräch) mit Kindern

1. Das Gespräch mit dem Kind / den Kindern

Die Gespräche mit den Kindern – auch sie werden Explorationsgespräch genannt, weil sie ein Ziel in den Fragen verfolgen – siehe Teil 1 – stützen sich wie die Elterngespräche auf halbstandardisierte Interviewleitfäden.

Abhängig vom Thema – in der Regel geht es entweder um das Kindeswohl, das Sorgerecht oder den Umgang – werden diese immer einzelfallbezogen / also fallspezifisch aufgebaut. Kein Interviewleitfaden / kein Untersuchungsplan ist wie der andere!

Diese werden in einer altersangemessenen / kindgerechte Sprache kurz genug gehalten, damit das Kind hierbei nicht überstrapaziert wird. Exakt wie bei den Eltern, muss dabei auch das Kind über das Prinzip der informierten Einwilligung altersgerecht aufgeklärt werden! „Du kannst mitmachen, aber du musst dies nicht…“

👉 Kann man mit den Eltern sachlich intensiver und auch zeitlich länger arbeiten, so muss ein Kindergespräch logischerweise ganz anders angegangen werden:

Das fängt bereits bei der Gesprächsatmosphäre an. Damit sich ein Kind öffnen kann, wird zuerst einmal über konfliktneutrale und / oder besser noch: positive Themen gesprochen – eben Small Talk mit Kids, oft auch durch kurze Spieleinheiten begleitet 😊

Es wird auch empfohlen, während des Gespräches immer wieder Pausen für das Kind einzulegen damit es sich körperlich / motorisch beschäftigen und damit wirksam Spannungen abbauen kann. Dabei soll die Exploration aber auch unterbrochen werden, da es sonst schnell zu einer Vermischung zwischen Spiel und Gutachterfragen kommen kann. Darum ist ein Befragungszimmer voller Spielzeug oft für eine kindgerechten Befragung eher hinderlich, weil sich das Kind dann nicht mehr richtig auf die eigentlichen Fragen konzentrieren kann. (siehe auch entwicklungsgerechte Befragung von Kindern in Strafverfahren – Niehaus, Volbert & Fegert, 2017)

Mein Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre z.B. „das Familienbrett“ / bzw. auch Systembrett genannt, das ursprünglich mal für die Familientherapie entwickelt wurde. Das ist ein Brett, auf dem Holzfiguren für jedes Familienmitglied von dem Kind so angeordnet werden können, wie sie seinem Gefühl nach in der Familie zueinander stehen.

Mein Vorschlag in diesem Zusammenhang wäre z.B. „das Familienbrett“ / bzw. auch Systembrett genannt, das ursprünglich mal für die Familientherapie entwickelt wurde. Das ist ein Brett, auf dem Holzfiguren für jedes Familienmitglied von dem Kind so angeordnet werden können, wie sie seinem Gefühl nach in der Familie zueinander stehen.

Wenn diese von dem Kind erst einmal positioniert sind, dann kann vom Gutachter weiter zu den einzelnen Figuren und ihrer Position nachgefragt werden.

Wichtig hierbei ist aber, dass die Aussagen des Kindes vom Gutachter zuerst einmal wertfrei aufgenommen werden und das später auch nur der Explorationsinhalt ausgewertet wird (mehr dazu später). Persönliche Bewertungen gehören nicht in ein Gutachten! Jegliche Interpretationen hieraus sind nämlich psychologisch (psychometrisch) nicht belastbar und dürfen später auch nicht für die Beantwortung gerichtlicher Fragen hergenommen werden (siehe hierfür meine Checkliste für Gutachten).

Neben dem Familienbrett helfen u.a. noch Leitfadenbasierte Explorationsgespräche für Kinder wie z.B.

- das Bindungsinterview für die späte Kindheit, BISK, Zimmermann & Scheuerer-Englisch, 2003 oder das

- Child Attachment Interview, CAI, z. B. Target, Fonagy & Shmueli-Goetz, 2003

… um dieses Komplexe Thema rund um die Bindung besser zu erfassen. Aber … und dieses Aber dürfen wir nicht übersehen: Diese Leitfäden wurden in erster Linie nicht für Gutachten, sondern für einen wissenschaftlichen Kontext entwickelt. Darum können sie auch nur begrenzt in Gutachten einsetzt werden und es muss immer erklärt werden, warum sie genutzt wurden.

👉 Wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen?

Ich habe mir hierfür mal einen fiktiven Fall ausgedacht, ich dem ein 11-jähriges Mädchen zu seiner leiblichen Mutter wieder zurückgeführt werden soll. Es lebt schon seit seiner Kindergartenzeit in einer Pflegefamilie.

Ich habe mir hierfür mal einen fiktiven Fall ausgedacht, ich dem ein 11-jähriges Mädchen zu seiner leiblichen Mutter wieder zurückgeführt werden soll. Es lebt schon seit seiner Kindergartenzeit in einer Pflegefamilie.

In den Jahren dazwischen hat die Kindesmutter bereits des Öfteren eine Rückführung beantragt, die aber immer abgelehnt wurde, weil man eine erhebliche Entwicklungsgefährdung bei dem Kindes sah.

➡ Zuerst erstellt der Gutachter mal eine Zusammenfassung seines Gespräches / der Exploration mit dem Kind. Schauen wir mal rein, wie so etwas aussehen könnte: (spüre bitte in die wertfreie Notierung dieses Gespräches – alles als wenn dies eine KI aufschreiben würde)

Fallbeispiel Maria, 11 Jahre, lebt in einer Pflegefamilie. Es stellt sich die Frage nach einer Gefährdung des Kindeswohls durch die Rückführung in den Haushalt der leiblichen Mutter

- Zu seiner jetzigen familiären Situation berichtete Maria, dass sie bereits seit sechs oder sieben Jahren bei ihren Pflegeeltern lebe. Zu ihrer „richtigen Familie“ würden ihre Mutter, ihr Bruder, ihre Schwestern sowie ein Onkel und auch eine Tante gehören. …

- Wie sieht die Beziehung zu ihrer leiblichen Mutter aus:

Hier berichtet Maria, „sie sei „ganz nett und auch recht lieb“. Sie könne sehr gut spannende Geschichten erzählen und bei den Treffen würden dann auch oft gemeinsam Spiele spielen. Was kann ihre Mutter nicht so gut? Wenn sie sich aufregt, dann kann sie sich nicht so schnell wieder beruhigen. Wenn sie sich treffen, dann unternehmen sie regelmäßig unterschiedlich Dinge:

- Sie holt sie dann vom Bus ab,

- danach fahren sie manchmal einkaufen oder sie direkt nach Hause.

- Manchmal gehen Sie beide ein „Eis essen“ oder zu Mc. Donalds.

Nach weiteren Fragen schaute Maria länger auf den Boden, ging dann zum Fenster und ließ die Fragen unbeantwortet im Raume stehen.

- Fragen zu den Stressressourcen: Maria wurde auf ihren Umgang mit negativen Gefühlen angesprochen.

Sie erzählte davon, dass – wenn sie frustriert oder traurig sei – sie sich normalerweise ablenke und nicht mehr darüber nachdenkt. Sie spreche mit niemandem darüber. Außerdem habe sie im Moment auch keine Freundin, mit der sie über so ein Thema überhaupt gerne reden wolle. „Das würden die anderen eh nicht verstehen“. Außerdem ist sie ist sich gar nicht so sicher, ob sie mit jemandem der es versteht, danach überhaupt noch umgehen könne. Deshalb spricht sie auch mit niemanden über sich.

Auf die Nachfrage, ob sie dabei an eine bestimmte Situation denke, blickte Maria zu Boden und sagte in leisem Ton, „eigentlich alles, was bisher so passiert sei. Das steht doch alles in den Ordnern und sie (ich als Gutachter) müssen dies ja wissen. Sie (Maria) jedenfalls habe das alles noch nie jemandem erzählt, der davon noch nichts wusste. …

– Dann wurde Maria gefragt, was ihr Wille sei bezüglich der Frage, wo sie wohnen möchte. Sie sagte, dass diese Frage „nicht so leicht zu beantworten“ sei. Sie wolle vielleicht ein „kleines bisschen lieber“ bei ihrer Mutter leben. Aber wegen der Schule und auch wegen ihrer Pflegefamilie wäre es vielleicht dort, bei denen doch etwas besser.

Maria erzählte weiter, dass es sie traurig machen würde, wenn ihre jetzigen Spielkameradinnen nicht mehr in ihrer Nähe wären, sollte sie doch zu ihrer Mutter ziehen. Denn die hätte sie dort praktisch keine. Maria erzählte weiter, dass ihre Mutter wolle, dass sie bei ihr bliebe und ihre Pflegeeltern wollten genau das andere, nämlich, dass sie bei ihnen bleibe. Deshalb weiß sie jetzt selber nicht so genau, was sie denn eigentlich wolle. Eigentlich könnte sie es sich vorstellen, zu ihrer seiner Mutter zu ziehen aber andererseits möchte sie auch, dass es für ihre Mutter in Ordnung sei, wenn sie bei ihren Pflegeeltern bleibe würde. Bei ihrer Mutter sei oft besser, weil sie dort mehr erlaubt bekommt. …

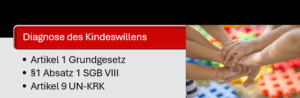

2. Diagnose des Kindeswillens

Den Kindeswillen korrekt zu diagnostizieren gehört mit zu den besonders schwierigen Kriterien bei einer Beurteilung des Kindeswohls. Das Wort Diagnose (griech. Diagnosis = Erkenntnis, Urteil) bezieht sich auf ein Feststellen und anschließendes Benennen einer Tatsache. Im Medizinischen einer Krankheit. Diagnose schließt also mit einem „so isses“ ab. Da sich ein Kind aber im stetigen Entwickeln befindet, kann das jetzt, morgen veraltet sein. Die Diagnose des Kindeswillens ist darum immer nur ein Näherungswert und könnte mit einem „so könnte es sein“ definiert werden.

Den Kindeswillen korrekt zu diagnostizieren gehört mit zu den besonders schwierigen Kriterien bei einer Beurteilung des Kindeswohls. Das Wort Diagnose (griech. Diagnosis = Erkenntnis, Urteil) bezieht sich auf ein Feststellen und anschließendes Benennen einer Tatsache. Im Medizinischen einer Krankheit. Diagnose schließt also mit einem „so isses“ ab. Da sich ein Kind aber im stetigen Entwickeln befindet, kann das jetzt, morgen veraltet sein. Die Diagnose des Kindeswillens ist darum immer nur ein Näherungswert und könnte mit einem „so könnte es sein“ definiert werden.

👉 Was gehört eigentlich alles zum Kindeswohl? Was sagen die Gesetzestexte hierzu?

Fangen wir mal wieder mit dem wichtigsten Gesetz in unserem Land an: dem Grundgesetz:

- Da gibt es z.B. im Artikel 1 das Recht auf die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (Art. 1 GG)

- Im achten Sozialgesetzbuch – Thema Kinder und Jugendhilfe – (insgesamt gibt es davon 13 Bände welche das Sozialrecht in einem einheitlichen Gesetzeswerk zusammenfassen) steht gleich im ersten Paragraphen Absatz 1 das Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB VIII).

Das alles kann man logischerweise nur durch Selbstbestimmung und eigene Mitwirkung erreichen. Das ist die Basis des Kindeswohls in unserem deutschen Recht.

Gehen wir nun etwas weiter, und zwar zu der UN-Kinderrechtskonvention die es seit 1998 gibt und der Deutschland 1992 beigetreten ist. Sie gehört zu den weltweit meistunterzeichneten Menschenrechtsverträgen und ihr liegen vier Prinzipien zugrunde:

- Das Diskriminierungsverbot

- Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung

- Das Kindeswohlprinzip und

- Das Recht auf Beteiligung, das wir in den Artikeln 9 und 12 vorfinden.

Damit so etwas dann auch vernünftig umgesetzt wird, müssen die Gerichte den Kindeswillen bei Sorge-, bei Umgangsrechtsentscheidungen aber auch bei Lebensortfragen zwingend beachten (vgl. Art. 9 UN-KRK – Trennung von den Eltern; persönlicher Umgang).

In der Theorie liest sich all das recht leicht … in der Realität stößt man bei der Erfassung und Umsetzung dieses doch recht komplizierten Konstrukts aber oft auf fast unlösbare Probleme. Warum? Weil es einfach keine empirisch-psychologischen Studien über die Entstehung, die Äußerungen oder vernünftige Wege des kindlichen Willensprozess zu erfassen gibt. Frag doch mal ein dreijähriges Kind, ob es lieber eine Möhre oder ein Eis möchte, ob es lieber ins Bett oder noch aufbleiben möchte… Ob es lieber in Deutschland beim Papa oder auf Mallorca bei der Mama wohnen möchte … Spürst du diese Problematik?

Schauen wir mal, was die Familienrechts-Psychologie hierzu sagt. Besonders tun sich hier die Studien von Dettenborn und Walter hervor. Im rechtspsychologischen Verständnis können wir den Kindeswillen

Schauen wir mal, was die Familienrechts-Psychologie hierzu sagt. Besonders tun sich hier die Studien von Dettenborn und Walter hervor. Im rechtspsychologischen Verständnis können wir den Kindeswillen

👉 als eine „altersgemäß stabile und autonome Ausrichtung des Kindes auf erstrebte, persönlich bedeutsame Zielzustände“ beschreiben (Dettenborn & Walter, 2016).

So eine Erklärung ist zwar schön und gut, aber sie enthält immer noch keine Aussagen über den Bewusstseinsgrad, die emotionalen oder kognitiven Anteile und nicht zuletzt die Motive des Kindes. Dies alles muss zusätzlich beurteilt werden!

Bei dem Kindeswillen geht es nicht um einen „vernünftigen Erwachsenen-Willen“, sondern um die von dem Kind selbst geäußerten eigenen Interessen (Dettenborn & Walter, 2016). Und egal wie unsinnig sich das für einen Erwachsenen anhören mag – ja, die Diagnostik des Kindeswillens muss unter Beachtung der rechtlichen Altersstandards (z. B. § 1671 Abs. 2 BGB) und individueller Defizite erfolgen – aber trotzdem sind sie klarer Bestandteil in einem Familienpsychologischen Gutachten. Solch eine Diagnostik erfolgt i. d. R. in einer direkten Exploration / Befragung des Kindes oder indirekt – wenn es belastbare Gründe für einen anderen Weg hierfür gibt / z.B. Alter, Krankheit, Behinderung – anhand der Befragung anderer Personen.

3. Ab wann kann ein Kindeswille berücksichtigt werden?

Diese Frage ist elementar wichtig, da sie ein Gutachten auch komplett in Frage stellen kann. Nach dem Gutachter und Rechtspsychologen Harry Dettenborn (Professor für Psychologie an der Berliner Humboldt-Universität) (siehe sein Werk Dettenborn und Walter (2016)) ist es ab einem Alter von drei bis vier Jahren möglich, Kompetenzerweiterungen bei einem Kind zu bestimmen, die eine Willensbildung/-äußerung ermöglichen.

Auf welche Prüfkriterien wird dann geachtet? Dettenborn und Walter (2016) nennen folgende vier Mindestanforderungen:

- Zielorientierung (d. h. eine handlungsleitende Ausrichtung auf angestrebte Zustände),

- Intensität (damit ist Nachdruck und Entschiedenheit gemeint),

- Stabilität (das bedeutet, dass über eine vernünftige Dauer, gegenüber anderen Personen und auch unter veränderten Umständen ein Ziel verfolgt wird) und nicht zuletzt

- Autonomie (Das, was das Kind möchte, ist sein eigener Wunsch / sein selbstgewählter Wille)

Je klarer diese Merkmale sichtbar sind, desto mehr muss ein Kindeswille in einem Gutachten Beachtung finden.

Aber Vorsicht: Nicht jeder Kindeswille ist auch umsetzbar oder gut fürs Kind … Ein Kind kann – aufgrund seiner noch geringen Erfahrung – die Folgen seiner Wünsche nicht immer komplett überblicken. Damit haben wir Erwachsene ja auch oft schon Schwierigkeiten. Ein Gutachter muss dies beim Thema Kindeswillen immer im Auge behalten. (Dettenborn & Walter, 2016). Die Grenze des Kindeswillens ist die Sicherung des Kindeswohls. Es müssen also immer zwei Dinge geprüft werden:

- (a) was könnte passieren, wenn man dem Kindeswillen folgt und

- (b) was könnte geschehen, wenn der Kindeswille nicht beachtet wird? Ich denke hier z. B. an Resignation oder Hilflosigkeit beim Kind.

Kann man den Kindeswillen bei Kleinkindern wirklich bestimmen?

Ja, das kann man. In einem explorativen empirischen Ansatz (oder auch Groundet-Theory-Ansatz genannt) fanden Professor Dr. Jelena Zumbach (Forensische Psychologie), Professor Michael Saini (Psychologische Hochschule Berlin) und Professor Dr. Ute Koglin (klinische Psychologie Uni Bremen) in einer Studie mit 113 fünfjährigen Kindern (Quelle: https://doi.org/10.1111/fcre.12517) klare Hinweise darauf, dass auch Kinder in diesem Alter Strategien der Willensäußerung haben.

Was heißt das nun genau? Das bedeutet, das bereits Fünfjährige eine erstaunlich breite Anzahl an Strategien benennen, den eigenen Willen durch Sprache oder Handlungen kundzutun. Dazu zähle ich das Verhandeln, Betteln, den Ausdruck von Emotionen aber auch das Unterdrücken von bestimmten Handlungen), was man als Anpassungsstrategien bezeichnen kann. Kinder mit einem höheren sozial-emotionalen Entwicklungsstand können dabei mehr Strategien benennen als Kinder mit einem Level. Kein Unterschied war zu sehen, wenn man lediglich den kognitiven Entwicklungsstand zugrunde legte. Kindeswille hat also weniger mit der kognitiven, aber deutlich mir mit der sozial-emotionalen Intelligenz zu tun 😊

Wir stehen hier – trotz aller Forschung – aber immer noch am ganz am Anfang der Studien. So einfach lässt sich ein „Kindeswille“ nun doch nicht in der Praxis einordnen. Besonders bei noch sehr jungen Kindern, muss in der Befragung noch beachtet werden, wie der Prozesscharakter der Willensäußerung diagnostisch erfasst werden kann. Der Prozesscharakter schaut zum Beispiel auch darauf, wie wandelbar der Wille eines Kindes ist. Das kann dann zwar möglicherweise dem Stabilitäts-Kriterium widersprechen, zeigt aber andererseits auch eine notwendige / adaptive Anpassungsleistung an eine sich verändernde Situation (z. B. sich die Konflikte der Eltern verstärken oder abschwächen), was für sich betrachtet ja gesund ist.

4. Verhaltensbeobachtung

Ein exploratives Gespräch ist eine Kommunikation, die durch Fragen zu einem bestimmten Ergebnis führen soll. Dies reicht aber bei weitem nicht für ein Familienpsychologisches Gutachten aus.

Ein exploratives Gespräch ist eine Kommunikation, die durch Fragen zu einem bestimmten Ergebnis führen soll. Dies reicht aber bei weitem nicht für ein Familienpsychologisches Gutachten aus.

Genauso wichtig und auch komplex ist die Verhaltensbeobachtung und -beurteilung des Kindes. Sie hat in einer familienrechtlichen Begutachtung einen sehr hohen Stellenwert – besonders wenn noch recht junge oder sehr belastete Kinder [noch] keine Angaben in einem Explorationsgespräch machen können oder auch nicht wollen).

4.1. Wie kann ein Verhalten eines Kindes begutachtet werden?

Diese Frage ist berechtigt, denn Verhalten ist so einzigartig, wie jede einzelne Schneeflocke oder Fingerabdruck. Kein Verhalten ist wie das andere. Aber man kann es wirklich und das möchte ich nun ein wenig näher erklären: Für die Verhaltensdiagnostik gibt es bereits seit Jahren ein Standartwerk: Die „Psychologische Diagnostik“ von Professor Lothar Schmidt-Atzert für Psychologische Diagnostik und Manfred Amelang (bis 1998 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie). Die beiden Autoren beschreiben, dass ein „Verhalten“ vor allem im Kopf des Beobachters existiert. Auf keinem Fall ist es ein reales Abbild der physikalischen Welt.

Wenn es aber nur im Kopf eines Betrachters existiert, was ist es denn dann genau? Kann man dies irgendwie greifbar machen? Ja, weil das Beobachten eines Verhaltens immer mit einer gewissen Selektion / einer Auswahl verbunden ist.

Wir sehen etwas indem wie es dabei

- zuerst einmal von anderen Dingen abgrenzen

- Danach benennen wir es nach unserer vermuteten Bedeutung (z. B. Lachen, Weinen, Antworten und Schimpfen).

Dies wird Segmentierung genannt. Segmentierung ist eine Unterteilung in gemeinsame Merkmale. Dann folgen noch Aussagen über die Intensität, die Dauer oder die Häufigkeit. Das ist die Quantifizierung. Verhaltensbeobachtung ist also praktisch immer eine Kombination aus Segmentierung und Quantifizierung.

Und nicht nur seit Pablo Picasso und seiner kubistischen Malerei wissen wir, das die freie Verhaltensbeschreibungen von zwei Beobachter nie identisch ausfallen wird. Beide legen immer unterschiedliche Selektionen und Quantifizierungen zugrunde und kommen dadurch zu unterschiedlichen Beschreibungen. Trotzdem kann man durch eine systematische Selektion, Segmentierung und Quantifizierung die Verhaltensbeobachtung weitgehend standardisieren (Schmidt-Atzert & Amelang, 2018).

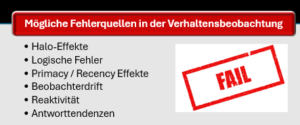

4.2. Mögliche Fehlerquellen in der Verhaltensbeobachtung

In Gesprächen mit besorgten Eltern, die einem familienpsychologischen Gutachten entgegensehen, merke ich immer wieder die Befürchtung, dass sich beim Gutachter Willkür und Fehler in der Beobachtung ihrer Kinder einschleichen könnte. Diese Sorge ist – wenn man die Fallzahlen falscher Gutachten betrachtet (NDR Panorama 13.08.2014 „jedes 2. Gutachten mangelhaft“) – auch berechtigt und man sollte sie deshalb auch nicht einfach so vom Tisch wischen… Folgende sechs Fehlerquellen fallen mir spontan ein, wenn es um eine Verhaltens- und Interaktionsbeobachtung geht

In Gesprächen mit besorgten Eltern, die einem familienpsychologischen Gutachten entgegensehen, merke ich immer wieder die Befürchtung, dass sich beim Gutachter Willkür und Fehler in der Beobachtung ihrer Kinder einschleichen könnte. Diese Sorge ist – wenn man die Fallzahlen falscher Gutachten betrachtet (NDR Panorama 13.08.2014 „jedes 2. Gutachten mangelhaft“) – auch berechtigt und man sollte sie deshalb auch nicht einfach so vom Tisch wischen… Folgende sechs Fehlerquellen fallen mir spontan ein, wenn es um eine Verhaltens- und Interaktionsbeobachtung geht

- Halo-Effekte

- Das passiert, wenn ein besonders herausragendes Merkmal alle anderen Merkmale einer Person überstrahlt

- logische Fehler

- Wenn Merkmale fälschlicherweise als logisch zusammengehörig angenommen werden.

- Primacy- und Recency-Effekte

- Wenn der erste und der letzte Eindruck die anderen Beobachtungen überlagert.

- Beobachterdrift

- Während Kinder sich im Alter zwischen 4 und 16 Jahren im Schnitt nur zwischen 10 bis 30 Minuten konzentrieren können, liegt die Fähigkeit des durchschnittlichen Erwachsenen bei ca. 90 Minuten. Aber auch hier ist die Konzentration nicht immer auf gleich hohem Niveau. Die Aufmerksamkeit kann variieren und damit verändert sich auch die Genauigkeit der Beobachtung

- Reaktivität

- Es ist eine Binsenweisheit, dass sich unser Verhalten ändert, wenn wir uns beobachtet fühlen. (Beobachter_innen verändern durch ihre Anwesenheit oder auch durch unangemessenes Auftreten das Verhalten der zu beobachtenden Person);

- Antworttendenzen (Milde- und Strengefehler, zentrale Tendenz und Tendenz zu Extremurteilen).

Um diesen Fehlerquellen zu begegnen, ist zum einen der Einsatz von Strukturierungshilfen zur Auswertung (Kodierschemata) und zum anderen die Schulung in der vernünftigen, professionellen Anwendung der Kodierschemata zentral wichtig (Schmidt-Atzert & Amelang, 2018).

Bitte beachte hierbei immer, dass die zur Verhaltensbeobachtung eingesetzten Situationen im Begutachtungskontext frei oder (!) strukturiert gestaltet werden können. Sie erfolgen meist in Situationen, die von dem Gutachter bestimmt werden (z. B. in seinen Praxisräumen), können aber auch in der natürlichen Umgebung während eines Hausbesuchs erfolgen. In der Regel werden diese Fremdbeobachtungen vom Gutachter durchgeführt, die durch Beobachtungen z. B. der Elternteile, ergänzt werden können.

Diese Begutachtungen werden immer offen – mit dem Wissen aller – durchgeführt, um das Transparenzkriterium zu erfüllen. Auch Videoaufnahmen sind – nach vorliegendem Einverständnis der Beteiligten – möglich und helfen in der Auswertung des Materials sowohl auf Mikro- als auch auf der Makroebene.

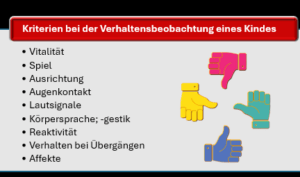

4.3. Kriterien bei der Verhaltensbeobachtung eines Kindes

Durch das aufmerksame Beobachten des Kindesverhaltens, kann ein Gutachter, viele weitere wichtige Informationen rund um eine eventuelle Kindeswohlgefährdung, oder Fragen für das Sorgerecht bzw. das Umgangsrecht erhalten. Denn gerade sehr junge Kinder, mit noch geringem Wortschatz – können naturgemäß über ihre psychische Befindlichkeit, ihren Entwicklungsstand, Konvergenzen und Differenzen (Übereinstimmungen und Unterschiede) gegenüber anderer Personen nicht so viele Informationen geben. Und gerade hier liegt dann auch oft die Angst vieler Eltern begründet. Sie fragen sich: „Was, wenn der Gutachter zu viel hineininterpretiert?“ Das ist doch Kaffeesatzlesen…“ Diese Sorge kann ich nachvollziehen und möchte an dieser Stelle ein wenig beruhigen…

Durch das aufmerksame Beobachten des Kindesverhaltens, kann ein Gutachter, viele weitere wichtige Informationen rund um eine eventuelle Kindeswohlgefährdung, oder Fragen für das Sorgerecht bzw. das Umgangsrecht erhalten. Denn gerade sehr junge Kinder, mit noch geringem Wortschatz – können naturgemäß über ihre psychische Befindlichkeit, ihren Entwicklungsstand, Konvergenzen und Differenzen (Übereinstimmungen und Unterschiede) gegenüber anderer Personen nicht so viele Informationen geben. Und gerade hier liegt dann auch oft die Angst vieler Eltern begründet. Sie fragen sich: „Was, wenn der Gutachter zu viel hineininterpretiert?“ Das ist doch Kaffeesatzlesen…“ Diese Sorge kann ich nachvollziehen und möchte an dieser Stelle ein wenig beruhigen…

Eine gute Verhaltensbeschreibung in einem Gutachten, muss zwingend immer strukturiert und nach bestimmten Kriterien / Merkmalen erfolgen. Dr. Andre Jacob (Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind. 2022) schlägt folgende 9 sichtbaren Merkmale / Indikatoren vor:

- Vitalität / Lebenskraft uns -freude. Lateinisch vitalis: „zum Leben gehörig, Lebenskraft habend (Aktivierung und Wachheit);

- Spiel (Initiative, Aufrechterhaltung, Beendigung, Spielarten);

- Ausrichtung von Interesse und Aufmerksamkeit (z.B. Dauer)

- Augenkontakt (vermeidend, stabil, beendend);

- Lautsignale (verbal, Modulation);

- Körpersprache; -gestik (Mimik, Gestik, Haltung, zwischenmenschliche Gesten);

- Reaktivität (Die Verhaltensänderung, wenn das Kind weiß, dass es beobachtet wird / Folgeverhalten);

- Verhalten bei situationsabhängigen Übergängen;

- Affekte / Gefühlsregungen (Ausdruck, Spiegelung, Abstimmung und Regulation).

5. Beispiel für eine Verhaltensbeobachtung

Lass uns mal ein Fallbeispiel zur Verhaltensbeobachtung konstruieren. Nehmen wir hierfür mal einen dreijährigen Jungen in einem Explorationsgespräch:

Lass uns mal ein Fallbeispiel zur Verhaltensbeobachtung konstruieren. Nehmen wir hierfür mal einen dreijährigen Jungen in einem Explorationsgespräch:

- Das beobachtete Verhalten wird zunächst ohne Wertung und ohne eine Interpretation beschrieben. So wie wir es aus alten Fußballübertragungen wie bei Rudi Michael 😊 sachlich und nüchtern…

- Dieses Verhalten wird dann – angelehnt an Andre Jacob 2022 – den jeweiligen Indikatoren zugeordnet

- Erst im dritten Stepp wird dann eine übergreifende Verhaltensbeurteilung durchgeführt, die sich später

- an dem schriftlichen Gutachten und den Indikatoren orientiert. Keine Verhaltensbeschreibung ohne die Indikatoren!

- Später, bei der Bewertung der Ergebnisse, erfolgt dann die Verschriftlichung der Beurteilung des Verhaltens im Gutachten.

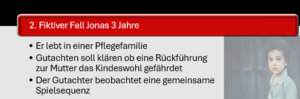

Lass uns mal wieder wie vorhin ein fiktives Beispiel konstruieren:

Wir haben einen dreijährigen Jungen / wir nennen ihn in diesem Beispiel mal Jonas. Jonas lebt aktuell in einer Pflegefamilie, und in dem Gutachten geht in darum, die gerichtliche Frage zu klären, ob eine Kindeswohlgefährdung besteht, wenn er zurück in den Haushalt seiner leiblichen Mutter käme. Der Rahmen der Situation mit dem Gutachter ist folgender: Es ist eine Spielsituation mit Jonas während eines Hausbesuchs bei den Pflegeeltern in seinem Kinderzimmer.

Verhaltensbeschreibung:

Auf die Frage, ob Jonas dem Gutachter sein Zimmer zeigen möchte, reagiert er direkt, indem ein – in Begleitung der Pflegemutter – in den Flur lief, der zu seinem Zimmer führt. Dabei nahm er ihre Hand. Dort, im Kinderzimmer angekommen, lief Jonas spontan auf sein Bett zu und holte sein Kuscheltier, um es dem Gutachter zu zeigen. Die Pflegemutter zog sich dann nach einer kurzen gemeinsamen Spiel-Sequenz zurück, wodurch eine einzelne Spielsituation zwischen dem Gutachter und Jonas entstand. Auf die mündliche Verabschiedung der Pflegemutter, die dann das Kinderzimmer verließ, reagierte Jonas weder mit Worten noch mimisch oder gestisch und zeigte dem Gutachter weiterhin seine Bücher und Spielsachen.

Danach kam es zu einer Spielsituation, an der sich Jonas nach mehrfachem Anbieten von Spielsequenzen aktiv beteiligte. Jonas machte dann mehrere Vorschläge, was man miteinander spielen könne. Er zeigte dem Gutachter zuerst ein Buch und forderte ihn zum „… Vorlesen!“ auf. Dann drehte er sich seinem Spieleladen zu und „verkaufte“ dem Gutachter etwas aus dem „Sortiment“. Immer wieder stand er spontan auf und lief durch sein Zimmer, um weitere Spielsachen zu holen. In seiner Aufmerksamkeit an den Spielinhalten blieb er stets nur über kurze Zeitsequenzen aktiv.

Im jeweiligen Spiel zeigte sich Jonas kooperativ, konnte Aufforderungen durch den Gutachter gut umsetzen (z. B. zeigte er nach Aufforderung auf bestimmte Tiere oder „malte“ dann ein Bild). Er akzeptierte problemlos Grenzsetzungen durch den Gutachter (z.B. indem er ihn aufforderte, nicht in seiner Tasche zu stöbern, sondern dass sie weiter gemeinsam in dem Buch „lesen“). Jonas beteiligte sich auch sprachlich aktiv am Spiel. Er kommentierte Spielhandlungen beschreibend und stellte dem Gutachter auch Verständnisfragen zum Spielinhalt (z. B. „… wie geht das jetzt?“).

In seinen sprachlichen Äußerungen verblieb er vorwiegend spielbezogen. Gelegentlich „erzählte“ er jedoch aus eigenem Antrieb heraus von seinen Pflegeeltern und den gemeinsamen Aktivitäten (z. B. von einem Spielplatzbesuch dieser Tage).

Jonas suchte mehrfach Augenkontakt zum Gutachter im Spiel. Während des Übergebens von Gegenständen nahm Jonas Körperkontakt zum Gutachter auf (z.B. indem er dabei in seine Hände „klatschen“ wollte).

Als schließlich die Pflegemutter das Kinderzimmer wieder betrat, schaute Jonas zu ihr auf und begrüßte sie sprachlich und auch durch Körperkontakt (Umarmung). …

Zuordnung zu den kindbezogenen Verhaltensindikatoren nach Andre Jacob (2022):

Erinnerst du dich noch an die 9 Kriterien von André Jacob (Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind) um ein Verhalten zu beschreiben? Lass uns diese nochmals hervorholen und dies auf das Beschriebene anwenden…

- Vitalität Die aktive Beteiligung durch wiederholtes plötzliches Aufstehen und Durch-das-Zimmer-Laufen

- Initiative/Spiel In das obere Stockwerk laufen, ein Buch aus dem Regal nehmen und dem Gutachter zeigen. Wiederholtes Beginnen von Spieleinheiten durch unterschiedliche Spielvorschläge

- Ausrichtung von Interesse / Aufmerksamkeit wiederholtes spontanes Aufstehen und Durch-das-Zimmer-Laufen. Durch die Umsetzung von Spielvorschlägen des Gutachters und gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung auf Spielinhalte

- Augenkontakt Wiederholter Augenkontakt zum Gutachter. Aufblicken zur Pflegemutter bei ihrer Rückkehr ins Kinderzimmer

- Lautsignale aktive Beteiligung durch Worte am Spiel Verständnisfragen Aktivitätsberichte in Bezug auf seine Pflegeeltern

- Körpersprache: Gestik/soziale Gesten Die Hand der Pflegemutter nehmen. Aufnahme von Körperkontakt zum Gutachter durch Klatschen und Umarmung der Pflegemutter bei ihrer Rückkehr

- Reaktivität / Folgeverhalten Umsetzung von Spielvorschlägen des Gutachters und Akzeptanz von Grenzsetzungen

- Verhalten bei situationsabhängigen Übergängen: keine Reaktion auf Verabschiedung der Pflegemutter, Reaktion auf Rückkehr der Pflegemutter durch mündliches Begrüßen und Aufnahme von Körperkontakt

- Affekt Ergreifen der Hand und Umarmung der Pflegemutter

Vorläufige) Verhaltensbeurteilung:Jonas zeigte in allen Beurteilungskategorien Verhaltensweisen, die seinem Lebensalter entsprechen.

Klar und deutlich zeigte sich seine Fähigkeit zum Beginnen und Aufrechterhalten zwischenmenschlicher Interaktionen mit einer ihm bisher unbekannten Person, wobei er verschiedene Verhaltensweisen flexibel einsetzen konnte (Ergreifen von Initiative, Aufnahme von Augenkontakt, Körpergestik, Folgeverhalten, Lautsignale).

Leicht sichtbar erschien eine gewisse Überaktivität und eine eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne im Spiel [Kleiner Einschub: Sollte der Gutachter solche Informationen benennen, dann müsste er zur weiteren Erklärung dieser beschriebenen Verhaltensweisen im weiteren Begutachtungsverlauf Verhaltensproben zu unterschiedlichen Bedingungen und mit unterschiedlichen Interaktionspartnern berücksichtigen].

Jonas zeigte eine Affektmodulation die seinem Lebensalter entspricht und unterschied hier in angebrachter Weise in seinem Verhalten zwischen ihm bekannten und ihm noch unbekannten Interaktionspartnern (Pflegemutter vs. Gutachter).

Nächstes Video: Die Interaktion zwischen Eltern und Kind Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!

Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.

Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?

Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.

Die Familienrechts-Psychologie

Nicht von ungefähr wird dieses Lehrbuch als das Standartlehrbuch zur Familienrechtspsychologie bezeichnet. Psychologische Kompetenz ist überall von Vorteil, besonders aber, wenn Familienkonflikte vor Gerichten ausgefochten werden. In diesem Buch werden sowohl rechtliche Grundlagen, besonders aber ihre psychologische Tragweite sichtbar gemacht. Es zeigt, wie die Themen rund um das Kindeswohl, das Sorgerecht, das Umgangsrecht in die Praxis eines Gutachters, des Jugendamtes, einer Verfahrenspflege und nicht zuletzt in der Beratung eingebracht werden können

Trennung? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Was tun, wenn der erste Schmerz der Trennung überwunden ist und das Familienpsychologische Gutachten am Horizont aufkommt?

Was tun, wenn der erste Schmerz der Trennung überwunden ist und das Familienpsychologische Gutachten am Horizont aufkommt?

Wie kann man sich Vorbereiten? Was kann ich tun, um die letzten Reste meines Familienkonstrukts noch stabil zu halten? Was kann ich jetzt noch aktuell für meine Kinder tun?

Es gibt so viele Bereiche, die wir in einer Psychotherapie ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

Hier geht es zum Buchtitel

Hier geht es zum Buchtitel