Die Dialektisch Behaviorale Therapie – DBT

👉 Borderline respektvoll begegnen.

„Borderline bedeutet für die Betroffenen rund um die Uhr nur Stress, denn die Störung verläuft nicht in „Rauf-Runter-Phasen“, welche von beschwerdefreien Zeiten abzugrenzen wären“.

Borderliner und Umgebungs-Betroffene sind 24/7 in diesem Zustand gefangen.

Darum sollte auch besonders unter humanistischen Gesichtspunkten der Blick auf die Therapie gerichtet sein.

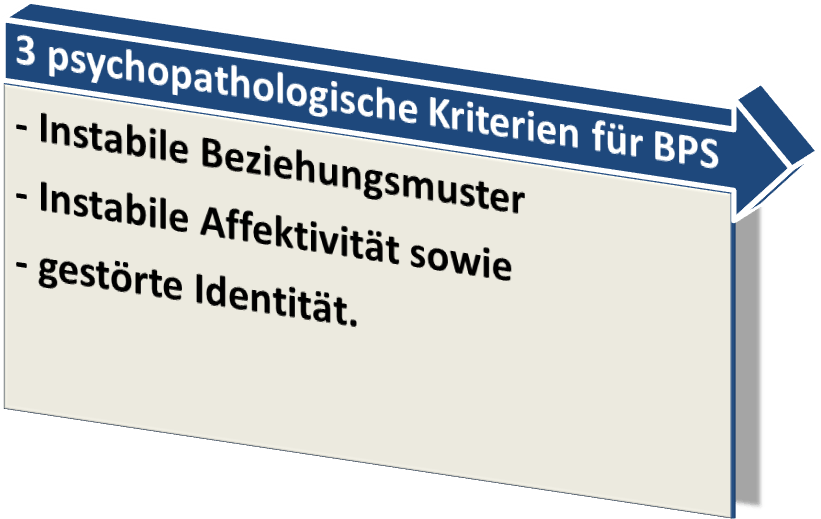

Borderline und die psychopathologischen Kriterien

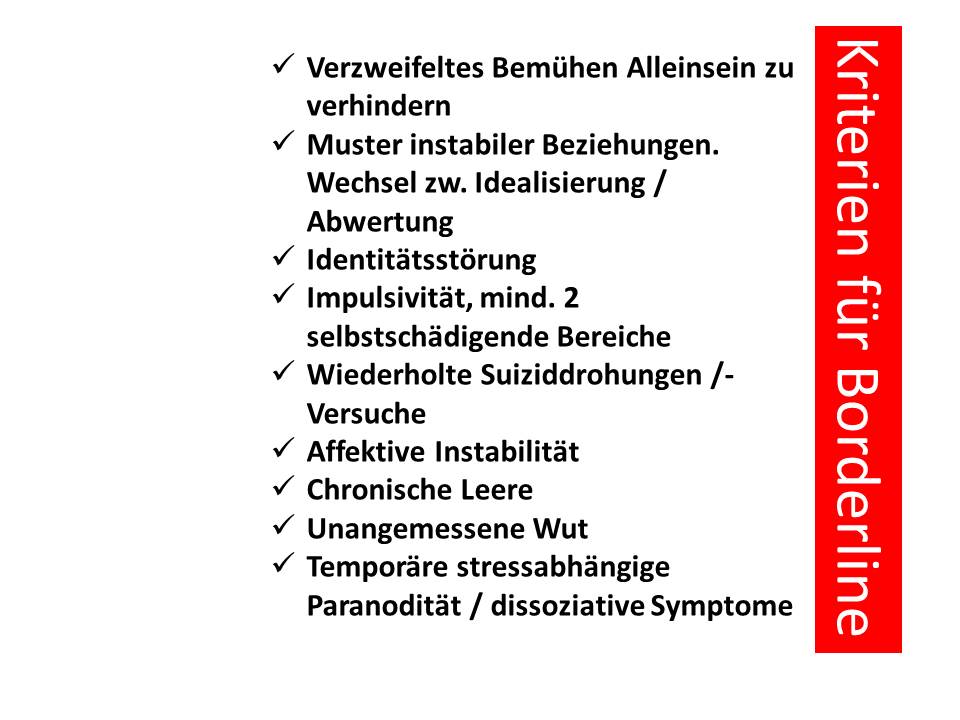

Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) imponieren durch eine vielfältige und zum Teil sogar wechselnde Symptomatik.

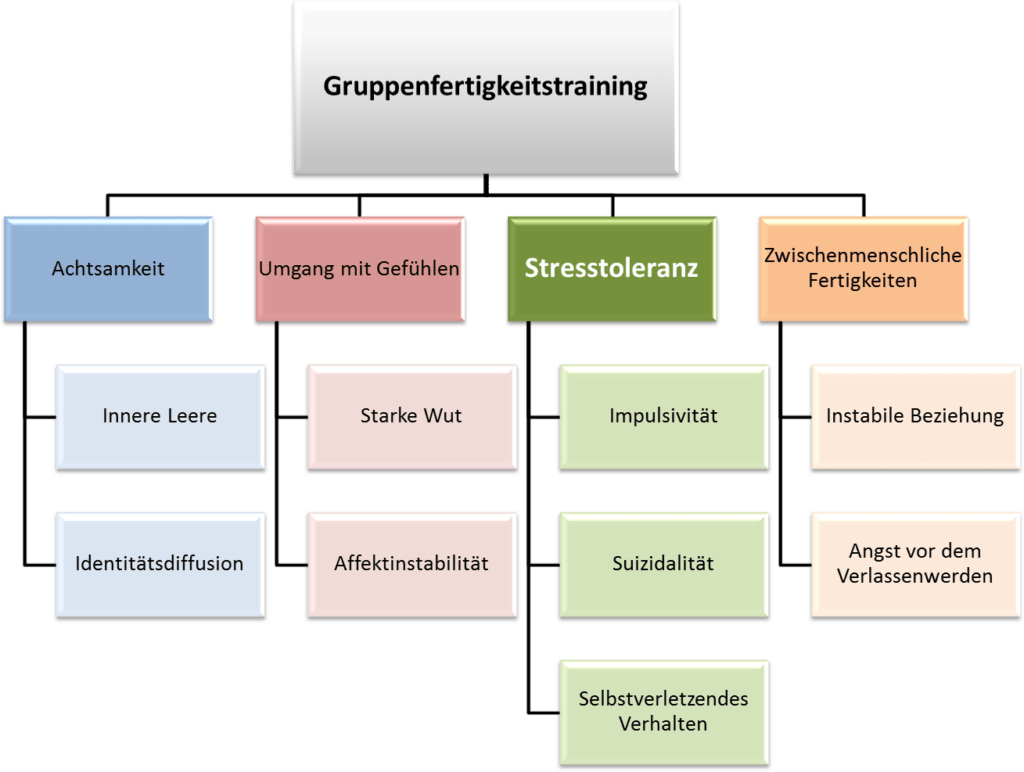

3 psychopathologische Kriterien werden als Kernsymptome bezeichnet:

- Instabile Beziehungsmuster

- Instabile Affektivität sowie

- gestörte Identität.

Zur Zeit gibt es eine ganze Reihe konkurrierender Modelle zur Erklärung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, welche dieses Störungsbild folgendermaßen konzeptualisieren:

- Als strukturelle Störung im Bereich der Persönlichkeitsorganisation,

- schwere Neurose,

- als chronisch komplexe Posttraumatische Belastungsstörung,

- als biosozial bedingte Emotionsregulationsstörung,

biosozial [von griech. bios = Leben, latein. socius = gemeinschaftlich], E biosocial, Bezeichnung für tierische Verhaltensweisen, die Vorstufen des menschlichen Sozialverhaltens aufweisen. - als atypische affektive Störung (Affekte sind Gefühlsregungen welche von außen stimuliert werden) oder Angststörung

- als Störung im Bereich der Reflexiven Kompetenz (Mentalisierung – am Verhalten ablesen was im Kopf des anderen vorgeht)) konzeptualisieren

- In neuerer Zeit gab es zudem Hinweise auf neurobiologische Funktionsdefizite im limbischen System dieser Patienten, die die gestörte emotionale Reagibilität miterklären könnten. Das limbische System steht für die Verarbeitung von Gefühlen und für das Triebverhalten / unsere Impulse.

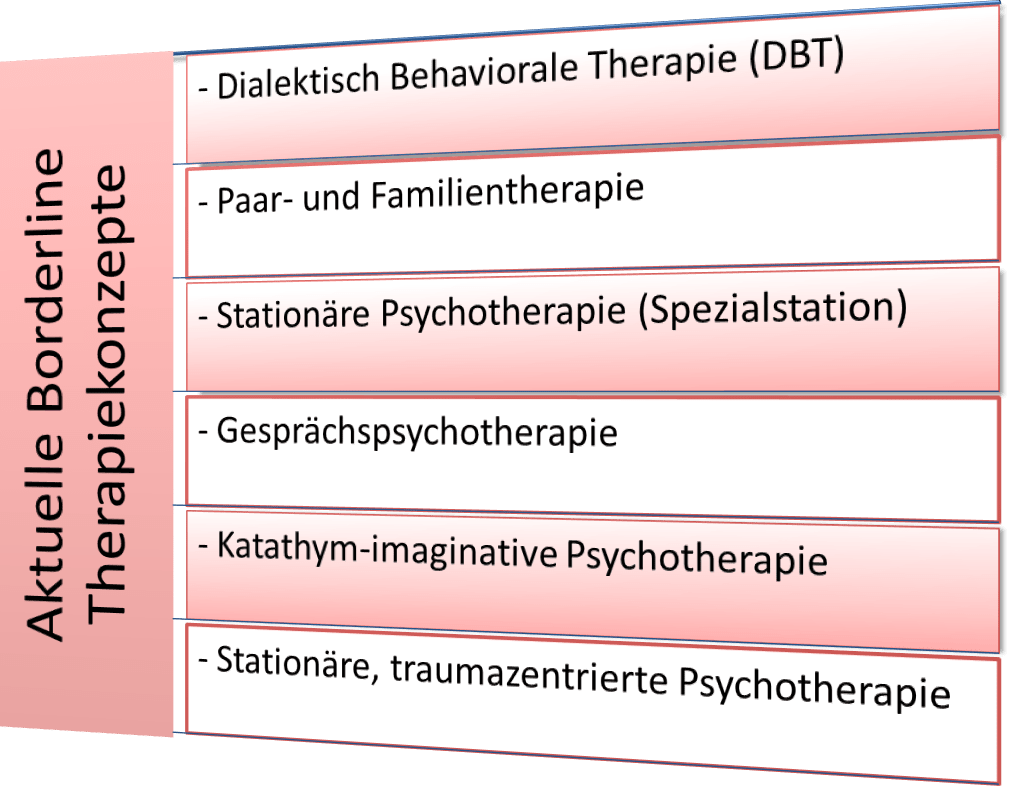

Es gibt diverse Ansätze und Konzepte um die Borderline-Persönlichkeitsstörung wirksam zu therapieren.

Im ersten Moment könnte man denken, dass sich diese hier vorgestellten Konzepte in einem Konkurrenzfeld zueinander befinden – dem ist aber nicht so! Keine einzige dieser Strategien erhebt den Anspruch, die “allein seelig machende” zu sein. Dieses Anspruchsdenken gehört zum Glück der Vergangenheit an. All diese Methoden belegen ihre eigene Wirksamkeit.

Die beste Wahl des therapeutischen Vorgehens ist m.E. sich zu überlegen,

- welche der Therapien wohl der beste Einstieg ist und dann:

- welches Therapieelement sollte auf welche weiteren Therapieschritte sinnvoll vorbereiten?

Borderline Therapie wird nicht umsonst die Königsdisziplin genannt. Das was hier gefordert wird ist einem Jass-Musiker gleich, welcher sich permanent auf seine Umgebung (die Band) mit deren Rhythmus, deren Melodie neu einstellen muss.

So muss auch der Therapeut in einer BPS-Therapie sich immer wieder neu auf den Patienten justieren und sich selbst auch ständig im Auge behalten – was am besten durch eine kollegiale Supervision erfolgt.

Dialektisch-behaviorale Psychotherapie nach Marsha Linehan

Geschichtliche Wurzeln und Grundlagen des Verfahrens

Sie wurde von Marsha Linehan (Jahrgang 1943) einer amerikanischen Professorin für Psychologie entwickelt um zuerst als ambulante Therapie für chronisch suizidale, sich selbstverletzende Frauen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung angewendet zu werden. In Deutschland überwiegen eher die stationären Behandlungsformen

Marsha Linehan hat jahrelang bezüglich der BPS geforscht und verschiedene Projekte geleitet welche letztendlich zu der DBT als Behandlungs-System führten. Sie litt selber jahrelang an Borderline und so war dies auch eine persönliche Strategie gegen ihre eigene Vulnerabilität (Verletzbarkeit) anzugehen.

In diesem Therapie-Konzept werden

- verhaltenstherapeutische, kognitive (auf Denkmuster bezogene) und

- dialektische Strategien miteinander verbunden,

- so dass gestörte Verhaltensmuster, wie z.B. Defizite verringert oder Überreaktionen angepasst werden und

- neue, effektivere Verhaltensweisen eingeübt werden.

Frauen stellen die größte – und vermutlich die am schwersten gestörte – Gruppe unter den Borderline-Patientinnen. Die BPS (Borderline-Persönlichkeitsstörung) wird mit 3,0 zu 2,4% deutlich häufiger bei Frauen diagnostiziert als bei Männern.

Die Basis der DBT – die kognitive Verhaltenstherapie

Auf der Grundlage einer biologisch festgelegten erhöhten Verletzbarkeit führt ein invalidierender Handlungsstil (im Extremfall Traumatisierung, sexueller Missbrauch bei ca. 70% der Patientinnen) in einen Handlungs-Teufelskreis, in welchem das schwierige Verhalten des Kindes und die Invalidierung von Seiten der überforderten Eltern sich gegenseitig verstärken.

Kurze Erklärung Invalidierend: Ein „Invalidieren“ erfolgt, wenn die Gefühle der Heranwachsenden dauerhaft nicht ausreichend gewürdigt und ernst genommen werden und wenn sie missachtet oder verdreht werden. Das Kind lernt dadurch nicht, wie es Erregungen benennen, regulieren und emotionale Spannungen aushalten kann. Die Folge: auch als Erwachsene sind die Betroffenen häufig nicht in der Lage, sich auf die eigenen Gefühle zu verlassen und diesen zu vertrauen – sie sind sozusagen invalidiert.

So wird die für Borderline-Patienten typische emotionale Dysregulation gebahnt. Sie ist nach Linehan sowohl das Problem, das die Patientinnen zu lösen versuchen, als auch die Ursache weiterer Schwierigkeiten: Die meisten Symptome von BPS stellen zum einen den Versuch dar, intensive Gefühle zu regulieren, aber sie sind auch die Folge einer emotionalen Fehlregulation.

Die grundlegenden Therapiestrategien

(1) Die völlige Annahme des Verhaltens einerseits (sofern es einen kreativen Lösungsversuch darstellt),

Das Ziel ist, einerseits das subjektive Empfinden des Patienten anzuerkennen, andererseits zu verdeutlichen, dass noch andere Verhaltens- und Erlebensweisen möglich wären, die gegebenenfalls hilfreicher (funktionaler) wären.

(2) das Beharren, Bestehen auf dessen Veränderung andererseits (weil es dysfunktional ist).

Dieser Widerspruch soll zusammengeführt werden durch ein dialektisches Vorgehen. Mit dialektisch ist gemeint, Gegensätze sowohl als gegeben zu respektieren als auch einen neuen Weg zwischen ihnen zu finden – ähnlich einem Mediationsverfahren. Damit dieser Balanceakt gelingt benötigt dies alles eine vertrauensvolle und feste therapeutische Beziehung das Erlernen von Skills / Fertigkeiten, die die Borderline-Patientinnen überhaupt erst in die Lage versetzen, diesen Weg zu beschreiten.

Die DBT wendet das Standard-Repertoire der Verhaltenstherapie an, und in ihre Grundhaltung fließen Elemente der Zen-Meditation ein:

- das „Freiwerden“ von dem eigenen ICH

- das Tun und Erleben im Moment des Tuns ohne Bewertung anzuschauen und wahrzunehmen

- sich selbst, die eigenen Ziele und Wünsche loszulassen

Die Betonung auf die therapeutische Beziehung schließt an psychodynamische Verfahren an Erklärung: Die Psychodynamische Psychotherapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren aus den USA, welches die Methoden der Tiefenpsychologie sowie der Psychoanalyse umfasst. Diese gehen beide davon aus, dass psychische Störungen auf bereits erlebte Konflikte in der Vergangenheit zurückgehen.

Diagnostik

In der DBT wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung als eine spezifische (typische) Persönlichkeitsstörung gesehen, definiert durch ein beobachtbares Verhaltensmuster, das im DSM V und dem Diagnostischen Interview für Borderline-Patienten dem DIB zusammengestellt ist.

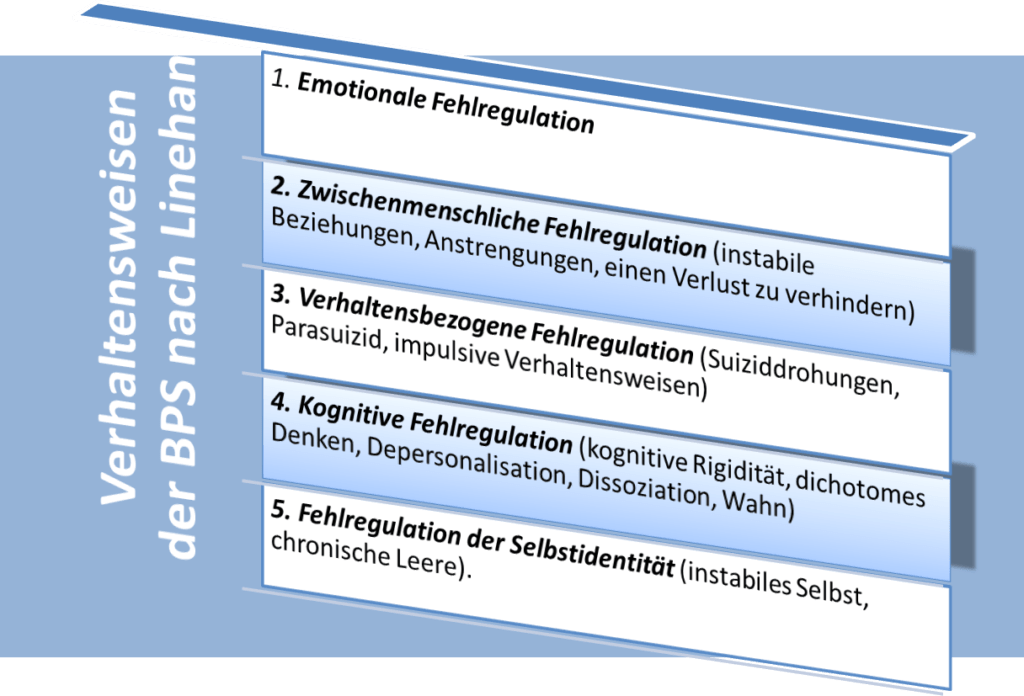

Linehan hat die Verhaltensweisen der Borderline-Patienten in folgende 5 Themenfelder systematisiert:

- Emotionale Fehlregulation

- Zwischenmenschliche Fehlregulation (instabile Beziehungen, Anstrengungen, einen Verlust zu verhindern)

- Verhaltensbezogene Fehlregulation (Suiziddrohungen, Parasuizid, impulsive Verhaltensweisen)

- Kognitive Fehlregulation (kognitive Rigidität, dichotomes Denken, Depersonalisation, Dissoziation, Wahn)

- Fehlregulation der Selbstidentität (instabiles Selbst, chronische Leere).

Allgemeine Therapiestrategie

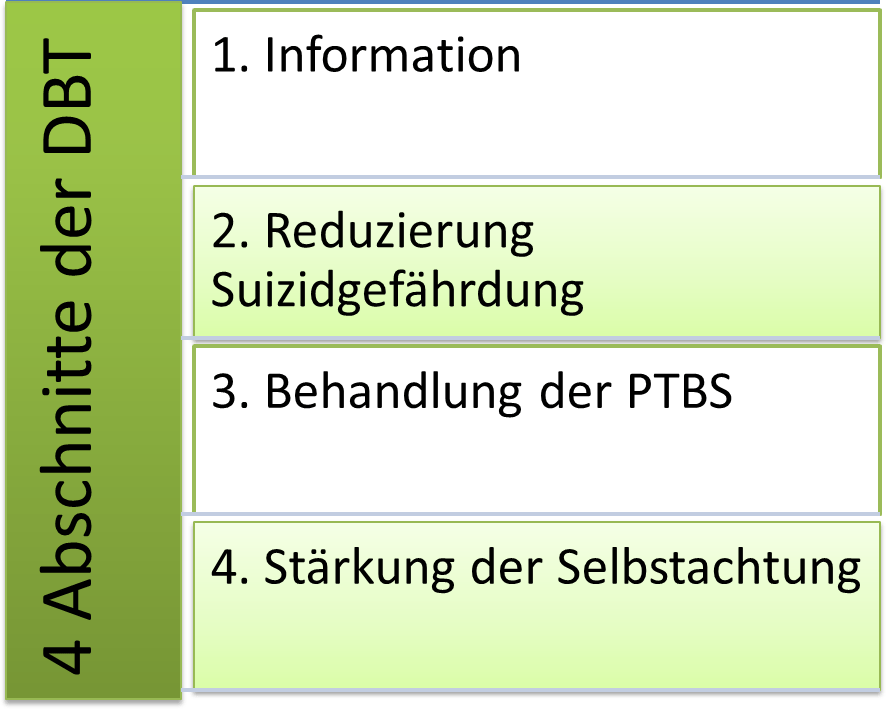

Die DBT gliedert sich in vier Abschnitte:

(1) Information über die Therapie, ggf. Abschluss eines Therapievertrages mit individuell festgelegten Zielen.

(2) In der ersten Therapiephase geht es um die Reduzierung suizidaler und parasuizidaler sowie therapiegefährdender Verhaltensweisen;

Erklärung: der Begriff Parasuizid bezeichnet jede nichttödliche Handlung eines Menschen, die absichtlich selbstverletzend durchgeführt wird.

in einem zweiten Schritt um die Abänderung anderer, die Lebensqualität stark beeinträchtigender Verhaltensformen. Tritt im weiteren Verlauf erneut therapiegefährdendes Verhalten auf, rückt es sofort in den Fokus (Hierarchisierung der Therapieziele).

(3) Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung.

(4) Stärkung der Selbstachtung, Erreichen individueller Therapieziele. In allen Therapiephasen liegt ein Behandlungsschwerpunkt auf dem Erlernen von Verhaltensfertigkeiten (Skills – Qualifikationen, Fähigkeiten).

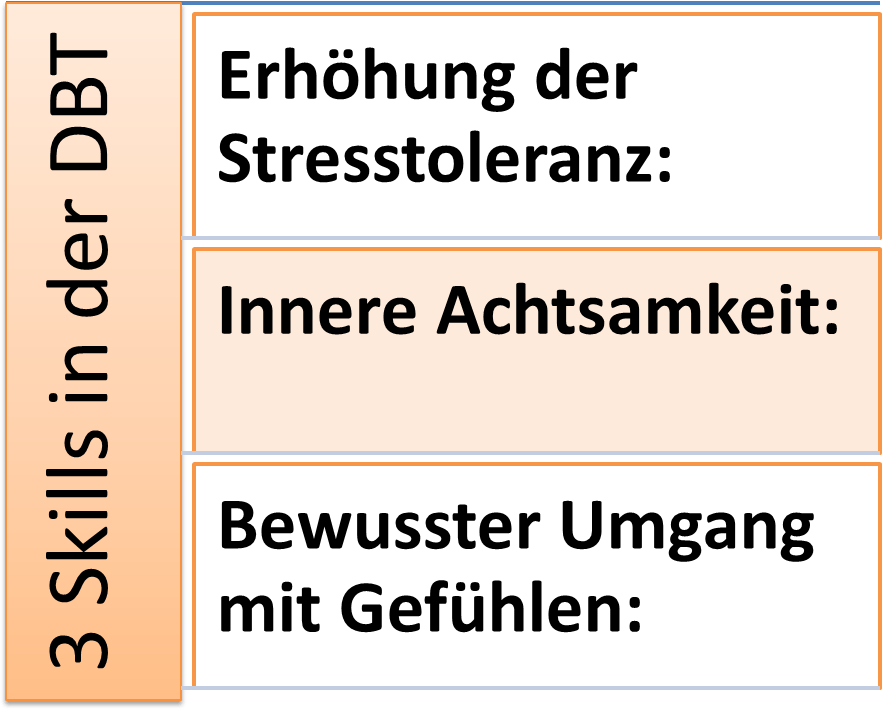

Drei Skills aus der DBT :

Sie beziehen sich auf die Emotionsregulationsstörung dieser Patientinnen und sollen dem Entstehen und der Eskalation von emotionaler Anspannung entgegenwirken.

- Erhöhung der Stresstoleranz: Die Patientinnen sollen z. B. lernen, unangenehme Ereignisse/Gefühle zu ertragen, wenn sich die Situation nicht verändern lässt, etwa durch radikales Akzeptieren: „Es ist geschehen und ich kann es nicht rückgängig machen!“ Die Patientin soll sich mit diesem Satz in eine einfache Alltagstätigkeit vertiefen, dabei tief durchatmen, die Schultern hängen lassen und innerlich ihr Leiden loslassen.

- Innere Achtsamkeit: Durch Bewusstheit soll eine verbesserte Steuerungsfähigkeit erreicht werden, z. B. durch sorgfältiges Wahrnehmen und Beschreiben der eigenen inneren Zustände – ohne sie zu bewerten! Eine typische Anweisung: „Nehmen Sie jeden Augenblick an! Nehmen Sie jedes Geschehen an wie eine Pflanze, die den Regen wie auch die Sonne annimmt.“

- Bewusster Umgang mit Gefühlen: Gefühle beobachten, beschreiben und in ihren Auswirkungen verstehen lernen (z. B.: „Ich habe das Gefühl, aber ich bin nicht das Gefühl!“). In der Gegenrichtung des aktuellen Gefühls handeln u. ä.

Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.

- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?

- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?

- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?

- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?

- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?

Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:

- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten

- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.

Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

– Teil 1 –

Die DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie)

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 2 –

Die Paar- und Familientherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 3 –

Die stationäre Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 4 –

Die Gesprächstherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 5 –

Katathym-imaginative Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

– Teil 6 –

Stationäre traumazentrierte Psychotherapie

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Welche Therapie hilft bei Borderline?

Borderline ist die Königsdisziplin in den zu behandelnden Störungsbildern. Dieses Buch befasst sich nicht mit einer Therapie zu Hause, in der Praxis, sondern in einem klinischen Umfeld. Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) ist ein psychodynamisches Verfahren, dass die Beziehungs- und Identitätsstörung von Borderliner ganz in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Ihren Ursprung hat sie in der Objektbeziehungstheorie, die davon ausgeht, dass die Schwierigkeiten bei Persönlichkeitsstörungen auf nicht integrierte Persönlichkeitsanteile zurückzuführen sind. Darum müssen diese durch eine Therapie aktiviert und in das Handeln integriert werden.

Dieses Buch befasst sich ausführlich mit Diagnostik, Therapievereinbarungen, Behandlungsphasen, Therapiefokus und Arbeiten im interdisziplinären Team. Ein tolles Werk für jeden Facharzt.

werdewiederstark.de – Copyright © 2021 – Marcus Jähn – 📬47608 Geldern – ☎️ +49 163 8141416